|张建鸿 文|

1

自晚清开始,越来越多的西方文明因子开始输入中国,并从沿海城市不断朝腹地倾注,这也给无锡这座敏感的江南城市带来了新气息新动静。其中西式建筑是较早被无锡人理解和接受的内容,很快就在无锡出现一批样貌别致,与传统风格迥异的欧美风格洋房,这些新鲜建筑样式的出现,无疑给古老的无锡老城厢增添了新的姿容。

在无锡,西洋风的民国建筑物,首先体现在宗教场所,如城中的圣公会基督堂及附属建筑群,城北的天主教堂及附属建筑群。勤学路上的无锡佛学会的建筑外观居然也是西洋风格,这是比较出人意料的现象。

不少公共建筑也吸收了西洋元素,如老图书馆、锡金商会、无锡师范学校的钟楼、普仁医院原先的门诊楼等。当年中山路和北大街一带,有不少店堂还采用哥特风格或维多利亚风格作外立面装饰,这些显得挺拔或华丽的商业建筑物已在20世纪末彻底消失。还有不少精致而别致的西洋住宅楼镶嵌在古老的街巷中,比较引人注目。

2

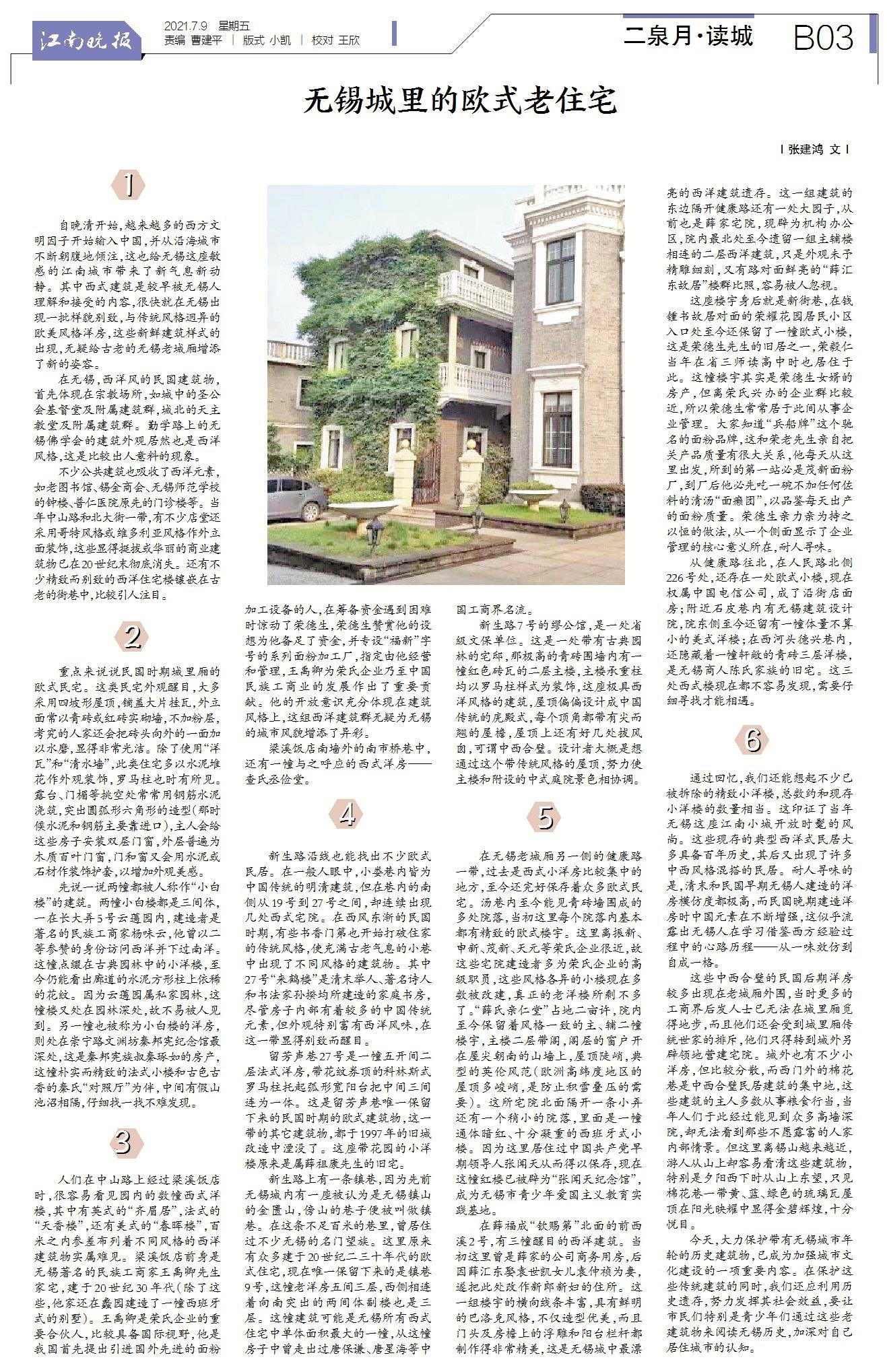

重点来说说民国时期城里厢的欧式民宅。这类民宅外观醒目,大多采用四坡形屋顶,铺盖大片挂瓦,外立面常以青砖或红砖实砌墙,不加粉层,考究的人家还会把砖头向外的一面加以水磨,显得非常光洁。除了使用“洋瓦”和“清水墙”,此类住宅多以水泥堆花作外观装饰,罗马柱也时有所见。露台、门楣等挑空处常常用钢筋水泥浇筑,突出圆弧形六角形的造型(那时候水泥和钢筋主要靠进口),主人会给这些房子安装双层门窗,外层普遍为木质百叶门窗,门和窗又会用水泥或石材作装饰护套,以增加外观美感。

先说一说两幢都被人称作“小白楼”的建筑。两幢小白楼都是三间体,一在长大弄5号云薖园内,建造者是著名的民族工商家杨味云,他曾以二等参赞的身份访问西洋并下过南洋。这幢点缀在古典园林中的小洋楼,至今仍能看出廊道的水泥方形柱上依稀的花纹。因为云薖园属私家园林,这幢楼又处在园林深处,故不易被人见到。另一幢也被称为小白楼的洋房,则处在崇宁路文渊坊秦邦宪纪念馆最深处,这是秦邦宪族叔秦琢如的房产,这幢朴实而精致的法式小楼和古色古香的秦氏“对照厅”为伴,中间有假山池沼相隔,仔细找一找不难发现。

3

人们在中山路上经过梁溪饭店时,很容易看见园内的数幢西式洋楼,其中有英式的“齐眉居”,法式的“天香楼”,还有美式的“春晖楼”,百米之内参差布列着不同风格的西洋建筑物实属难见。梁溪饭店前身是无锡著名的民族工商家王禹卿先生家宅,建于20世纪30年代(除了这些,他家还在蠡园建造了一幢西班牙式的别墅)。王禹卿是荣氏企业的重要合伙人,比较具备国际视野,他是我国首先提出引进国外先进的面粉加工设备的人,在筹备资金遇到困难时惊动了荣德生,荣德生赞赏他的设想为他备足了资金,并专设“福新”字号的系列面粉加工厂,指定由他经营和管理,王禹卿为荣氏企业乃至中国民族工商业的发展作出了重要贡献。他的开放意识充分体现在建筑风格上,这组西洋建筑群无疑为无锡的城市风貌增添了异彩。

梁溪饭店南墙外的南市桥巷中,还有一幢与之呼应的西式洋房——查氏丞俭堂。

4

新生路沿线也能找出不少欧式民居。在一般人眼中,小娄巷内皆为中国传统的明清建筑,但在巷内的南侧从19号到27号之间,却连续出现几处西式宅院。在西风东渐的民国时期,有些书香门第也开始打破住家的传统风格,使充满古老气息的小巷中出现了不同风格的建筑物。其中27号“来鹤楼”是清末举人、著名诗人和书法家孙揆均所建造的家庭书房,尽管房子内部有着较多的中国传统元素,但外观特别富有西洋风味,在这一带显得别致而醒目。

留芳声巷27号是一幢五开间二层法式洋房,带花纹券顶的科林斯式罗马柱托起弧形宽阳台把中间三间连为一体。这是留芳声巷唯一保留下来的民国时期的欧式建筑物,这一带的其它建筑物,都于1997年的旧城改造中湮没了。这座带花园的小洋楼原来是属薛祖康先生的旧宅。

新生路上有一条镇巷,因为先前无锡城内有一座被认为是无锡镇山的金匮山,傍山的巷子便被叫做镇巷。在这条不足百米的巷里,曾居住过不少无锡的名门望族。这里原来有众多建于20世纪二三十年代的欧式住宅,现在唯一保留下来的是镇巷9号,这幢老洋房五间三层,西侧相连着向南突出的两间体副楼也是三层。这幢建筑可能是无锡所有西式住宅中单体面积最大的一幢,从这幢房子中曾走出过唐保谦、唐星海等中国工商界名流。

新生路7号的缪公馆,是一处省级文保单位。这是一处带有古典园林的宅邸,那极高的青砖围墙内有一幢红色砖瓦的二层主楼,主楼承重柱均以罗马柱样式为装饰,这座极具西洋风格的建筑,屋顶偏偏设计成中国传统的庑殿式,每个顶角都带有尖而翘的屋檐,屋顶上还有好几处拔风囱,可谓中西合璧。设计者大概是想通过这个带传统风格的屋顶,努力使主楼和附设的中式庭院景色相协调。

5

在无锡老城厢另一侧的健康路一带,过去是西式小洋房比较集中的地方,至今还完好保存着众多欧式民宅。汤巷内至今能见青砖墙围成的多处院落,当初这里每个院落内基本都有精致的欧式楼宇。这里离振新、申新、茂新、天元等荣氏企业很近,故这些宅院建造者多为荣氏企业的高级职员,这些风格各异的小楼现在多数被改建,真正的老洋楼所剩不多了。“薛氏亲仁堂”占地二亩许,院内至今保留着风格一致的主、辅二幢楼宇,主楼二层带阁,阁层的窗户开在屋尖朝南的山墙上,屋顶陡峭,典型的英伦风范(欧洲高纬度地区的屋顶多峻峭,是防止积雪叠压的需要)。这所宅院北面隔开一条小弄还有一个稍小的院落,里面是一幢通体暗红、十分凝重的西班牙式小楼。因为这里居住过中国共产党早期领导人张闻天从而得以保存,现在这幢红楼已被辟为“张闻天纪念馆”,成为无锡市青少年爱国主义教育实践基地。

在薛福成“钦赐第”北面的前西溪2号,有三幢醒目的西洋建筑。当初这里曾是薛家的公司商务用房,后因薛汇东娶袁世凯女儿袁仲祯为妻,遂把此处改作新郎新妇的住所。这一组楼宇的横向线条丰富,具有鲜明的巴洛克风格,不仅造型优美,而且门头及房檐上的浮雕和阳台栏杆都制作得非常精美,这是无锡城中最漂亮的西洋建筑遗存。这一组建筑的东边隔开健康路还有一处大园子,从前也是薛家宅院,现辟为机构办公区,院内最北处至今遗留一组主辅楼相连的二层西洋建筑,只是外观未予精雕细刻,又有路对面鲜亮的“薛汇东故居”楼群比照,容易被人忽视。

这座楼宇身后就是新街巷,在钱锺书故居对面的荣耀花园居民小区入口处至今还保留了一幢欧式小楼,这是荣德生先生的旧居之一,荣毅仁当年在省三师读高中时也居住于此。这幢楼宇其实是荣德生女婿的房产,但离荣氏兴办的企业群比较近,所以荣德生常常居于此间从事企业管理。大家知道“兵船牌”这个驰名的面粉品牌,这和荣老先生亲自把关产品质量有很大关系,他每天从这里出发,所到的第一站必是茂新面粉厂,到厂后他必先吃一碗不加任何佐料的清汤“面癞团”,以品鉴每天出产的面粉质量。荣德生亲力亲为持之以恒的做法,从一个侧面显示了企业管理的核心意义所在,耐人寻味。

从健康路往北,在人民路北侧226号处,还存在一处欧式小楼,现在权属中国电信公司,成了沿街店面房;附近石皮巷内有无锡建筑设计院,院东侧至今还留有一幢体量不算小的美式洋楼;在西河头德兴巷内,还隐藏着一幢轩敞的青砖三层洋楼,是无锡商人陈氏家族的旧宅。这三处西式楼现在都不容易发现,需要仔细寻找才能相遇。

6

通过回忆,我们还能想起不少已被拆除的精致小洋楼,总数约和现存小洋楼的数量相当。这印证了当年无锡这座江南小城开放时髦的风尚。这些现存的典型西洋式民居大多具备百年历史,其后又出现了许多中西风格混搭的民居。耐人寻味的是,清末和民国早期无锡人建造的洋房模仿度都极高,而民国晚期建造洋房时中国元素在不断增强,这似乎流露出无锡人在学习借鉴西方经验过程中的心路历程——从一味效仿到自成一格。

这些中西合璧的民国后期洋房较多出现在老城厢外围,当时更多的工商界后发人士已无法在城里厢觅得地步,而且他们还会受到城里厢传统世家的排斥,他们只得转到城外另辟领地营建宅院。城外也有不少小洋房,但比较分散,而西门外的棉花巷是中西合璧民居建筑的集中地,这些建筑的主人多数从事粮食行当,当年人们于此经过能见到众多高墙深院,却无法看到那些不愿露富的人家内部情景。但这里离锡山越来越近,游人从山上却容易看清这些建筑物,特别是夕阳西下时从山上东望,只见棉花巷一带黄、蓝、绿色的琉璃瓦屋顶在阳光映耀中显得金碧辉煌,十分悦目。

今天,大力保护带有无锡城市年轮的历史建筑物,已成为加强城市文化建设的一项重要内容。在保护这些传统建筑的同时,我们还应利用历史遗存,努力发挥其社会效益,要让市民们特别是青少年们通过这些老建筑物来阅读无锡历史,加深对自己居住城市的认知。