本周是2021年国家网络安全宣传周。网络安全,不仅关乎国家安全、社会稳定,也与你我切身利益息息相关。

随着以物联网、云计算、大数据等新一代移动信息技术为核心的智慧城市建设兴起,如何保障网络安全,成为城市发展中面临的新挑战。昨从无锡市委网信办获悉,围绕网络安全保障体系建设,我市已积极行动。“锡盾”网络安全综合管理系统平台“1.0版”已正式上线运行,2.0版本正在建设中,我市网络安全已开启主动防御模式,一个全域性城市网络安全防护体系正逐步构建。

数字城市,技术赋能 为网络安全构筑“防护罩”

率先建成全国高标准全光网城市,在全国率先实现IPv6规模部署,成为全国首个物联网连接规模超千万的地级市、全球最大规模的城市级车联网应用示范城市,“互联网+政务服务”覆盖全市,智慧教育、智慧医疗、智慧养老等方面走在全省前列……近年来,我市快速迈入智慧化、数字化时代。能否有效捍卫网络空间安全,事关城市安全、经济社会稳定运行,也关系到人民群众合法权益的保障。

对于网络安全工作,无锡市委、市政府高度重视。市委十三届九次全会明确:加快构建与“强富美高”新无锡相适应的全域性城市网络安全防护体系,推动我市网络安全防护向主动、协同和高效的方向发展。市第十四次党代会强调:完善网络空间安全保障体系,建设城市大脑网络安全运管中心,加强数据安全保护。

据介绍,围绕网络安全保障体系建设,我市已开始探索实践。去年7月,无锡市人民政府与国家计算机网络与信息安全管理中心江苏分中心签订战略合作协议,在建设无锡网络安全技术(智库)支撑中心、建设无锡市网络安全综合管理平台等6方面开展合作。

去年,在江苏分中心的支持下,我市积极推进建设“国家互联网应急中心江苏分中心无锡技术支撑中心”。今年2月,“锡盾”网络安全综合管理平台(以下简称“锡盾平台”)建成试运行。8月6日,平台正式上线。据了解,这也是全省首个地级市层面建成的网络安全综合管理平台。

“知己知彼”,防患未然 网络安全开启主动防御模式

市委网信办网络安全与信息化协调处处长孙迎强表示,以往,相关单位的互联网资产(包括主机、网络设备和安全设备等)主要由各单位维护管理。由于各单位安全责任意识、防护能力等参差不齐,导致部分单位互联网资产存在潜在安全风险,网络安全防御较为被动。锡盾平台上线后,会打破这种单打独斗且被动的局面。

“如果把互联网资产比作一栋栋房子,平台就相当于给这些房子统一罩上了一个集‘体检’、预警、防护等功能于一体的‘防护罩’。”孙迎强介绍,锡盾平台具有网络资产探测、网络安全态势感知、网络安全监测分析、网络安全通报与处置等功能,其中,网络资产探测功能可“摸清”我市党政机关和重要企事业单位的互联网资产“家底”,并将其纳入安全管理范围,监测分析功能可对这些“家底”进行全天候全方位实时监测,及时发现安全隐患,做到“知己”;态势感知功能能多视角全方位“感知”攻击对象、攻击过程等,做到“知彼”。对于感知、监测发现的问题,系统会第一时间预警,通报并指导相关责任单位及时整改,形成网络安全闭环,使网络安全防御由原来的被动转为主动,进一步提升网络安全防护能力。

纵横联通,合力守护 构建全域性城市网安防护体系

值得一提的是,在通报、处置环节,锡盾平台已实现“纵向贯通,横向联动”——纵向贯通网信系统平台数据业务,横向与同级涉网监管及重要行业主管单位灵活联动,通报处置工作全流程线上操作,较好地实现了全市网络安全综合监管一体化。

目前,锡盾平台可实现对涵盖党政机关和重要企事业单位的5000个网站和1000个重要信息系统的不间断网络安全预警监测,对全市1万个网站的僵尸、木马、蠕虫病毒检测。自试运行以来,平台累计监测发现、通报网络安全漏洞200余个,均已及时整改到位。

除锡盾平台外,市公安局、市卫健委、市大数据局等部门在各自行业领域开展网络安全体系建设。目前,无锡市公安网络安全综合防控体系信息平台、无锡市卫生健康委数据中心、无锡市城市大数据中心安全体系等已建设完成。其中,“无锡市城市大数据中心安全体系建设项目”入选“2021年江苏省网络安全优秀实践案例”。

据介绍,为深入贯彻落实市第十四次党代会部署要求,市委网信办将进一步拓展平台功能,增加数据安全治理、网络安全攻防演练、网络安全专项行动等功能,并整合相关部门及行业单位网安系统资源,实现信息资源共享、安全威胁共治、各方协同联动,合力守护我市网络安全,构建起一个纵向到底、横向到边,职责清晰、功能完备、运行高效、防护有力的全域性城市网络安全防护体系,为“数字无锡”高水平建设保驾护航。(晚报记者 刘娟)

【新法速递】

数据安全和个人信息 有“法”保护

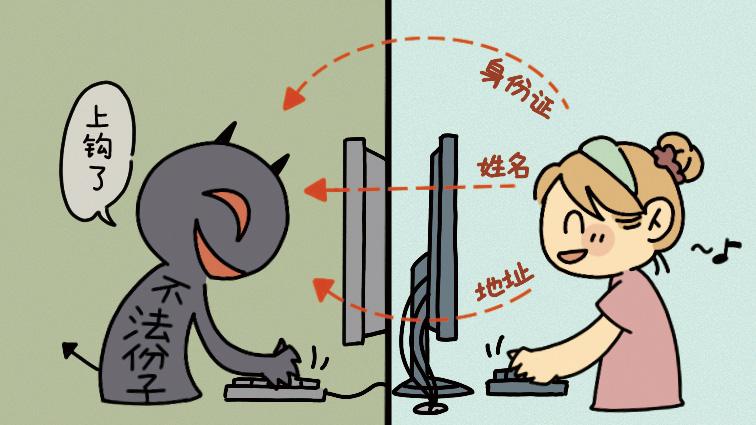

《中国互联网发展报告2021》显示,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿人,互联网普及率达71.6%。网络给我们生活带来便利,随之而来的数据安全和个人信息保护问题引发社会关注。今年,我国先后出台了《数据安全法》《个人信息保护法》。这两部法律与已施行的《网络安全法》共同构成了中国网络法律体系的“三驾马车”。

其中,《数据安全法》自9月1日起施行,该法确立了数据分类分级管理,建立了数据安全风险评估、监测预警、应急处置及数据安全审查等基本制度,并明确了相关主体的数据安全保护义务,是我国第一部有关数据安全的专门法律,也是国家安全领域的一部重要法律。

《个人信息保护法》将于11月1日起施行,该法在有关法律的基础上,进一步细化、完善个人信息保护应遵循的原则和个人信息处理规则,明确个人信息处理活动中的权利义务边界,健全个人信息保护工作体制机制,具有确立个人信息保护原则、规范处理活动保障权益、禁止“大数据杀熟”规范自动化决策、严格保护敏感个人信息等亮点,是我国首部专门保护个人信息的法律。