昨从市自然资源和规划局获悉,经普查、筛选、认定、专家论证等流程后,近日市政府正式公布无锡市区第三批次历史建筑保护名录,共有133处保存完整、特色显著的历史建筑入选。

独特资源 8处新中国成立后建筑上榜

此次公布的无锡市区第三批次历史建筑保护名录,按行政区分,梁溪区72处、滨湖区4处、惠山区16处、锡山区41处。按所处地区分,位于清名桥沿河历史文化街区59处、惠山古镇历史文化街区11处、荣巷历史文化街区4处、荡口历史文化名镇18处、礼社历史文化名村10处、严家桥历史文化名村7处、玉祁老街6处、八士老街8处、东房桥古村2处、寨门古村2处、黄土塘古村3处、陈市(陈墅)古村1处、零散分布2处,历史建筑呈现数量多、分布广的特点。

无锡的老建筑有很多,不过历史建筑的认定并非越老越好,而是要突出历史文化、风貌特征、地域特色等价值。在此次公布的保护名录中看到,清代及清代以前建筑47处,民国建筑78处,新中国成立后建筑8处。位于无锡一中校园内的八角红楼就是其中一座“年轻”的老建筑,它是新中国成立初期由无锡市教育主管部门根据苏联的学校建筑模式建造,作为教学楼一直沿用至今,也是无锡一中现址上最早的教学大楼,其特有的八角顶和红砖墙成为整个无锡一中校园建筑的标志性元素。八角红楼不仅是无锡教育发展史上具有代表性的建筑物,其建筑本身也体现了时代特色。

应保尽保 把老房子“找出来”

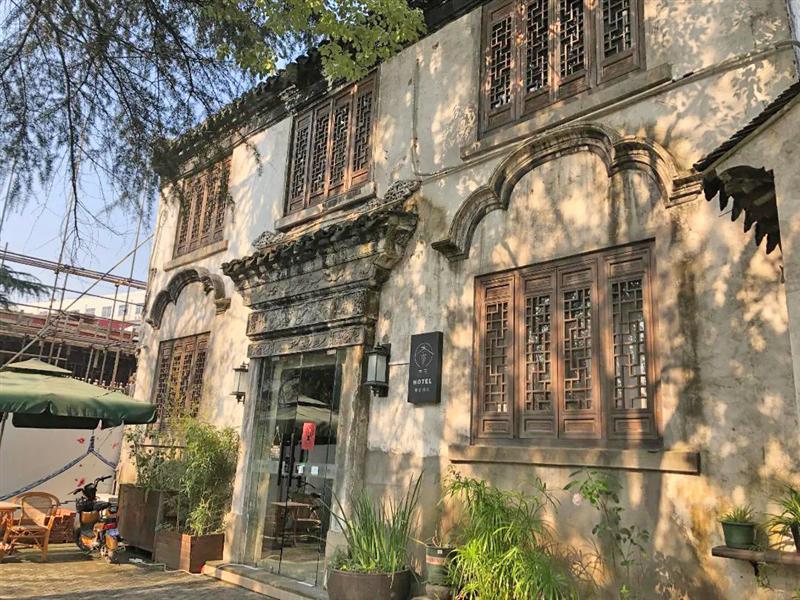

“保护历史建筑,民居不可或缺,无锡现在保护历史建筑的宗旨是‘应保尽保、能保则保’。”市自然资源和规划局人士介绍,此次公布的保护名录中,民居建筑共115处,比如,日晖桥沿河4号秦家老宅位于清名桥历史文化街区日晖桥沿河,建于民国。秦家起初在南长街经营花边生意,19世纪80年代由于永泰丝厂的兴起,秦家也顺势开设茧行,茧行在无锡老南门一带颇有名气,后来便在日晖桥沿岸购置土地,兴建了秦家大院。老宅有三间三进,为砖木结构,泥塑门楼完整保留雕刻精美的木质花格门、窗,展现了秦家老宅精致的古典风貌。

从类型上看,除了民居建筑,还有祠堂建筑12处,工业及公共建筑6处,涵盖商楼、粮仓、书场、慈善机构等多种建筑形态,拓展了历史建筑的保护类别。比如,由唐氏家族始建于清末时期的严家桥粮仓,是无锡近代民族工商业早期发展和严家桥地区作为无锡东部著名“米码头”的历史见证。该组粮仓由四座圆筒形粮仓组成,每座粮仓高约5米,圆形墙体由青砖砌筑而成,外饰白色粉刷,上覆小青瓦攒尖顶,既融合于白墙黑瓦的水乡风貌,又呈现出独特的空间造型,体现了传统建筑结构对于米粮等物资仓储需求的适应性,是留存至今为数不多的传统仓库建筑优秀案例。

测绘建档 实现历史建筑“一栋一册”

历史建筑作为城市传统文化的精髓凝结,是城市不可再生的独特资源,也是影响城市核心竞争力的重要因素。无锡从2016年起对历史建筑进行普查,历史建筑被认定后,会对每个建筑单独测绘建档,列出保护重点,实现历史建筑“一栋一册”。

市自然资源和规划局相关人士表示,目前正在开展第一批次和第二批次历史建筑保护利用图则的编制工作,第三批次历史建筑的挂牌和测绘建档工作也将紧锣密鼓展开。历史建筑的保护范围和保护要求将纳入“城市紫线”的管控范畴,无锡市历史建筑信息管理平台也将于今年年底实现试运行。

(蔡佳)