“学非探其花,要自拔其根”。根据文献研究发现,在龙砂医派发展过程中,产生了很多医学世家,他们或父子相授、兄弟相传,或宗族相袭,形成相对稳固的家族链,虽能一脉相承,代有医名,终难免出现后继乏人之弊。随着时代发展,龙砂医家逐渐摒弃这种相对保守的传承方式,他们突破宗族传承,吸纳姻亲子弟,乃至开门授业、广纳门徒、开枝散叶,或刻书著述、广传其学。

龙砂医派医学世家薪火传承代有人

龙砂地区较早医学世家可以追溯到元代吕氏世医。元代的吕逸人,江阴人,善医,且常施药济人,曾治愈同时代诗人王逢门人张叙顽疾,王逢赠诗“贫士愿留赊药卷,故人思续卫生经”。

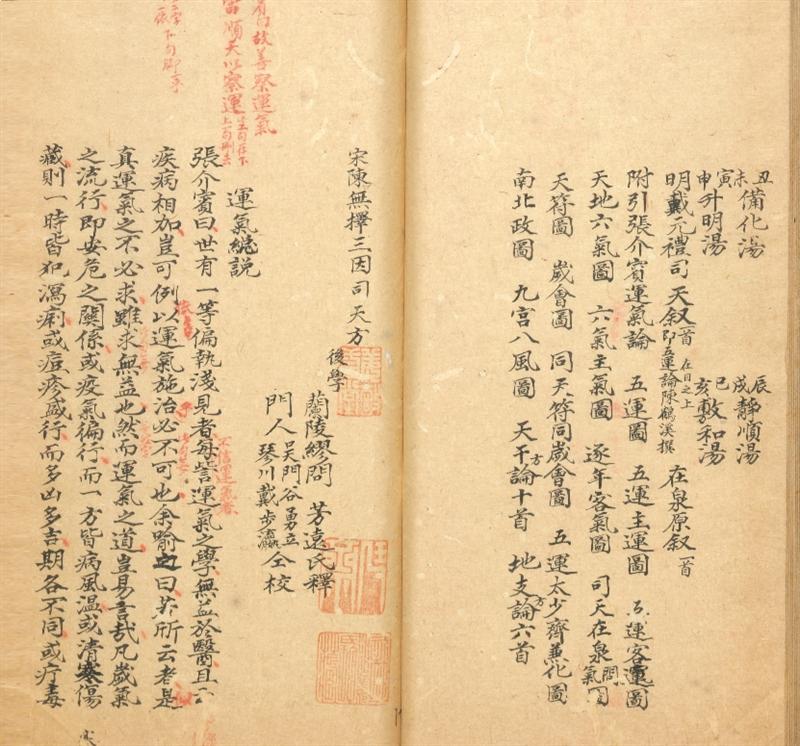

逮至明代,吕氏“一门三御医”,医名愈盛。吕夔(字大章),本姓承,后依舅父改姓吕,易儒习医,精研博访,操术颇神。明正德、嘉靖年间,吴中瘟疫流行,吕夔“裹药囊日治百家,全活无算”,时人皆称“吕仙”,后隶籍太医院,著有《运气发挥》《经络详据》《脉理明辨》《治法捷要》等书。沙曾达有诗赞曰:“仓扁遗书考旧编,研精医理迈前贤。阴阳气化凭推阐,名满吴中号吕仙。”

吕夔有两个儿子,一子名讲(字明学),一子名读(字明经),医名俱如其父。吕读亦有两子,一子吕应钟(字元声),一子吕应阳(字元复),皆有医名。吕应钟曾任太医院吏目,文献载“善传禁方而变通之,能望气色决人死生,每于谈笑间疗人痼疾”,著有《葆元行览》《世效单方》《长春堂稿》等。吕应钟子吕梦征(字孟盛),传其父业。

这一时期,龙砂地区还传承一支“金瓶许氏”医学世家,他们是宋代御医许堂的后人。北宋末年,世居汴梁的名医许堂,护驾南渡,因医术高超,深得高宗信赖,授予承仕郎,掌太医院事,被赐金瓶贮药,人称“金瓶许氏”。

元至顺初,许堂第八世孙许恕,迁徙龙砂,耕耘杏林,代有医名。许恕(字如心),人称许北郭,亦儒亦医,其族弟许穆(字士深),既能诗又精通岐黄之术。许堂第十三世孙许泰和,秉承家学,医名远播。许泰和长子名椋(字友常,一作有常)),次子名恂(字友伦),皆随父习医。此外,许泰和姻亲王逢的两个儿子王摄、王拊亦随许氏习医。由于种种原因,“金瓶许氏”医脉传承不旺,医名在龙砂地区几近淹没。

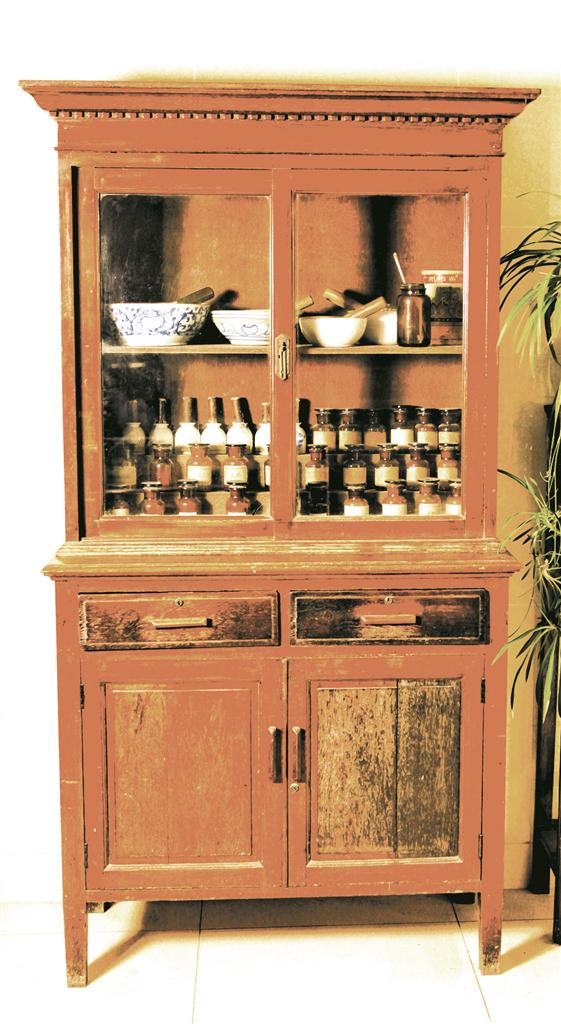

明代以来锡山尤氏喉科蜚声医界,自尤仲仁“尝得喉科外用秘方十七张,遂本此业喉科”,医名日盛,并于嘉靖年间补太医院吏目。清康乾年间,尤氏一脉,传自尤存隐,其承家学,行医有年,经验丰富,并将祖传医术汇成《尤氏喉科秘传》书稿。惜因尤存隐膝下无子,赘婿无意医事,绵延250余年的尤氏喉科,面临传承断档。后其赘婿或族人,将此书稿重金出售他人,其中有当时龙砂名医沈金鳌和常熟医家陈石泉。沈金鳌在他的《沈氏尊生书》中转载了《尤氏喉科秘传》。陈石泉传其子陈耕道,陈耕道在所著《疫痧草》中亦有记载。尤氏喉科虽没有在宗族延续传承,但由于沈、陈二著的刊印,使得尤氏喉科“秘传”转为广传。

同为龙砂医学世家的黄氏喉科,起源于清乾隆年间,以外用吹药著称。第八代传人黄冕群,先后任无锡县中医师协会理事长,参与筹建无锡市第一联合中医院(无锡市中医医院前身),并创立喉科,1958年黄冕群奉调江苏省中医院筹建喉科并任主任,1959年起执教南京中医学院,培养了众多喉科人才。绵延300余年,传承10余代的黄氏喉科,传承形式从单一的家传转为家传与师传并重,使得它如同“黄氏响声丸”一样,享誉医林。

无锡盛巷曹氏儿科,自明末以来,薪火传承,代有名医。曹氏十九世孙曹仲容,幼秉庭训习医,深研祖上遗著,旁及历代著述与儿科经典,擅治时令热病,对小儿痧痘尤精,时民间流传“若要小儿病安康,曹家门前坐、等、看”。曹仲容传女曹颂昭,曹颂昭后入江苏省中医院儿科,培养了一批弟子。此外,张锡君等龙砂医家,师承曹仲容门下,日后均成享誉一方名医,门徒众多。突破家族藩篱的传承,使得曹氏儿科赓续不断、历久弥新。

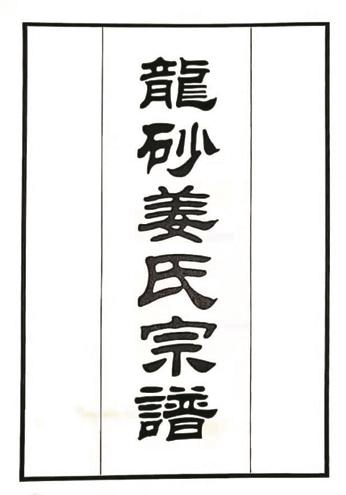

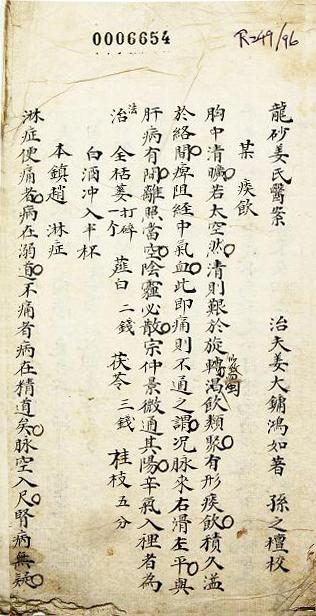

清代初期,龙砂医学世家以姜、叶两家为盛。龙砂姜氏明末始迁居江阴华士,“以医起家,以医名世”,是龙砂医派中世家流派的典型代表。一世姜斌(字玉田),由儒治医,对本草尤为究心,开龙砂姜氏世家医学之端。

二世姜礼(字天叙),“好读书,善医术”,著有《风痨臌膈四大证治》《仁寿镜》《本草搜根》《春晖堂医案》《证治汇理》。瞿简庄曾评论:“天叙先生之医学弘博,有非时下所能望其项背者。”所著《风劳臌膈四大证治》曾入选全国中医院校四版教材《中医各家学说》。姜氏“日记得失,终身不怠”,厚德怀仁,普济慈航,“每遇贫者施诊”,“出囊中药治之,不取值”。

三世姜宗岳与姜宗鲁,继承家学,均以医名世。宗岳笃信仲景学说,曾著《论诊治验》,宗鲁曾著《龙砂医案》。

四世姜健(字体乾,号恒斋、行一),“精医理,直造仲景之室,按症施方,恒治人所不能治。”《龙砂姜氏宗谱》说他“性高洁,落落寡合,大人先生踵门就诊者,或以银锭为公寿,亦置之不顾,一如诊贫病者”。

五世姜大镛(字鸿儒,一作鸿如,一字梦桥,号冶夫),乾隆三十九年(1774)举人,赐耆士,例赠修职郎太学生,承季父体乾之学,凡“有求医者,投剂立愈,名遂噪大江南北”,江苏按察使琅玕曾赠“江上阳春”匾额。姜大镛有子三,乃姜氏六世。长子姜学海,次子姜起渭,幼子姜星源,为诸生,并以医事其业。

七世姜树芳(讳之檀),因仕途不利而志于祖业,“十数年间医名鹊起,当道延致无虚日,求诊者户外履恒满”。

八世姜蔼堂,“性好施,能急人之急,为人治病,辄着手成春,贫者兼赠以成药,数十年如一日。”九世姜泳仙,亦以医名蜚乡里。

龙砂姜氏传至姜继昌(字慎之),虽未继承家学行医,以私塾先生为业,然姜继昌之女姜怀琳与同乡承淡安结为伉俪,继承家学的同时广采他学,襄助中国针灸学研究社工作,1954年入江苏省中医院肛肠科,传扬了龙砂医学与姜氏世医。

据《叶氏宗谱》等史料记载,龙砂叶氏世医,自一世叶慎南,明万历三十年定居华士行医,叶氏后人秉承“悬壶济世,德技双馨”家训,精攻医术,历经十三世,至今400余年。十一世叶慎之,传子叶秉仁(1908—1994),叶秉仁少时熟读祖先医著《袖中金》《叶氏珍藏秘方》,先后入上海中国医学院、南京中央国医馆特别研究班深造,中西医两法娴熟,长期在龙砂地区行医传学。叶秉仁传于女儿叶鉴芬、女婿陈祥生以及黄煌等众多弟子。

华士承氏世医中,承凤岗专治小儿病及麻痘,承凤岗子承乃盈以外科、幼科、种痘、针灸行其业。承乃盈子承淡安,继承家学,并向同乡龙砂名医瞿简庄学习,后又东渡日本研习,兼容家学、中西汇通,创立“澄江针灸学派”,办学授业,撰文著述,弟子众多,形成一个庞大传承链,享誉海内。

江阴峭岐凤戈庄朱氏世医,深耕家学,尤勤伤寒。朱鸿九传子朱少鸿、朱莘农,朱少鸿又传子朱凤嘉,皆以擅治伤寒大症而享盛名。朱莘农与其兄朱少鸿、侄朱凤嘉有“一门三杰”美誉。朱莘农曾于江阴、无锡、上海三地应诊,学术传于邢鹂江、夏奕钧、曹永康、徐克潜、王志卿、谢启舜、夏渭英、余渭南等众多弟子,使得“朱氏伤寒”,代有才人出。

“古人往矣不行见,山高水深闻古踪”。历史上很多传承多代的医学世家,他们术有专功、专技,但由于封闭、保守地传承,很多医学世家最终成为历史记忆。回顾龙砂医学世家,他们在传承中逐步认识到这种弊端,摒弃旧俗,广纳弟子,师承授业,并著书立说,广传其学,为学术发展注入源头活水。当然,龙砂医学世家不止于这些,有待后续深入研究。

(陆曙 陶国水)