婚恋故事里蕴藏一个时代的社会、家庭以及人际关系,向来受影视作品关注。近日,《相逢时节》《我们的婚姻》《婚姻的两种猜想》三部新剧几乎同时开播。它们类型各异、气质迥然,但剧中的情感纠葛或多或少折射着近年来人们对婚恋、对职场、对财富的观念更迭。

人到中年,事业安稳,但情感需求与家族间的矛盾交织成了人生的一团乱麻;结婚六七年,小儿初长成,重拾的职场身份眼看着就要割裂家庭与个人的理想之境;初婚与未婚,大数据算出的登对与电光火石一见钟情,似乎都不是主角们追求的速成的完美婚恋方案——三个不同的婚恋阶段,三层不同的情感焦灼。

如果说《人世间》中光字片的众生相收束在了中国社会转型的21世纪最初十年,那么几部新剧承接的俨然是“后人世间”的婚姻百态:时代呼啸向前,原子化社会中的都市男女已经或正在面临各种观念的拐点。随之而来,人的内心秩序也在时代变迁里悄然重建。

婚内分工的流动,越发显见地撬动了社会认知

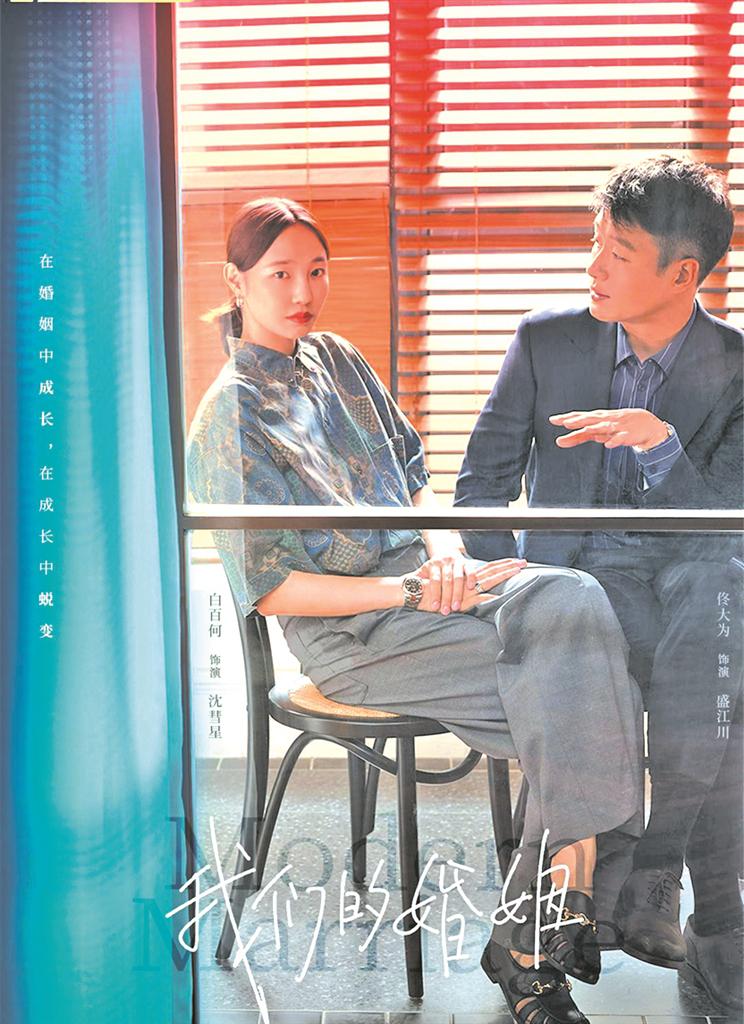

青年一代的异乡打拼与老龄化进程的叠加,使得职场与家庭的平衡成为越加普遍的生活命题。谁主外谁主内,这道选择题判断的仅仅是一家几口人的婚内分工吗?《我们的婚姻》试图用不同性别的境遇,拆解我们日常生活里熟视无睹的“性别”分工。随着剧里三对夫妻的“主内者”先后对个人前途有了新规划,“经济基础决定上层建筑”的家庭结构松动了,就业市场的“空窗期尴尬”“性别歧视”,社会生活各层面的惯性认知也都在摇摆边缘。

故事更轻巧、诙谐,《婚姻的两种猜想》试图对话的观众也更为年轻。互联网时代,大数据能用模型算出各方面背景条件适配的对象。但速配人生里,如何慢炖爱情、亲情,成了年轻一代女白领沈明宝与丈夫杨争的人生课。突然怀孕、突然的原生家庭变故,一连串计划外事件,终将用扎扎实实的生活考题教会小夫妻,什么才是情感与婚姻的真谛。

时代在变,婚恋家庭剧的主题也在变。从30多年前的《渴望》到近年来的《我的前半生》《三十而已》,电视剧中观照的中国家庭关系已从无怨无悔式的付出型主角,渐变为追求个人价值与家庭关系两全的角色塑造。如今《我们的婚姻》更进一步,家庭与职场怎样平衡不再仅仅是属于女性的困境,而是在提示观众,我们对两性的认知偏差,是否存于更广泛的层面。同样,《婚姻的两种猜想》也用婚姻的全新想象浅浅地揭开思考:倍速时代,人生依然值得日复一日地磨合与珍惜。

温暖不烫人的戏剧设计,更能抵达共情

现实中,婚姻常与“家家有本难念的经”捆绑。这两年,蜜月期后的倦怠、工作压力下的挣扎、中年危机时的疲惫,凡此种种,常是婚姻情感剧的戏剧矛盾之核。相似的人生规律中,创作者们总希望写出故事新编,于是,在复合类型上做文章以提升戏剧性的浓度,被视为讲故事的新法。

《婚姻的两种猜想》用近乎漫画式的语态来讲年轻人的婚恋事,也用健身教练与富家女的相遇开拓出姐弟恋的样本,只是夸张的手段和桥段,都让人难以代入。《我们的婚姻》一边在职场和家庭的场域里抛出一句句“懂你”的台词,一边则因为绑架案的画蛇添足让职场竞争的可信度直线下降。

《相逢时节》索性是情感与复仇的双线交织,恩怨情仇大戏带着浓浓的港剧复古风扑面而来。该剧改编自阿耐的同名小说,故事围绕一桩跨越两代人的恩怨展开,被观众称为国产中年版的“罗密欧与朱丽叶”。女主角宁宥一度深陷冷暴力的夫妻关系,挣脱之后清冷依旧、内心的高傲不变。男主角简宏成出走半生归来已是商界大佬,早早切割了让人窒息的婚姻,他对宁宥,并不止于此情可待成追忆。只是,亲情与爱情不兼容,曾经深爱的人还能如何穿过风雨携手人生?

婚恋情感剧常写常新,更迭的时代背景是层理由,其间承载的千百年来中国人的传统人情,才是真正的文化磁场。朝着生活的适宜温度靠近,才会让大家在会心一笑中看到自己的模样,得到对生活的感悟。 (文汇报)