铆足干劲“加速跑”,全力冲刺“下半年”。眼下,骄阳下火热的除了气温还有各企业马力全开搞生产的干劲。

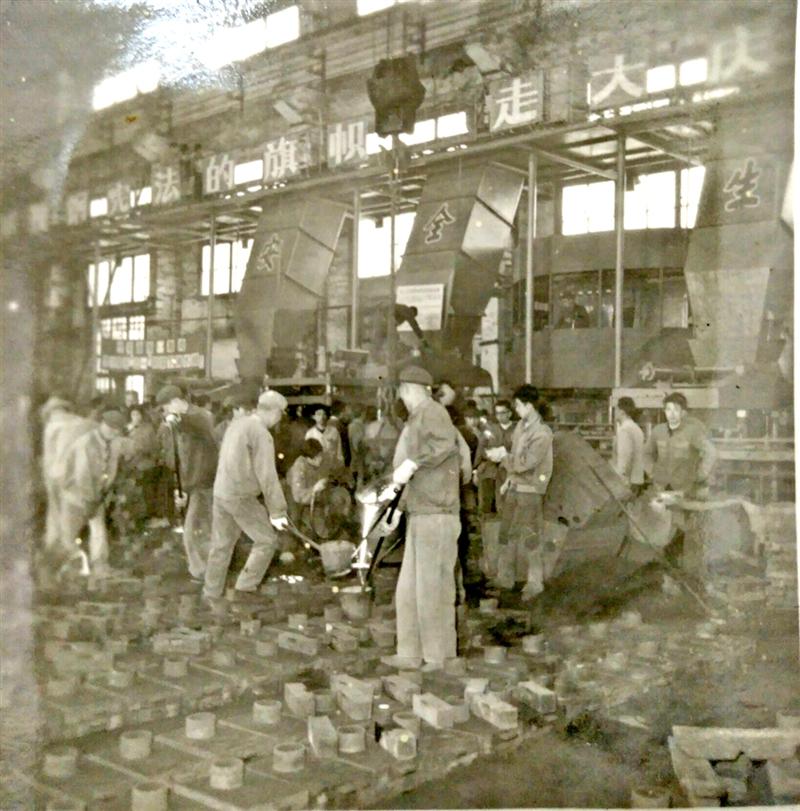

面对“火力全开”的天气,如今各企业除了按规定发放高温补贴外,也在生产场所硬件和人文关怀方面下足了功夫。记者在采访中了解到,无锡一些老企业的“战高温、保生产”工作已持续了好几十年。那么,当年这些老厂是如何做的呢?

三伏天调整工作时间

无锡宏源机电科技股份有限公司是一家始创于1956年的老国企,是生产化纤、棉纺等各类纺织机械的高端机电产品制造商。记者找到杨晓平时,他正在车间加捻器部件组装工段检验产品装配质量。杨师傅是无锡市首批高级技师成员,也是江苏省首席技师。作为宏源公司主导产品核心部件加捻器部件生产的工段长,他每天要负责组织好这个工段员工装配几百个部件。

“1982年宏源技校毕业后,我就分配到宏源公司工作,这一干就四十年,先后干过钳工、机修工、装配工,直到后来负责公司关键部件工段。我刚参加工作时,公司还都是老式砖瓦厂房,设备也都是以人工操作为主。每到夏天,走进车间就像蒸桑拿一样,工人们基本都是赤膊上阵。每到这时候,公司也会想尽办法给我们防暑降温。除了车间冰块降温外,工会还会发放棒冰、大麦茶等。到了温度最高的三伏天,公司就调整工作时间,早上6点就上班,下午3点下班。2004年,宏源公司进行技术改造,建设钢结构车间,引进了一批加工中心,车间装上了空调。2011年,公司响应无锡‘退城进园’的号召,整个厂区从河埒口大王基搬迁到锡山区厚桥,公司厂区进行了重新规划,新引进的加工设备车间里全部配有中央空调。现在走进车间,虽然外面40多摄氏度,室内却很凉爽。这样,生产安全性提高了,工作效率也大大提高。”杨晓平说。

暑托班解决后顾之忧

无锡华光环保能源集团股份有限公司装备事业部(下称“华光装备”)始建于1958年,建厂64年来厂址一直未变。厂区道路两旁那葱郁的树木,也是一道独特的风景。

记者和华光装备容器车间汽包铆工工段长陈国民在厂区树荫下见面。面对记者,这位有着近40年工龄的“陈国民大师工作室”领军人物擦了擦汗,讲起了当年“战高温、保生产”的故事……

“我刚进厂那会儿,职工都是早上趁天还不太热,坐公交车或骑自行车上班的,即便如此,到厂里也已经浑身湿透了。车间主要依靠冰块加电风扇的方式进行物理降温。一到单位,赶紧把毛巾在冰水里泡一泡,擦拭一遍,趁着身上的丝丝凉意就开始投入火热的生产。冰块对于偌大的车间来说实在是杯水车薪,用不了半天,冰块已经融化了。晚上,住宿舍员工只有扇子和电扇降温。经过一天的炙烤,阳台栏杆摸着烫手,提上几桶水浇在露台地上,大家围坐着闲聊几句,乘乘凉,扇扇风,也能对付着睡着。到了上世纪九十年代,生活条件改善了,家里孩子也大了,每逢夏天,双职工家庭孩子放暑假没人带,单位贴心地办了暑托班,真是解决了员工的后顾之忧。”说起企业对职工的照顾,陈国民眼中有光。

引进中央空调的车间

作为一家创办近百年的企业,很多老职工在无锡一棉工作了一辈子,有着近42年工龄的樊寿君就是其中一位。

“我1980年进入无锡一棉,刚进厂时,我负责浆纱工序设备维护,浆纱会产生大量水蒸气,是全厂最热的地方。”樊寿君告诉记者,老设备在工作时会产生巨大热量,每年酷暑时节机器附近的温度非常高,根据工作职责,樊寿君要时刻守在机器旁,仔细观察机器运转,一旦发现问题,需要马上进入机器内部进行修理,温度甚至会达到60℃以上,“大家都靠着敬业精神,经受住了高温的考验。”

据介绍,上世纪80年代初,一棉在车间引进了瑞士罗瓦公司的中央空调。而在此前,车间夏天则用冰块降温。

“在浆纱工序工作没多久,我就被安排去负责整个车间的空调设备了,从最开始的储冰制冷,到深井水制冷,再到引进国际先进的冷冻机,工厂的硬件条件越来越好,工人们的工作环境也大大改善。”樊寿君说,各车间主任每天七点半要到各变电站查看用电情况,保证在35℃的气温下要开足制冷机,每小时送冷750万大卡。而一旦超过用电负荷就立即关掉部分生产机台,还加装凉棚、风机、电扇,保证工人在适宜的环境下工作。

记者观察

抗暑“过去式” 见证“获得感”

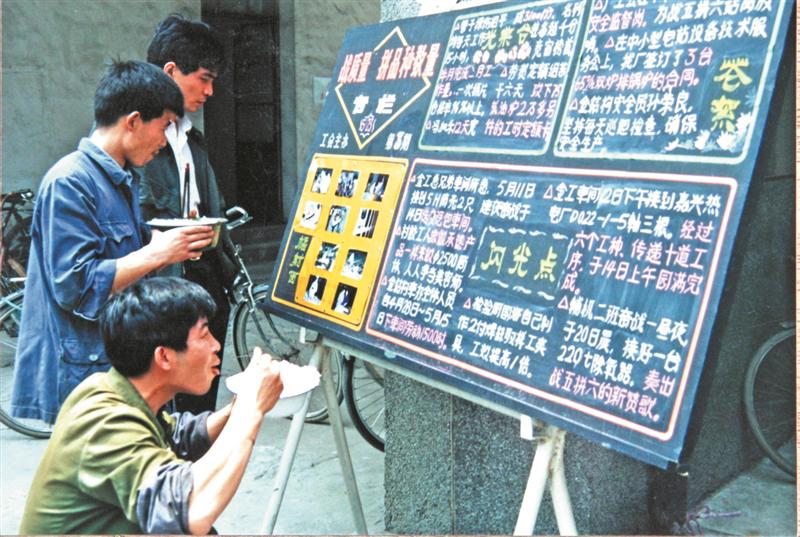

很多无锡人,尤其是一些出生于上世纪七八十年代的人,都有着在国营大厂生活过的儿时经历,那些配套完整的幼儿园、保健站,每周放电影的大礼堂,以及厂区食堂里弥漫着酱排骨的味道……

在上世纪,很多如今由专业社会保障部门负责的事情也多由企业一手包揽。很多国营大厂就像个“小社会”,不仅是职工们工作的地方,还是他们成长、成家的地方。这些国营大厂职工少则上千,多则过万,双职工家庭很多,为解决寒暑假孩子没人看管的棘手问题,厂里自办的托儿所都会举办暑托班,因为当时空调还未普及,有些单位还会贴心地把暑托班放在阴凉的防空洞里。这样,职工们就能更安心工作了。

而这些抗暑往事,对老人们来说可能会是青春印象,对“70后、80后”来说可能是儿时记忆,对“90后、00后”来说则只能在影视剧中才能看到了。还记得电视剧《大江大河》和电影《你好,李焕英》吗?剧中的故事始终围绕着上世纪的国营大厂展开,在那个物资相对匮乏的年代里,老厂里始终流淌着浓浓的人情味。

这次采访,记者走进一个个智能化车间,看到现代化生产设备整齐排列,生产秩序井然。炎热高温的岗位已成过去式,各企业员工都在分享着企业转型、创新带来的满满获得感。(晚报记者 孙暐)