|董晓 文|

梁溪画派的发展、蛹化阶段

发展阶段。“梁溪画派”这批画家,大多数是建国以后成长起来的。徐悲鸿弟子有杨建侯、黄养辉等;诸健秋学生有冯其庸等,秦古柳弟子有钱绍武、刘达江、董欣宾、华士清、浦炯、尹光华等;钱松嵒学生有吴冠中、吴荣康等;陈旧村弟子有方召麟等;顾坤伯学生有吴山明、张立辰等等。这批人是接受旧式师承教育和现代学校教育的结合体,虽然从门派传承上看,纯粹度要差些,但他们接受新知识更多,视野更为广阔。像钱绍武先生曾在中央美院、列宾美院学习雕塑,但他却坚持练习书法,能熟练地运用毛笔画裸体人物;董欣宾先生把中国画提高到哲学层面中去思考,探索中西绘画的本体差异,还开创了“写彩”创作手法;吴冠中先生一个重要论点,“脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零”,尽管他在中国画创作中融入了大量西画方法,但还是可以从他作品中,探究到他在无锡喝第一口奶的端倪;吴山明先生在创作实践中,对宿墨应用作了大量开拓性的探索,与董欣宾的宿墨运用有异曲同工之妙。这些艺术家都在第二代老艺术家的基础上,又有了创新发展。我们把这个历史阶段称为“梁溪画派”的发展阶段,这些艺术家是“梁溪画派”的第三代人物。

蛹化阶段。旧式教育,师徒授受是主要形式,学生接受知识的渠道比较少,大多数画家是沿着老师的路子走,这种情况学生虽然难以冲破老师的藩篱,但容易形成流派。今天,已经是地球村时代,人员流动性大,信息传播广,速度快,画派的流派性凝聚力已大大减弱。譬如今天无锡地区秦门再传弟子很多,但大多数在自说自画,能严格按门派路子走的较少。不过我认为关键是要学习前辈们的艺术精神,形式并不重要。目前,“梁溪画派”第四第五代传人,都积极活跃在画坛上,但他们能否在前人基础上,创造出一座座属于新时代的艺术高峰,并经得住历史的淘汰,将是一个化蛹成蝶的艰难过程。我们可以把现今这个历史阶段称为“梁溪画派”的蛹化阶段。

梁溪画派的六个特点

“梁溪画派”经过上百年的发展,有着鲜明旳人文精神和艺术特点,我们大致可以从以下几个方面来归纳总结。

一是注重人品。书画艺术作为一种特殊的意识形态载体,无疑会受到当地政治、经济、文化和历史的影响。无锡地方传统极为深厚。秦伯奔吴,开化民智,礼让为先。李绅倡导“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的节俭精神。明代嘉靖名臣顾可久,是海瑞的老师,曾遭两次廷杖,但仍上疏抗言,史称他为“骨鲠之臣”。东林先贤一直是无锡读书人的骄傲,东林八君子之一的高攀龙,获悉东厂将从苏州来无锡抓捕他,晚饭照样笑谈自如,将后事一一安排妥贴,夜深人静便投屋后荷花池自尽,传说是站着死的。清顺治年间秦松龄有诗句:“高鸣常向月,善舞不迎人。”顺治因示阁臣,称:“此人必有品。”这些人文精神深深地影响着这里的书画家。近代女革命家秋瑾在绍兴惨遭杀害,清政府把为她收尸者视为同党治罪,但廉南湖吴芝瑛夫妻不畏险阻,用”偷尸”办法,义葬秋瑾。书法家孙揆均名望很高,汪伪政府极力拉笼他任伪职中央监察委员,孙竟没去南京上过一天班。胡振先生在日寇侵占无锡后,不愿出任伪职,还刻了一方印章“大浊道人”,喻示受亡国之耻辱。古柳先生一直教导学生“艺品即人品”“贰臣不可做,卖国汉奸事万万不能做”。悲鸿先生“人不可有傲气,但不可无傲骨”之气局,影响了多少文人墨客。无锡文人书画家识大体、明是非、重名节的精神,永远值得我们后辈学习和颂扬。

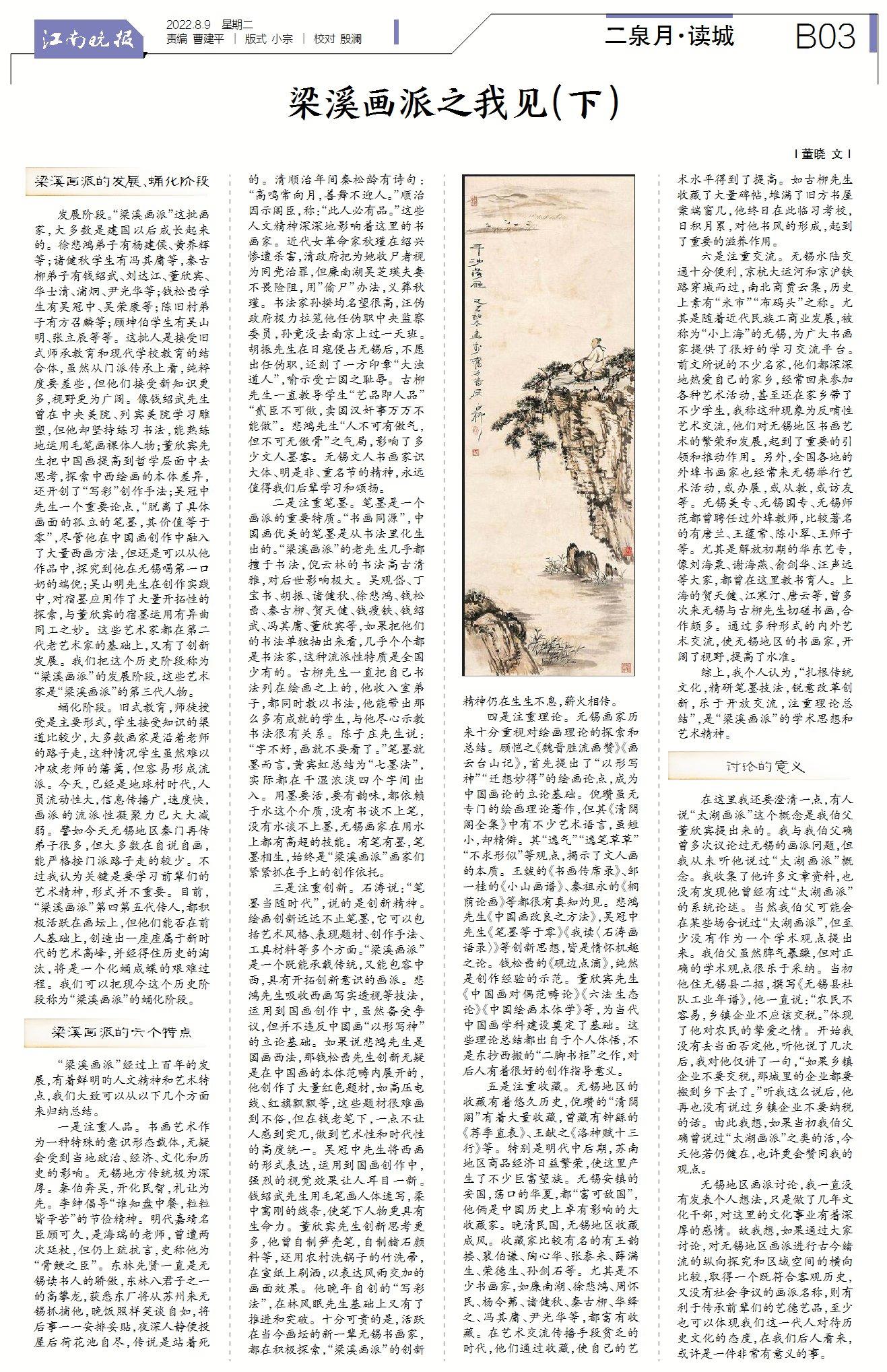

二是注重笔墨。笔墨是一个画派的重要特质。“书画同源”,中国画优美的笔墨是从书法里化生出的。“梁溪画派”的老先生几乎都擅于书法,倪云林的书法高古清雅,对后世影响极大。吴观岱、丁宝书、胡振、诸健秋、徐悲鸿、钱松嵒、秦古柳、贺天健、钱瘦铁、钱绍武、冯其庸、董欣宾等,如果把他们的书法单独抽出来看,几乎个个都是书法家,这种流派性特质是全国少有的。古柳先生一直把自己书法列在绘画之上的,他收入室弟子,都同时教以书法,他能带出那么多有成就的学生,与他尽心示教书法很有关系。陈子庄先生说:“字不好,画就不要看了。”笔墨就墨而言,黄宾虹总结为“七墨法”,实际都在干湿浓淡四个字间出入。用墨要活,要有韵味,都依赖于水这个介质,没有书谈不上笔,没有水谈不上墨,无锡画家在用水上都有高超的技能。有笔有墨,笔墨相生,始终是“梁溪画派”画家们紧紧抓在手上的创作依托。

三是注重创新。石涛说:“笔墨当随时代”,说的是创新精神。绘画创新远远不止笔墨,它可以包括艺术风格、表现题材、创作手法、工具材料等多个方面。“梁溪画派”是一个既能承载传统,又能包容中西,具有开拓创新意识的画派。悲鸿先生吸收西画写实透视等技法,运用到国画创作中,虽然备受争议,但并不违反中国画“以形写神”的立论基础。如果说悲鸿先生是国画西法,那钱松嵒先生创新无疑是在中国画的本体范畴内展开的,他创作了大量红色题材,如高压电线、红旗飘飘等,这些题材很难画到不俗,但在钱老笔下,一点不让人感到突兀,做到艺术性和时代性的高度统一。吴冠中先生将西画的形式表达,运用到国画创作中,强烈的视觉效果让人耳目一新。钱绍武先生用毛笔画人体速写,柔中寓刚的线条,使笔下人物更具有生命力。董欣宾先生创新思考更多,他曾自制笋壳笔,自制赭石颜料等,还用农村洗锅子的竹洗帚,在宣纸上刷洒,以表达风雨交加的画面效果。他晚年自创的“写彩法”,在林风眠先生基础上又有了推进和突破。十分可贵的是,活跃在当今画坛的新一辈无锡书画家,都在积极探索,“梁溪画派”的创新精神仍在生生不息,薪火相传。

四是注重理论。无锡画家历来十分重视对绘画理论的探索和总结。顾恺之《魏晋胜流画赞》《画云台山记》,首先提出了“以形写神”“迁想妙得”的绘画论点,成为中国画论的立论基础。倪瓒虽无专门的绘画理论著作,但其《清閟阁全集》中有不少艺术语言,虽短小,却精僻。其“逸气”“逸笔草草”“不求形似”等观点,揭示了文人画的本质。王绂的《书画传席录》、邹一桂的《小山画谱》、秦祖永的《桐荫论画》等都很有真知灼见。悲鸿先生《中国画改良之方法》,吴冠中先生《笔墨等于零》《我读〈石涛画语录〉》等创新思想,皆是情怀机趣之论。钱松嵒的《砚边点滴》,纯然是创作经验的示范。董欣宾先生《中国画对偶范畴论》《六法生态论》《中国绘画本体学》等,为当代中国画学科建设奠定了基础。这些理论总结都出自于个人体悟,不是东抄西搬的“二脚书柜”之作,对后人有着很好的创作指导意义。

五是注重收藏。无锡地区的收藏有着悠久历史,倪瓒的“清閟阁”有着大量收藏,曾藏有钟繇的《荐季直表》、王献之《洛神赋十三行》等。特别是明代中后期,苏南地区商品经济日益繁荣,使这里产生了不少巨富望族。无锡安镇的安国,荡口的华夏,都“富可敌国”,他俩是中国历史上卓有影响的大收藏家。晚清民国,无锡地区收藏成风。收藏家比较有名的有王韵搂、裴伯谦、陶心华、张泰来、薛满生、荣德生、孙剑石等。尤其是不少书画家,如廉南湖、徐悲鸿、周怀民、杨令茀、诸健秋、秦古柳、华绎之、冯其庸、尹光华等,都富有收藏。在艺术交流传播手段贫乏的时代,他们通过收藏,使自己的艺术水平得到了提高。如古柳先生收藏了大量碑帖,堆满了旧方书屋案端窗几,他终日在此临习考校,日积月累,对他书风的形成,起到了重要的滋养作用。

六是注重交流。无锡水陆交通十分便利,京杭大运河和京沪铁路穿城而过,南北商贾云集,历史上素有“米市”“布码头”之称。尤其是随着近代民族工商业发展,被称为“小上海”的无锡,为广大书画家提供了很好的学习交流平台。前文所说的不少名家,他们都深深地热爱自己的家乡,经常回来参加各种艺术活动,甚至还在家乡带了不少学生,我称这种现象为反哺性艺术交流,他们对无锡地区书画艺术的繁荣和发展,起到了重要的引领和推动作用。另外,全国各地的外埠书画家也经常来无锡举行艺术活动,或办展,或从教,或访友等。无锡美专、无锡国专、无锡师范都曾聘任过外埠教师,比较著名的有唐兰、王蘧常、陈小翠、王师子等。尤其是解放初期的华东艺专,像刘海粟、谢海燕、俞剑华、汪声远等大家,都曾在这里教书育人。上海的贺天健、江寒汀、唐云等,曾多次来无锡与古柳先生切磋书画,合作颇多。通过多种形式的内外艺术交流,使无锡地区的书画家,开阔了视野,提高了水准。

综上,我个人认为,“扎根传统文化,精研笔墨技法,锐意改革创新,乐于开放交流,注重理论总结”,是“梁溪画派”的学术思想和艺术精神。

讨论的意义

在这里我还要澄清一点,有人说“太湖画派”这个概念是我伯父董欣宾提出来的。我与我伯父确曾多次议论过无锡的画派问题,但我从未听他说过“太湖画派”概念。我收集了他许多文章资料,也没有发现他曾经有过“太湖画派”的系统论述。当然我伯父可能会在某些场合说过“太湖画派”,但至少没有作为一个学术观点提出来。我伯父虽然脾气暴躁,但对正确的学术观点很乐于采纳。当初他住无锡县二招,撰写《无锡县社队工业年谱》,他一直说:“农民不容易,乡镇企业不应该交税。”体现了他对农民的挚爱之情。开始我没有去当面否定他,听他说了几次后,我对他仅讲了一句,“如果乡镇企业不要交税,那城里的企业都要搬到乡下去了。”听我这么说后,他再也没有说过乡镇企业不要纳税的话。由此我想,如果当初我伯父确曾说过“太湖画派”之类的活,今天他若仍健在,也许更会赞同我的观点。

无锡地区画派讨论,我一直没有发表个人想法,只是做了几年文化干部,对这里的文化事业有着深厚的感情。故我想,如果通过大家讨论,对无锡地区画派进行古今绪流的纵向探究和区域空间的横向比较,取得一个既符合客观历史,又没有社会争议的画派名称,则有利于传承前辈们的艺德艺品,至少也可以体现我们这一代人对待历史文化的态度,在我们后人看来,或许是一件非常有意义的事。