去往机场的出租车开出去。“想不想爸爸?”叶子问。五岁的可乐点点头。不过,过一会儿女儿就开心起来,飞机上也一直欢笑。

飞机最终落地泰国清迈。之前,叶子一家去泰国旅游过两回,动了让女儿在泰国读幼儿园的心思之后,叶子又带着五岁的女儿去考察过一次。可乐一直喜欢泰国。用她的话来说,“一年四季都可以穿裙子,吃冰激凌”——但由妈妈陪着到这里住下,一直读书到初中毕业,又是另一回事。作为一个孩子,她可能还没想过以后。

“减负”的母亲

可乐读的是一所本地的双语学校“国际班”,“30%的课程用泰语”,在母亲的观察中,现在她可以在餐馆里和当地人用泰语对话,英语也溜得很。可乐的老师多半是欧美人,班级里有一半是泰国的本地孩子,另一半是“小留学生”,来自中国、日本与韩国。

叶子和可乐的老师也不熟,她除了被老师主动找,几乎不会单独去找老师。依照多名陪读母亲的印象,泰国小学不兴“家校互动”。叶子说,现在女儿的老师来找家长,只会是因为孩子在学校里说了脏话,或者欺负其他小朋友之类,可乐没有这方面的问题。

叶子觉得,泰国学校里,小朋友的隐私保护得比较好。成绩更是“机密”。孩子的大考成绩封在一个信封里,由家长去取。不过,叶子还是希望女儿到初中阶段,考去一个师资更好的国际学校。

无论到了哪一国,孩子一路上还是得面对考试升学。泰国留学中介杜璇对记者形容,门槛高一点的国际学校,小学招生需要通过数小时的机考。国内的孩子一般英语能力不达标,都需要降级读。

比起国内动辄一年几十万元的国际学校学费,清迈最贵的国际学校一年收十多万元人民币。就读这些学校的优势是使用的教材与欧美同步,方便未来升学;还有很多不同兴趣班可选,不用额外收费。

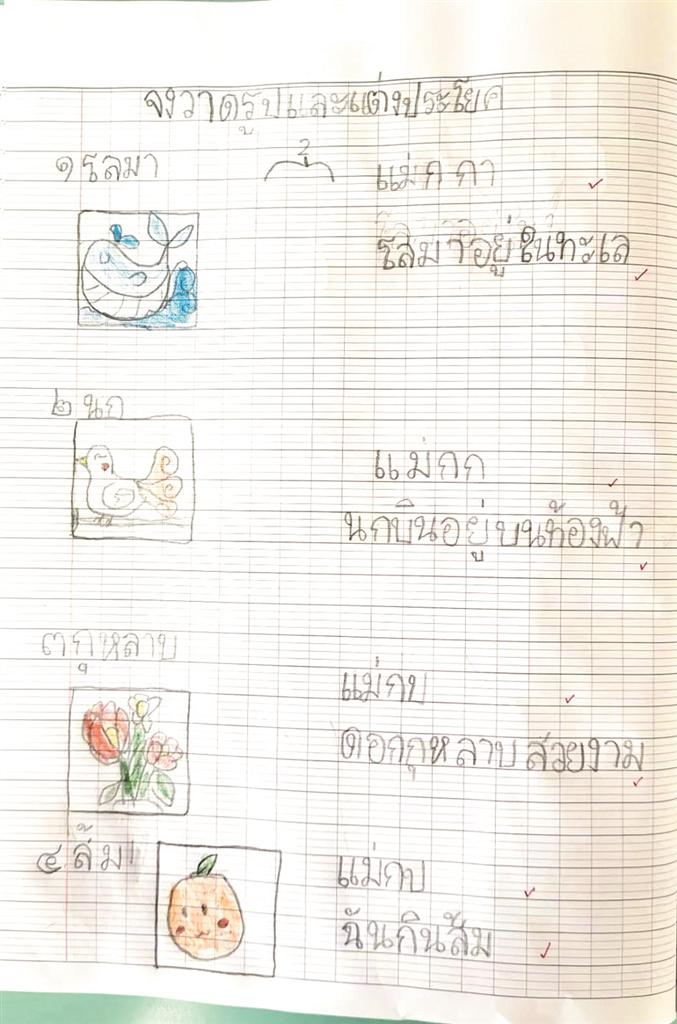

英语水平之外,很难评判哪一种教学制度教得更快,或者教得更深。另一名泰国留学中介陈静对记者解释,多数中国家长对孩子在校学习的具体内容几乎一无所知。只是泰国学校的课业轻松是显见的,以小学阶段为例,孩子带回家的作业很少,他们的小书包里往往只有小点心、水、在校做好的手工艺品。

“陪读”的理由

除了泰国的学费和生活费低廉,家长们选择泰国的另一重考量是,往返国内方便。“有很多陪读家庭,是爸爸在国内挣钱,妈妈在国外陪读的。”陈静对记者说,疫情期间,两边长久无法见面,不少陪读妈妈带着孩子回国了。

陈静倒没有这层顾虑,她是举家搬来泰国的,夫妇转做留学生意,孩子在当地入学。陈静是一个有些“鸡娃”倾向的家长:“我会告诉他(指儿子),不能满足于你在你班上是数学最好的,班上只有十几人。你要放大自己的眼界。”

叶子则非常“佛”。前几日,小学两年级的女儿突然对她说:“今天学校有小测验,可是,我忘记我的成绩了。”叶子说:“无论你考多少,我都不怪你。”女儿竟坦然答道:“我知道,我无论考怎么样,你都不会怪我的。”叶子与可乐回国,一起与叶子的朋友们聚会。她感到可乐的好胜心理在逐渐变弱。

还有一种家长,几乎是被动地带娃出国求学。2016年左右,刘菁把车停在一所国内的小学门口,大儿子拒绝下车。刘菁一开始劝说,转而责骂,把班主任和校长都引来了。众目睽睽之下,孩子还是不肯下来。

刘菁的儿子小学之前上的是上海一所私立示范性幼儿园,一个月学费五千多元,家长之间也合得来,经常带着孩子一起玩。这些家长们时不时“卷”起来,相约报奥数班。“那不是给孩子上课,是给家长上。”

孩子要幼升小了,他们没有上海户口。刘菁催着丈夫去办居住证,他却忘记了,报名迟了一些,儿子因此去了一所不太受欢迎的公立小学。小学同学们多是附近的打工子弟。刘菁的儿子觉得跟同学很难相处。刘菁曾考虑过转学,但她隐约知道,转去其他公办小学并不容易,而且赶上就学政策变动,她担心传统上“热门”的学校质量降低。真正好的学校也未必适合自己的孩子。

刘菁有一个朋友,孩子考进出名的私立学校,却因为学业压力大得了抑郁症,只好送出国。思来想去,她循着网上的攻略,最终决定带着两个孩子去泰国。

宽松环境与成长代价

在宽松的环境中,儿子的个性甚至慢慢变强硬了一些。有一天,有个老师把他的一样东西拿走了。儿子回家,生着闷气。他想了一晚,第二天自己去把东西要了回来,他就指给老师看自己在东西上用笔做的记号。

其实,在双语学校里,班级里也有传说的“小霸王”,刘菁教孩子反击,实在解决不了的话,“可以换一个学校”,“这边很多学生都是两三年换个学校”。

这样成长的代价是,儿子只能和幼儿园要好的朋友们在游戏里聊天。采访中,不止一位陪读母亲对记者说,出国是想继续对孩子的教育理念。

身为陪读母亲的文佳回忆,之前儿子在国内上幼儿园,去学乐高,有时候她去接得不及时,儿子被老师放在小学一两年级学生学围棋的教室里,儿子很快跟着学了。文佳觉得,自己的儿子挺聪明,但考围棋一级,没有考过,变得有些毛躁,她就说:“休息一下。”让他不要去了。

文佳也安排孩子提高英语阅读能力,按照社交媒体上流行的办法,给他看原版的《哈利·波特》。读到第五本,孩子说,不理解其中人物的爱情。她就解释,这不是十岁能明白的事,让他放一放。

文佳原先计划让孩子高中以后出国留学,先在国内读小学、初中。

遇上“民转公”,一个名声不错的私立学校变成了孩子的对口小学,户籍警都催着文佳快给孩子办入学,“好多人都赶着把户口迁进来”。孩子上学之后,她去参加校园开放日,却被刺痛了——小学有一节课是练坐姿、兼练举手的姿势——手肘抵在桌上,手臂与桌面呈90°,尺规画过似的。让孩子出国的计划就在这一瞬被提前了九年。

在高考的“独木桥”前

文佳津津乐道儿子很快学会了围棋,在本地小学读过一段时间书,成绩也不错。当记者问她,如果孩子一直留在国内,在高校资源相对丰富的上海高考,家长的期望是怎样的?“在上海的话,考个二本是没有问题的,对不对?”她回复道。

同样地,一位深圳母亲可可几乎有些任性地偏离了夫妇俩原先规划好的路。可可描述,原在深圳读小学的女儿,在她的监督之下,“语文、英语都是班上前几名,数学也能达到中上”,对口的初中也非常好,仿佛已把孩子放进了保险箱里——“但,我会焦虑她将来能不能够去(深圳最好的)师大附中。”可可说,在国内,她仍感觉中高考过于危险,更往后,如果孩子“没上一个差不多的大学”,她可能过不了自己心里的一关。

“你认可你的孩子去读中专吗?”她对记者说,“我是觉得我接受不了,你说怎么办呢?”

她觉得在国外申请高中、大学更容易些,为此不惜顶住丈夫的反对,又失去了自己在国内的工作;她自己英语不好,刚到泰国,出去买菜都很困难。这样,换得的补偿是女儿的前途选择看上去“宽”一些。

对于叶子来说,女儿还未上学时,她已感到害怕。她家乡的省份没有985高校,考出一个高材生是为人侧目的事。叶子自己是艺术生,丈夫是体育生,对于孩子的教育信心不足,“卷不动”;看到当地较好的“一中”,夫妇已经感到怯场。

“围城”内外

叶子身边的陪读家庭都在催着孩子自学中文。叶子更在意一些,觉得会读写中文是一种保障。为此她要家里人给她们寄来了人教版语文课本和练习册,跟着国内的进度上网课学生字。“笔顺我不强求了”,写出来就可以了,她说。

在叶子看来,孩子拥有不受束缚的童年,也同时在丢失一些机会。比如,女儿未来回国,不太可能从事文字工作,因为她的中文不够好;她也有可能遇到交友的问题,因为无法理解高度竞争的环境造就的思维方式。

她清醒地知道未来还会遇到一些坎儿。身边一些家庭是为了读国际学校来的,孩子很努力上进,想将来去欧美读名校。现在女儿年纪太小了,她情愿女儿不思考前路问题,但如果她也想去拼一拼:“我和她爸爸一定倾尽全力帮她。”

疫情反复之下,2020年,泰国的学生一度都在家里上网课。女儿待在二楼自己的房间里,她独自在底楼,突然觉得“很累”:孩子的未来好像无处不在,但又把握不住。

以她目前的视角来看,女儿读完初中,要不逐渐去往欧美读书,那可能很吃力、花销也很大;而留在泰国生活,虽然当地有一些华裔,但泰国并非移民国家,拿身份很难。长久地在泰国当一个外国人,则可能无法抵抗风险,例如享受不了当地的全民医保;因为难以贷款,买房买车都只能全款。

难以回头的决定之后,一家人变得更像一支试图突围的军队,一路经历辛苦,行军的方向却云里雾里,难以明确。(澎湃新闻)