|张建鸿 文|

历史上的无锡东门一带似有被人看轻的现象,有人以调侃的口气说:南门的豆腐西门的柴,北门有数不清的桃枣和芋艿,只有东门无啥买。此话其实不能当真,细究起来那是因为南门大公桥有一条豆腐巷,西门城脚下有一条鱼行街,北门则有芋头沿河桃枣沿河等地名,只是东门一带没有类似地名而已。真实的情况是,东门的熙春街历来人烟稠密热闹繁华啥也不缺,而且人文资源还特别丰盈。

绿萝庵和酒仙殿

步出东门就是熙春街,街南面有一条绵绵长路,一端靠着绿萝庵另一端连着妙光塔,故名绿塔路。绿萝庵的出名和一位叫龚勉的历史人物有关,当年这位落魄秀才为躲避债主的年终追讨无奈到此暂避。绿萝庵中虽有疏影横斜的梅花盛开,但此刻的他无心享受清欢只想排遣心中惆怅,庵中老尼同情其处境,乃留其食宿。龚勉感慨之余写下一首诗:“柴米油盐酱醋茶,般般都在别人家。今朝大年三十夜,绿萝庵里看梅花。”他借此自我解嘲。好在这秀才是一位有志青年,懂得梅花香自苦寒来的道理,贫穷和自卑让他低下头,打开书,经年努力使他于明隆庆二年(1568)考取了进士,此后历任知县、郡守、刑部主事、浙江布政使,终成卓有成效的封疆大吏。他主持重修过嘉兴南湖烟雨楼,他善书擘窠大字,在杭州灵隐寺及缙云仙都等景区至今能见“锡山龚勉”留下的超大楷体题词。明万历年间朝廷为其敕建的“首蕃方岳坊”,这个历史遗物至今还存在于无锡南门外的淘沙巷待人寻访。

时至今日,绿萝庵还偶有提及,并会引出大书画家王问于嘉靖年间在此结精舍的佳话,然而东门长庆路上的酒仙殿,却几乎被彻底遗忘了。建于乾隆年间的酒仙殿供奉吕洞宾、杜康、玄坛三神,当初此殿颇有规模,园中花木扶疏楼台参差,还有假山曲池等。酒仙殿的一大特色是楹联极多,试举几联在此:

把酒共谈心,近市幽棲傍东郭;

凭阑一纵目,遥山爽气挹西神。

此联以酒友欢畅之心观察着周围的情境,描述了酒仙殿所处的位置。近处的城阙和远处的九龙山峦皆历历在目,开阔的意境衬托得酒仙殿越发幽静。

酒国有长春,三醉楼头记否亲吹玉笛;

仙家多好梦,一炊黍许何妨再续黄粱。

此楹联颇具仙风道骨,但在超脱之中却也透露出对人生虚无的感慨之意。

在众多楹联中,人们还能欣赏到“小集嘉宾四座咏觞无俗韵;闲来佳处一楼风月佐清谈”的婉约,也可领略“一饮三百杯,喝月倒行霄汉碧;只身数千里,临风长啸海山苍”的豪放,更可体会到“一剑扫残雾远胜中山千日醉;三杯通大道愿邀上界片时闲”的壮阔想象力。此园被日军焚毁,解放后无锡传染病医院初设于此废园中。时至今日,当听到叫卖“长庆路甜酒酿”时,我偶然会想起那令人醺然的酒仙殿。

亭子桥和上马墩

过去东门吊桥至亭子桥之间的熙春街一向有像样的街景,但一过亭子桥就很冷落,然而“上马墩”这个地名让人留有深刻印象。此墩虽已平除,但至今仍保留了一条“上马墩路”。古时无锡人送客远行都会在此稍事休憩,既而扶客上马互道珍重,有人把上马墩称作是无锡最美的离别地。无锡明代状元孙继皋作《东门路》一诗:

东门路,垂杨树。

年年只解送行人,

不管风光递来去。

我生良苦亦以休,

白发岂为青春谋?

请看桥下长流水,

日夜潺潺何处留。

这首古风诗描述了作者在东门送别一位“白发”老友的情景。孙继皋在诗中很为故友的“何处留”而思虑沉郁,能体会到他的一腔悲悯。其时辞去京中高职的孙继皋已回到家乡在东林书院执鞭,从此过着平稳恬淡的生活。我猜那天他是在柳絮飘飞四野茫茫的天际间折柳相送的,也许是自己旧时的同僚抑或是曾经的学友,我相信这不会是他人生中唯一的惜别,尽管他和他的故友都曾历尽坎坷,但面对上了年纪还在四处漂泊“为青春谋”的故友,早已对命运释怀的主人还是触景生情,神伤不已。

长大厦和清閟阁

无锡东城门旧有“靖海门”别称,当然这里离海有点远。但太湖地区属冲积平原,也许在过去确有临海的感觉。面朝远方的大海难免有空疏之感,但无锡东门之外充满了人文色彩,活跃着众多历史人物的身影。

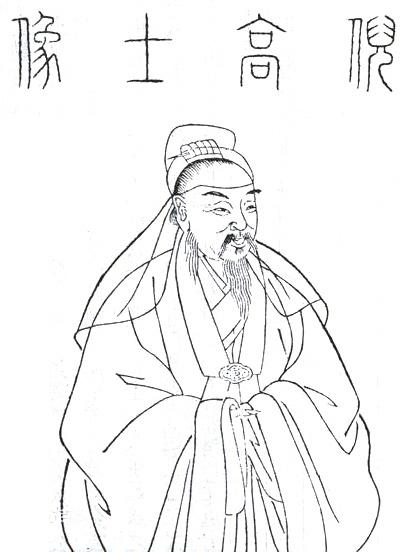

不远处的长大厦(祗陀里)是元末明初大画家倪瓒的故乡。倪瓒(1301—1374)原名珽,字元镇,又字玄瑛,号云林,别号荆蛮民、净民居士,晚号萧闲仙卿。他所居住的清閟阁,多藏法书、古物、名画、秘籍。云林先生性喜洁,好学轻财,十分清高,他是元末著名学者王仁辅的门人。从甘肃巩昌移居无锡的王仁辅是元代《无锡志》的著者,由于宋代《无锡志》的漫失,此二十八卷本的元代方志尤显重要,后被采入《四库全书》。倪瓒奉养王仁辅终身,“殁后,为之执丧服而葬”,但就在送走老师不久后的元至正初年,云林先生仿佛突然之间看透了世道,不愿再固守一处。他把家资尽散亲友,自此行踪飘忽,扁舟往来于震泽、三泖(松江和青浦间的湖,已消失),或寄居田庄佛寺,或循迹江湖深处,明初朝廷召其入官,不应,时人皆称其“高士”。洪武六年(1373)七十三岁的云林先生到苏州去参与狮子林的营造并绘有《狮子林图》留世,传说筑完假山后他隐入迷宫般的石丛不见了,其实暮年的他借寓江阴长泾姻亲家以终。

倪瓒平生工诗善画,以水墨山水为长,取材多太湖景象,好作疏林坡岸、平远山水、茅屋草亭,画面不著人物。其作品淡泊平静,构图新颖,笔法简中寓繁,似嫩实苍,达到了“墨分五彩,惜墨如金”的地步。他在画论上创“逸笔草草,不求形似”“聊写胸中逸气”等观念,其高迈出尘的画风,对明清文人山水画的发展产生过巨大影响,与黄公望、吴镇、王蒙合称为“元四大家”。传世画作有《六君子图》《渔庄秋霁图》《梧竹秀石图》《虞山林壑图》等;书作有《月初发舟帖》《客居诗帖》《三印帖》等传世,颇具魏晋风骨;其诗文神思散朗,意格高远,是其“内师心源”的品格升华。裔孙倪凤来奉檄于康熙三十年(1691)在惠山秀嶂街建“倪高士祠”,其中的池沼、假山、琴舫、修竹诸园筑的设计皆涵高远脱俗之意,这处供人瞻仰的倪云林先生祠,至今旧貌犹存。

华太师其人其事

“唐伯虎点秋香”的故事历来为世人乐道,这故事就发生在东亭的“华太师府”,这处遗迹至今能寻见。唐伯虎假意为太师的愚儿当书童混入华府,其真实想法却是为了勾引府上的丫鬟秋香,这虚构的情节虽然荒诞却广为流传,还不断被推陈出新翻拍成喜剧影视作品。

故事中的“太师”真名华察(1497—1574),字子潜,号鸿山,明嘉靖五年进士,历任户部主事、兵部郎中、翰林院修撰,并曾奉命出使过朝鲜。他一生遵从儒家学说,传承理学思想追求道德完善,而且秉性耿直疾恶如仇不肯趋炎附势,因而他得罪朝中多人。有人谗言他在家乡造“龙庭”意图谋反,为避免莫须有的追责他连忙为宅院更名,留下了“千日造隆庭,一夜改东亭”的传说。也许当年华家确实比较富足,其园林式宅第被夸张为江南第一,但从史料来看,华察在生活中“食不三豆,室无侍媵”(“豆”,碗盏。饭桌上不超过三只碗意指其生活简朴),但他曾出资修建过25座桥梁。这位鸿山学士并未任过太师,而他的儿子们也决非《三笑》中“大蠹二呆”的可笑模样,小儿华叔阳“深探典籍,过目不忘”,隆庆二年进士,官至礼部主客司主事,工诗词,有《礼部集》八卷传于世,他是明代著名文学家王世贞的女婿。

别忘记创作二胡乐曲《二泉映月》的瞎子阿炳(华彦钧),这位驰誉世界的民族音乐家的出生地也在东亭,其旧居祖宅至今还被保留着。

羊腰湾、北仓门、业勤纱厂

东门外一带在明代就比较兴盛,自明嘉靖年间京杭大运河主航道改从这里经过后,繁忙的漕运使这一带出现了许多仓储和码头,这一带的南仓门、北仓门等地名还留有历史的痕迹,这一带至今还有盐业仓库、劳保用品市场的存在,规模可观的丝绸仓库如今已成重点文保单位,并被利用成为无锡首个文化产业创意园。

在中国近代史上有一位很出名的无锡人杨宗濂(字艺芳),他早年和三弟杨宗瀚(字藕芳)入李鸿章幕府,宗濂因军功而受提携并成为“洋务运动”的重要人物。兄弟二人于光绪二十一年(1895)在无锡东门外兴隆桥创办业勤纱厂,这是民族工商家在江苏创办的首家工厂。宗濂的三儿杨瀚西后又在长源桥创办广勤纱厂,可惜此人后投靠日本人,晚节不保。此后唐保谦、蔡缄三又于1922年创办庆丰纱厂,其规模仅次于申新三厂。在这些厂企的带动下,东门一带和周山浜开始连片发展,成为无锡民族工业的高地。1906年京沪铁路建成通车,使无锡形成沿运河和沿铁路双线发展的格局。

但让人意想不到的是:东门虽然离铁路最近而且从亭子桥熙春街入城是最便捷的直线,但火车站却未设在此处。兴许当时这里不如工商热点地区惠农桥和周山浜显赫,水上运输资源也不如北新河一带丰富,因此当年宁可新建大洋桥新铺汉昌路,并在城墙上新开光复门(亦称新北门),以此避开了可怜兮兮的东门,真有点令人遗憾。但东门还是努力发展着,锡沪公路的起点就在东门之外,规模很大的木材公司和最早的职工家属宿舍“华新里”也出现在东门一带,这都是当年很亮眼的项目。

改革开放的时代脚步终于给无锡的东门外带来了无限生机,这里短时期内就出现了近城的崇安新城、近郊的仓储园、物流园,锡山经济技术开发区等新的城市项目也热火朝天地铺展开来,这里终于形成了无锡当代快速发展的又一片热土。