|姚起亚 文|

无锡惠山得山水之美,自古为吴中名胜。千百年来,一直是本邑民众的游历之地和精神家园。这里古园名泉,禅林宝刹,祠堂林立,素有“无锡露天博物馆”及“文化宝库”之誉。

然而,惠山厚重而多彩的文化,却差点湮灭于历史的尘埃中。

同治六年(1867)十月,无锡知县吴政祥来到惠山,凭吊刚建成的昭忠祠。因为太平天国战乱,昔日的惠山一带早已面目全非,不仅当年的古建筑荡然无存,而且连熟悉惠山情况的人也找不到。于是,他心情沉重地写道:“予登山眺望,抚今吊古,慨叹流连,欲问其事而故老皆无存者。古人传留芳躅,种树钓游之处磨灭而不彰,沧桑之感愈觉怦怦于心矣。”(《惠山记·惠山记续编》129页《吴政祥叙》,古吴轩出版社2006年12月出版。下同。)

关于文化的载体,最为重要的两样,一是典籍,一是地面遗存。世易时移、朝代更迭,再加上战乱和自然灾害等因素,地面的历史建筑及庋藏的文献典籍是最难保存的。当惠山的遗迹历经劫难时,记录惠山历史遗存的典籍《慧山记》也命悬一线。

薪继火传,奇书得以传世

惠山旧称慧山,是无锡的象征。

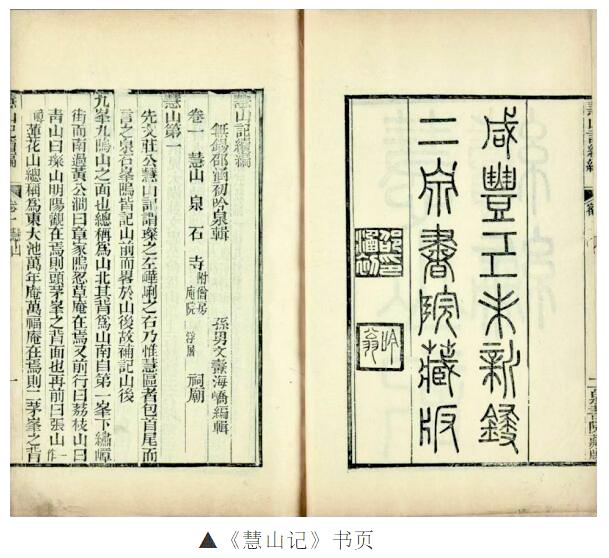

明朝以前,记载惠山人文故事的文字,在地方志上不时有见,如元代《无锡志》《咸淳毗陵志》及《锡山景物略》等均有记载,但完整性系统性不足。明正德时期,由邵宝纂辑的《慧山记》,是所见最早而系统考稽惠山风物的典籍。由邵宝序可知,对惠山风物的考察记录,可以追溯到明代觉性和尚,他的整理、考证文字颇富,可惜尚未完稿就归于道山。在觉性手稿基础上继续成就的,是另一位僧人圆显法师。圆显是觉性之徒的弟子,俗姓陈,字知微,号卧云。博通梵典,曾主持惠山寺5年。他遍访惠山风景古迹,搜罗历代故事,用了20年时间,终于完成了20卷的《慧山记》。

南京礼部尚书邵宝(1460—1527,字国贤,无锡人,成化进士,学者称二泉先生)辞官归隐后,对觉性草创、圆显成稿的稿本作了润色删减、去粗存精、修改错漏等工作,最终将20卷的《慧山记》定稿四卷(按,学界对这个结论有不同看法,有人猜测,圆显20卷慧山记,到正德时期已经不全,邵宝得到的山僧所藏者是残稿,故才会以邑志补充云云。其次,圆显的只有记没有诗,邵宝辑本加入了诗),于正德年间付梓出版。不幸的是,隆庆年间,收藏在惠山桃花坞邵氏香火庙听松庵中的版片,在火灾中被付之一炬。故正德版本因此近于佚失。

邵涵初是邵宝的八世族孙。他归隐后对先祖的《慧山记》进行了梳理、考述。由于《慧山记》中所载的,都是正德五年(1510)之前的风物,邵涵初费尽心力搜罗典籍,成文数万言,字数甚至超过了正文部分,附在书后,大大扩充了《慧山记》的内容。那些《慧山记》中还未出现的,邵涵初又将它们整理编辑为《慧山记续编》,并于咸丰七年和咸丰九年,先后将《慧山记》和《慧山记续编》刊刻出版,成为了鉴证惠山350年间风物古今异同的重要依据。

咸丰版的命运,较之明正德刻版更是多灾多难。成书之后的第二年,即咸丰十年(1860),太平军攻克江南大营,无锡城破,这两部书的版片随之毁于战火。兵荒马乱之际,民间存传的《慧山记》《慧山记续编》更为稀见。幸邵氏家族担起传承家族文献的责任,邵涵初之孙邵文焘,在同治七年(1868),重新刊刻《慧山记》和《慧山记续编》。同治版的这两部书,便成了后世研究最常用的版本。

殚精竭虑,涵初祖孙接力

《慧山记》为无锡留下了明正德年之前的惠山图景,《慧山记续编》则鉴证了惠山风物其后350年间的古今异同。

邵涵初(1792—1864),字吟泉,道光五年拔贡。曾任淮安府教授、南和县知县。因隆庆年间的火灾,邵宝正德五年的刻本不见流传,目前所知仅台北“中央研究院”历史语言研究所藏有明刻本,当是孤本。邵涵初在对《慧山记》进行整理时,所依据的只是传自秦基的旧抄本,故研究者认为,邵涵初并没有看到正德刻本。

邵涵初得到《慧山记》旧抄本后,“每居山中日钞而附志近事,并命孙男文焘钞附历朝名翰以资览观”。邵氏所面对的困难,不仅仅是文献传抄过程中所产生的错讹,更有历史遗迹的变迁甚至湮灭。因《慧山记》中所记景物人事皆在正德五年之前,迭经沧桑,每多世变,他耗费心力搜求典籍,使《慧山记》在内容上更为充实。

邵涵初殚精竭虑,把对《慧山记》的考订完善视为无可推托的使命。据丁培在同治年间所撰《重刊慧山记正续两编序》所说,太平军横扫江南的时候,邵涵初“避乱乡居,携印本自随,朝夕考证,益臻尽善”,说明此书刻成之后,邵氏并不以为大功告成,即便在逃难的日子里仍不忘继续考订。

邵涵初虽然等到了战乱的结束,但当年秋天他的生命就走到了尽头。同治七年(1868),邵涵初之孙邵文焘(字瀛仙,号海峤。无锡人。辑有《松滋祠庙事略》及《思补楼续选》行世),再次接手,完成了他的遗愿,重刻了这两部书。

邵涵初辞官归隐,不仅整理重刻了《慧山记》,补充完成了《慧山记续编》,还整修了邵宝的祠墓,将已显破败的书院旧景修葺一新:“文庄故有尚德、二泉两书院。尚德书院昔在公墓;二泉书院今为公祠,旧有十五景。吟泉修其废,复其旧,增其新,足成二十三景,亦山中之佳话也。”(《惠山记·惠山记续编》134页《侯桐叙》。)

从邵宝纂辑《慧山记》,并于明正德五年(1510)刊刻,到清同治七年(1868)邵文焘重印木活字本行世,这中间历经了僧人觉性、圆显,再到明代邵宝,清代邵涵初、邵文焘,邵氏家族对文献的接力传承,历时总三四百年。

历史就是这样无情,却又会那么有意——江山有幸,一场跨越明清两朝的薪火传递,将《慧山记》《慧山记续编》两部奇书留给无锡,使底蕴丰富的惠山文化得以代代流传。

信息丰富,描刻惠山年轮

《慧山记》全志四卷分14门类:卷一慧山、泉、石、峰坞、池涧;卷二寺、祠庙;卷三物望、山居、古迹;卷四胜览、墓、土产、杂考。

《慧山记续编》则将“昔无今有、无可附志”的内容,编辑成三卷及首一卷,总四卷12门类。其门目设置基本同邵宝原志,顺序大体也与原志相同,但减少了峰坞、池涧、土产三门。邵涵初解释说,“此三者今犹古也,无可续也。”

新增了“园墅”一门,依次介绍寄畅园、慧岩小筑、黄园、栖隐园、愚公谷、碧山庄等。由此可见,从明代晚期至清代,本地致仕官僚及乡绅,在惠山之麓营建园林已成气候。续编三卷前的首一卷,则记录了康熙、乾隆两帝“南巡御制诗章匾联”,编者特意“恭录宸翰,冠于本编之首”,这自然是这数百年间发生于惠山的“头等大事”。

比较两书的庙祠篇章,《慧山记》记录了包括春申君庙、华孝子祠、尊贤堂、东岳庙、张中丞庙、邹国公祠、周文襄祠、李忠定祠共8处早期的庙祠。而《慧山记续编》共记有乡先生祠31处、遗爱祠8处、贞孝节烈祠15处、分祠20处、附义庄宗祠2处,刘将军庙1处,如果加上宋以前的至德祠、尊贤祠、报功祠和“已题、未建”的忠义祠、张节烈祠,累计共有82处。除周文襄公祠因有重大变化而再次提及外,这82处庙祠中并不包括《慧山记》中提及的另外7处庙祠。两者相加,已经近90处。由此看来,明清间的这三百多年,正是惠山祠堂群发展最快最猛的时期。

周文襄公祠属延续性的祠庙,其记载的文字,对我们研究祠堂文化具有重要的参考价值。《慧山记续编》主要补充了该祠堂300多年间的历次变迁,说明明代正德以前,周文襄公的祠属于专祠,后来才成为二公祠、四中丞祠、五中丞祠。同时,对《锡山景物略》等处的错讹、误传作了纠正。因为如此错讹已被收入康熙年邑志,编者认为事关重要,连用“非也”“又非也”“更非也”强调。

《慧山记续编》的记载,有些涉及到遗迹的历史演变过程,故对今人而言,亦可廓清一些模糊的认识。比如书中对锡山塔的记载:

龙光塔在锡山顶,万历丙子年建。按王学士达有锡山塔影诗,是洪武永乐间本有塔也,不知废于何年。先文庄有锡山塔基诗可证也。正德间,昆山顾文康公鼎臣,喜谈风鉴,谓:“邑无巍科,当是龙不角耳。”邑人顾懋章等因建石塔。或又言:“龙以角听,宜空中。”故又改建今塔。

关于锡山塔究竟是“风水塔”还是佛塔,一直以来聚讼不已。从邵涵初的文字记载,可以知道,建此塔之目的是为巍科(犹高第,古代称科举考试名次在前者),而非传佛。

《慧山记》与《慧山记续编》爬疏整理惠山深厚的历史文化积淀,为饱经战乱和灾难的惠山古镇,提供了可资修复的基因图谱,其文化价值无可替代。在新世纪开始的惠山古镇修复中,两书的记载,成为最为可靠的历史依据。

地方文献的一个实用价值,在于很好保存了本地形胜的历史线索和地理原貌,这对于发掘历史遗迹具有意义。前不久,惠山文化古迹的爱好者,根据这两书的线索,在野外调查中,在惠山摩崖石刻上又有了新发现。

在三四百年的时间段内,觉性、圆显、邵宝、邵涵初乃至邵文焘,索坐精研,薪传火递,在保存文献方面做出的前赴后继的努力,表现了前辈学人的务实学风与坚忍毅力,无疑可为今世楷式。因此,《慧山记》与《慧山记续编》的价值又不仅仅局限于文献一途,其体现出的文化自觉同样值得张扬。

2006年,在时隔138年后,无锡市图书馆、无锡市锡惠园林文物名胜管理处等单位,联合校点再版了简体字的《惠山记》《惠山记续编》,使这两本奇书能更方便地走向大众,使惠山文化获得更广泛的传承和弘扬。

(说明:惠山古称慧山。圆显、邵宝所撰为《慧山记》,邵涵初所撰为《慧山记续编》,2006年校点再版的书名为《惠山记·惠山记续编》。本文写作获得江南大学任翌老师的指导)