|吴 歌 文|

冷拌面

每逢夏天,老无锡人是喜欢吃冷拌面的。无锡的面馆里一向有汤面和拌面,但天气炎热,吃汤面容易吃得大汗淋漓,吃拌面也嫌热乎,不少面馆就开始供应冷拌面了。

老无锡人把冷拌面称作“冷激面”,所谓“冷激”,就是快速让煮熟的面条冷下来。很多人家做冷拌面,习惯用冷开水冲过,但当年无锡面馆的“冷激面”是不用水冷而用风冷的。后来我去武汉吃到“热干面”时,就联想起“冷激面”这三个字,正好与“热干面”相对。

以前无锡最有名的“冷激面”是在东风饭店。这家饭店位于三皇街与中山路的交界处,隔壁是第四百货商店,楼上是东风旅社,对面是三凤桥熟肉店,当时叫“慎余肉庄”,三间破破矮矮的旧房子。这家饭店好像平时生意很一般,但到了夏季供应“冷激面”,生意就很引人注目。

东风饭店门面不算大,店堂里有个挺大的排风扇,煮好的面条盛在大竹匾里端到风口,就有一位师傅用手撩起面条,让排风扇不停地吹着,快速散发热气,再淋上熟油,拌匀,待售。很快就有顾客上门,大都是买回家当晚餐的。售货员先称好面条斤两,再倒入酱油、香油、味精、白糖和香醋、加一些黄瓜丝、绿豆芽、葱花,就成为一份色香味俱全的“冷激面”了。有时稍微去晚一点,“冷激面”就卖完了,店员会客气而简要地说:明日请早!

儿时的滋味会影响人的一生,直到现在,我到夏天就喜欢弄点冷拌面来吃,但不再拘泥于东风饭店的那种冷激面风味——那种冷激面其实是从朝鲜凉面而来的。我是随心所欲、自己动手,喜欢什么就怎么料理,反正现在食材很丰富,要啥有啥。日积月累,倒也储存下一些心得。

不少无锡人对常熟的蕈油面津津乐道,偶尔可以去常熟吃一碗,但大热天与其汗淌淌地跑一趟,还真不如在家里自己做了吃。最简单的办法是从常熟买来瓶装蕈油,或者从宜兴买点瓶装雁来蕈,都是料理好了的成品,买来就可以吃。下好了面条,把常熟蕈油或者宜兴雁来蕈拌入其中,就可以得到一碗令人胃口大开的蕈油拌面了,当然,咸淡酸甜仍然是要做些调理的。如果煮好面条后迅速风冷,而后再拌,那就是一碗妙不可言的“冷激面”。

也可以不用松蕈而用蘑菇。从小菜场买来白蘑菇,洗净,切片,起油锅,多放油,用小火煸熟蘑菇片,不加水,稍微多放盐,盖锅盖六七分钟,如果喜欢葱油味,就稍微加点葱花,即可起锅。油煸蘑菇必须用小火慢煸,才能充分煸出蘑菇内部的鲜汁,不用加味精就已经很鲜美。用菜油煸炒的效果好于各类调和油。待拌面时,煸好的蘑菇就是佐料,拌入面条时可以根据口味加入一点味精、蚝油、白糖、白醋。半斤蘑菇大约可以做出三四碗面的拌料,特别实惠。这一碗蘑菇拌面操作简单,美妙无限,是我屡试不爽的美味,口感绝对强于常熟虞山脚下兴福寺外的那碗蕈油面。

做一碗适合大热天吃的冷拌面,首先面条要选得好。无锡人都喜欢吃现摇出来的生面,但如今质量好的生面并不太多。我一般选用品牌厂家出品的干面:银丝面、拉面、细宽面等,偶尔也买点意大利面,品牌干面的好处是质量可靠,口感不比现摇生面差。有时顺便也会买一些乡村生面店的晒干面,如许舍里或十八湾的。我有几位吃面朋友,很注意打听哪里出好面,然后就去买了尝新。如何冷激也很重要。我一般是把煮好的面条放入大盆,倒一些熬过的熟油,对着电风扇将面条撩高而拌,待将熟油与面条拌匀,面条亦已凉透,不会再结成面团并保持劲道,然后就可以用调料拌面了。

冷拌面好不好吃,最重要的还是在拌料。老无锡人拌面,通常是用酱油、猪油、味精、白糖和香醋做拌料,这是大有改进之处的。有朋友对我的葱油蘑菇冷拌面赞不绝口,这就是对拌料作了改进的效果。我的经验是,拌料应该是带食材的,如果料理好一道带食材的拌料,做出来的冷拌面口味会大大好于传统拌面。如用干黄酱或者黄豆酱煸炒肉沫、肉片、腰花、猪肝、猪肚、肥肠、鸡丁等,适当带点汤汁,都可以用作冷拌面拌料,但鳝鱼丝、鱼片、虾仁等就不合适做冷拌面,这些食材冷了就会腥气,只适合用来做热拌面。

如果时间充裕,弄点面筋蘑菇木耳蹄筋开洋等,烧一碗老无锡三鲜面筋,也是极有无锡风味的冷拌面拌料。长沙有一道辣椒炒肉,属于湖南名吃,尝试过用它拌面,也是很好的冷拌面拌料,需要注意的是,不能全用湖南的小米辣,把辣度降低一点适合无锡人。

如果要我给冷拌面下个定义,那就是一碗好的冷拌面必须面条劲道、味美可口、食材充足。大热天,许多人往往会胃口不好,给自己下一碗美味十足的冷拌面,不啻是一件快事。一碗冷拌面在手,再拌点黄瓜、海带之类,弄点花生米,喝一罐500毫升冰啤,一边听个评弹说唱什么,定然让人胃口大开,吃得眉飞色舞,忽然会吟出一句诗来:吃过大小三千宴,不如冷拌一碗面。

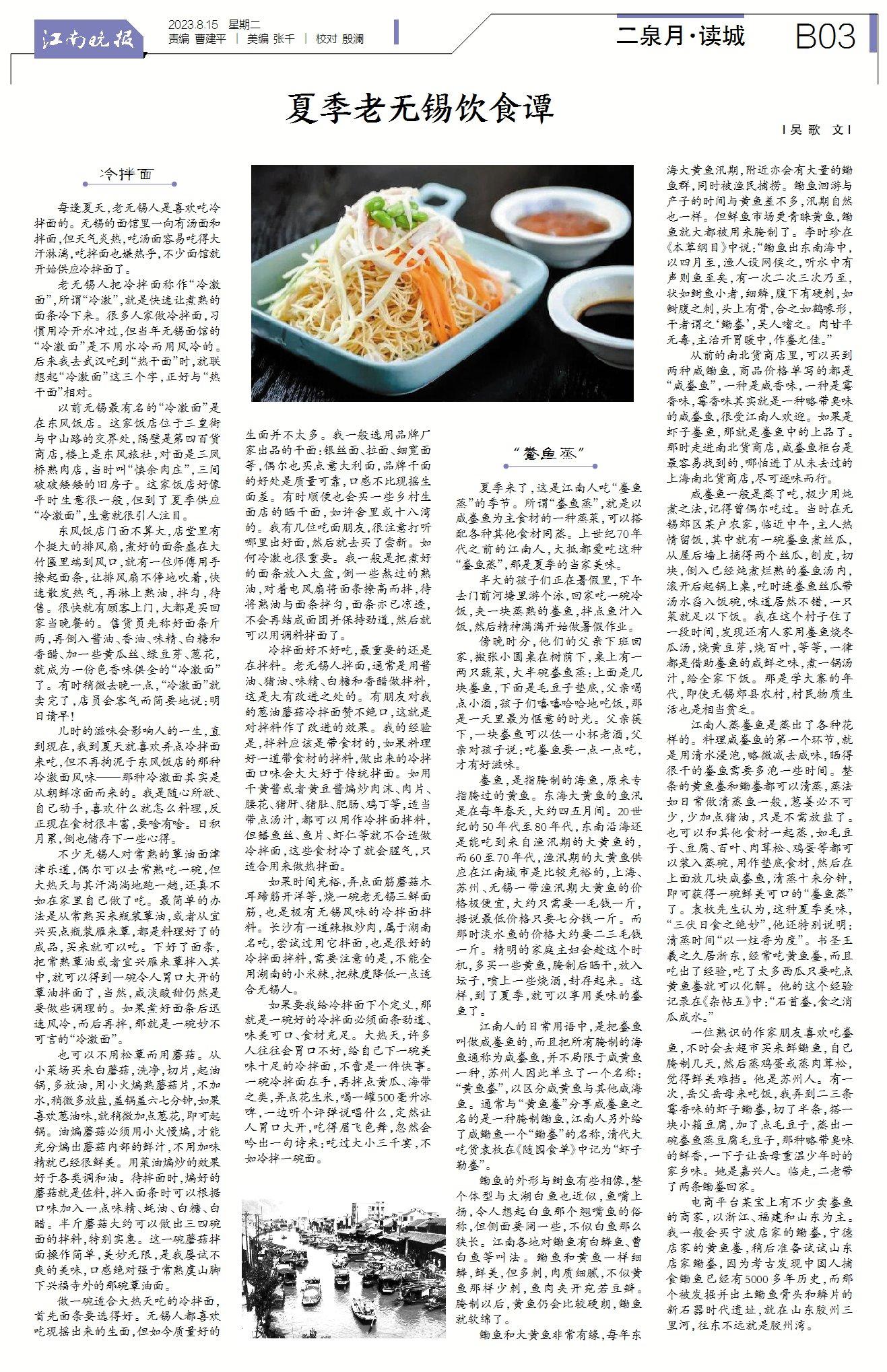

“鲞鱼蒸”

夏季来了,这是江南人吃“鲞鱼蒸”的季节。所谓“鲞鱼蒸”,就是以咸鲞鱼为主食材的一种蒸菜,可以搭配各种其他食材同蒸。上世纪70年代之前的江南人,大抵都爱吃这种“鲞鱼蒸”,那是夏季的当家美味。

半大的孩子们正在暑假里,下午去门前河塘里游个泳,回家吃一碗冷饭,夹一块蒸熟的鲞鱼,拌点鱼汁入饭,然后精神满满开始做暑假作业。

傍晚时分,他们的父亲下班回家,搬张小圆桌在树荫下,桌上有一两只蔬菜,大半碗鲞鱼蒸:上面是几块鲞鱼,下面是毛豆子垫底,父亲喝点小酒,孩子们嘻嘻哈哈地吃饭,那是一天里最为惬意的时光。父亲筷下,一块鲞鱼可以佐一小杯老酒,父亲对孩子说:吃鲞鱼要一点一点吃,才有好滋味。

鲞鱼,是指腌制的海鱼,原来专指腌过的黄鱼。东海大黄鱼的鱼汛是在每年春天,大约四五月间。20世纪的50年代至80年代,东南沿海还是能吃到来自渔汛期的大黄鱼的,而60至70年代,渔汛期的大黄鱼供应在江南城市是比较充裕的,上海、苏州、无锡一带渔汛期大黄鱼的价格极便宜,大约只需要一毛钱一斤,据说最低价格只要七分钱一斤。而那时淡水鱼的价格大约要二三毛钱一斤。精明的家庭主妇会趁这个时机,多买一些黄鱼,腌制后晒干,放入坛子,喷上一些烧酒,封存起来。这样,到了夏季,就可以享用美味的鲞鱼了。

江南人的日常用语中,是把鲞鱼叫做咸鲞鱼的,而且把所有腌制的海鱼通称为咸鲞鱼,并不局限于咸黄鱼一种,苏州人因此单立了一个名称:“黄鱼鲞”,以区分咸黄鱼与其他咸海鱼。通常与“黄鱼鲞”分享咸鲞鱼之名的是一种腌制鳓鱼,江南人另外给了咸鳓鱼一个“鳓鲞”的名称,清代大吃货袁枚在《随园食单》中记为“虾子勒鲞”。

鳓鱼的外形与鲥鱼有些相像,整个体型与太湖白鱼也近似,鱼嘴上扬,令人想起白鱼那个翘嘴鱼的俗称,但侧面要阔一些,不似白鱼那么狭长。江南各地对鳓鱼有白鳞鱼、曹白鱼等叫法。鳓鱼和黄鱼一样细鳞,鲜美,但多刺,肉质细腻,不似黄鱼那样少刺,鱼肉夹开宛若豆瓣。腌制以后,黄鱼仍会比较硬朗,鳓鱼就软绵了。

鳓鱼和大黄鱼非常有缘,每年东海大黄鱼汛期,附近亦会有大量的鳓鱼群,同时被渔民捕捞。鳓鱼洄游与产子的时间与黄鱼差不多,汛期自然也一样。但鲜鱼市场更青睐黄鱼,鳓鱼就大都被用来腌制了。李时珍在《本草纲目》中说:“鳓鱼出东南海中,以四月至,渔人设网候之,听水中有声则鱼至矣,有一次二次三次乃至,状如鲥鱼小者,细鳞,腹下有硬刺,如鲥腹之刺,头上有骨,合之如鹤喙形,干者谓之‘鳓鲞’,吴人嗜之。肉甘平无毒,主治开胃暖中,作鲞尤佳。”

从前的南北货商店里,可以买到两种咸鳓鱼,商品价格单写的都是“咸鲞鱼”,一种是咸香味,一种是霉香味,霉香味其实就是一种略带臭味的咸鲞鱼,很受江南人欢迎。如果是虾子鲞鱼,那就是鲞鱼中的上品了。那时走进南北货商店,咸鲞鱼柜台是最容易找到的,哪怕进了从未去过的上海南北货商店,尽可逐味而行。

咸鲞鱼一般是蒸了吃,极少用炖煮之法,记得曾偶尔吃过。当时在无锡郊区某户农家,临近中午,主人热情留饭,其中就有一碗鲞鱼煮丝瓜,从屋后墙上摘得两个丝瓜,刨皮,切块,倒入已经炖煮烂熟的鲞鱼汤内,滚开后起锅上桌,吃时连鲞鱼丝瓜带汤水舀入饭碗,味道居然不错,一只菜就足以下饭。我在这个村子住了一段时间,发现还有人家用鲞鱼烧冬瓜汤,烧黄豆芽,烧百叶,等等,一律都是借助鲞鱼的咸鲜之味,煮一锅汤汁,给全家下饭。那是学大寨的年代,即使无锡郊县农村,村民物质生活也是相当贫乏。

江南人蒸鲞鱼是蒸出了各种花样的。料理咸鲞鱼的第一个环节,就是用清水浸泡,略微减去咸味,晒得很干的鲞鱼需要多泡一些时间。整条的黄鱼鲞和鳓鲞都可以清蒸,蒸法如日常做清蒸鱼一般,葱姜必不可少,少加点猪油,只是不需放盐了。也可以和其他食材一起蒸,如毛豆子、豆腐、百叶、肉茸松、鸡蛋等都可以装入蒸碗,用作垫底食材,然后在上面放几块咸鲞鱼,清蒸十来分钟,即可获得一碗鲜美可口的“鲞鱼蒸”了。袁枚先生认为,这种夏季美味,“三伏日食之绝妙”,他还特别说明:清蒸时间“以一炷香为度”。书圣王羲之久居浙东,经常吃黄鱼鲞,而且吃出了经验,吃了太多西瓜只要吃点黄鱼鲞就可以化解。他的这个经验记录在《杂帖五》中:“石首鲞,食之消瓜成水。”

一位熟识的作家朋友喜欢吃鲞鱼,不时会去超市买来鲜鳓鱼,自己腌制几天,然后蒸鸡蛋或蒸肉茸松,觉得鲜美难挡。他是苏州人。有一次,岳父岳母来吃饭,我弄到二三条霉香味的虾子鳓鲞,切了半条,搭一块小箱豆腐,加了点毛豆子,蒸出一碗鲞鱼蒸豆腐毛豆子,那种略带臭味的鲜香,一下子让岳母重温少年时的家乡味。她是嘉兴人。临走,二老带了两条鳓鲞回家。

电商平台某宝上有不少卖鲞鱼的商家,以浙江、福建和山东为主。我一般会买宁波店家的鳓鲞,宁德店家的黄鱼鲞,稍后准备试试山东店家鳓鲞,因为考古发现中国人捕食鳓鱼已经有5000多年历史,而那个被发掘并出土鳓鱼骨头和鳞片的新石器时代遗址,就在山东胶州三里河,往东不远就是胶州湾。