●龙,是华夏文明中最重要的图腾。

●无锡是中国吴文化的发祥地之一,无锡人对龙文化可谓是情有独钟。

●无锡龙文化的地标,首先让人想到的便是被称为龙山的惠山与龙光塔。

●无锡大先生顾恺之,当属中国画龙第一人。

●对每一个炎黄子孙来说,龙的形象是一种符号、一种精神、一种血肉相连的情感。

1

甲辰已至,甲为木,辰为龙,木为青色在东方,所以2024年又被称为青龙年。2月4日立春后出生的小宝宝就属龙了。龙,是华夏文明中最重要的图腾,龙图腾源头甚古。考古学家在辽宁的阜新查海居民点发现了红褐色的石头组合起来的摆石龙,这条龙有头、尾和四肢,已经比较完整。它并不是最早的龙,这可以证明中国龙文化至少已经有了8000年的历史。6000年前河南濮阳西水坡的蚌壳摆塑龙,是和虎图腾同时出现的;在内蒙古赤峰三星他拉出土了不止一个5000年前的红山文化玉龙;在3000年前的甲骨文中,有不少“龙”字,是象形文字蛇的头上长了角;在2000年前的汉代画像石中,也有许多龙的形象。

《说文解字》认为:“龙,麟虫之长,能幽能明,能巨能细,能短能长,春分而登天,秋分而潜渊。”中国人对于龙的钟情到了无以复加的境地。古老而神秘的《周易》六十四卦第一卦便是乾卦,卦象是天,就是宇宙。在乾卦的解读中,龙用得最多,潜龙勿用、见龙在田、飞龙在天、亢龙有悔等等。舞龙灯、祭龙王、赛龙舟、“二月二,龙抬头”等民俗节日、日常生活与龙息息相关。我们形容好女婿叫乘龙快婿,形容地势险要叫龙盘虎踞,形容精力充沛叫生龙活虎,形容吉祥喜庆叫龙凤呈祥,形容昂扬进取叫龙马精神。龙的形象深入中国社会各个角落,龙文化说波及中华文化各个层面。

其实,龙在早期确实算不上狠角色。在上古祭祀中,龙从不是祭祀对象。据施爱东的《中国龙的发明》,龙最初只是仙人坐骑,只相当于今兰博基尼、法拉利之类豪车,彰显神仙的等级而已。《韩非子》称:“夫龙之为虫也,可扰狎而骑也。”《史记》也称:“天用莫如龙,地用莫如马。” 直到宋代雍熙四年(987年),龙才第一次被正式列为受祭者。有方家研究,从历代帝王专用车——玉辂上,可见龙的位置渐升。隋代仅2个龙纹,占所有动物纹比例的10%,四灵(青龙、白虎、朱雀、玄武)基本均衡,却有10个凤纹;可到了明代,龙纹增至324个;到了清代,龙纹又增加到386个,占全部动物纹的93%,凤纹则降为0。

2

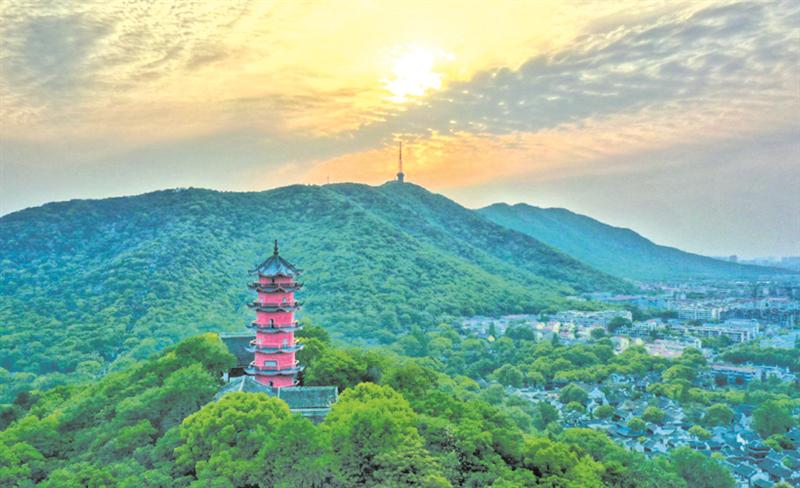

吴越地区的先民是尚龙的部落,从距今5000—4000年前的太湖流域良渚文化地区出土的一些玉器上,人们就已发现了与殷商龙纹十分相似的“龙首”形雕饰。无锡是中国吴文化的发祥地之一,无锡人对龙文化可谓是情有独钟。“天浮一鼋出,山挟万龙趋。”这是明代无锡状元孙继皋对龙与无锡的传神写照。龙山龙水养育无锡人民,说起无锡龙文化的地标,首先让人想到的便是被称为龙山的惠山与龙光塔。

惠山有九峰,由头茅峰、二茅峰和南山组合而成。它是天目山的支脉,从东南蜿蜒而来,犹如九条形象逼真的苍龙,所以惠山被称为龙山,又名九龙山。北宋著名文学家苏轼就有惠山诗曰:“石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天。”南宋著名诗人杨万里更有一诗,诗名就叫作《潘葑回望惠山真如龙形》,诗中写道:“惠山分明龙样活,玉脊琼腰百千折。”这些诗句都将龙山胜景比作为蜿蜒翻动的苍龙。

龙光塔曾是老无锡城厢的天际线,是无锡城市的文化地标,它的传说几乎家喻户晓。自从公元1223年无锡出了第一个状元蒋重珍后,数百年间再也没人考中状元。明正德年间,苏州状元顾鼎臣来游锡山,认为无锡不出状元是“龙不角耳”,意思是说,惠山像一条龙,锡山像龙头,龙头上没角,就出不了状元。嘉靖元年(1522),顾懋章、顾可学父子采信此议,建造石塔,邵宝有《锡山塔基》诗云:“东峰石塔对西峰,云来云起俯仰中。”但此后的数十年,无锡还是没出状元。此时又有人说“龙以角听,塔宜中空”,意思是说,石头垒出的石塔是实心的,而龙要听,塔要建成中空的。于是,邑人又于万历二年(1574)再建七层八角楼阁式砖塔。万历四年(1576),常州知府施观民题名为龙光塔,无锡书画家王问书额。没想到,塔建成的同年,无锡人孙继皋果然高中状元,此后,无锡又出了三个状元,由此,龙光塔便成了无锡文风昌盛的象征。

3

“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”。无锡自古梵音相闻,丛林相望,法脉相续。惠山、锡山宛如一条长龙,龙头建有龙光寺,相传可追溯到元末,如今已成为文殊的道场;龙身建有龙海寺,建于民国;龙尾建有龙泉寺,据传建于晋代。最有传奇色彩的莫过于 嶂山上的龙寺,原名成性寺,传说千年以来有两位皇帝避难于此,一是宋高宗赵构,一是明建文帝朱允炆,后来改名“龙寺”大约与此有关。在与 嶂山山脉相连的雪浪山上,也有神秘的龙迹:八德龙潭、八德龙井。

有山有龙,人杰地也灵。惠山素有“胜地名泉”之誉,又有九龙十三泉之美誉。九龙实为石螭首 (俗称龙头),即九个泉池上方吐水的石雕龙头,其中人们把二泉下池的龙头列为第一。十三泉中以“龙”命名的泉水也有多处,主要的有龙眼泉、双龙泉、龙缝泉、龙腰泉等。龙眼泉在原来惠山寺大同殿的废址上,今昭忠祠二门前,始凿于梁大同初年(公元535年左右),故又名大同井,这是惠山最早的一处泉眼,比天下第二泉还早凿两百多年。双龙泉在惠山华孝子祠鼋池内,池壁装有两个石螭首,一吐一纳,二泉水由此流入金莲池、日月池、香积池、镜池,直流到惠山浜的龙头下。龙缝泉在惠山碧山吟社西北石壁间,即今“塔影”牌坊下,凿于宋代,宋代杨无为曾书“龙渊”两字刻于石壁。明代无锡冯夔隐居泉旁,自号龙泉居士,筑有龙泉精舍。当时俞宪有诗写道:“龙罅吐清泠,谁穿龙缝成,小池风雨夜,真有饮龙声。”

4

其实龙文化的代表在无锡还有很多。无锡博物院中藏有战国龙凤纹玉佩、汉蟠螭纹白玉佩饰、南宋白玉镂雕龙纹竹节缘饰片等龙形文物;鸿山遗址博物馆更有战国双龙管型玉佩、战国龙形玉璜、战国出郭龙纹壁形玉佩、战国龙凤玉璜等大量战国龙文化文物。无锡著名风景区太湖中的龙头渚,如一条游龙,直伸湖中而去,其山脉形状,有龙头、龙舌、龙睛、龙颈、龙背、龙爪,龙形皆备,形态逼真,在龙头渚上又曾建造龙门、龙吟桥、望龙亭、龙亭、龙嬉滩、龙颈亭等。紫砂发源地宜兴,从明代开始的紫砂制作中,便建有烧制紫砂的龙窑。利用村中山坡的天然地势而建,头朝下,尾朝上,随着坡度绵延,鳞次栉比,恰似一条卧伏的黄龙,由此得名龙窑。创烧于明代,延烧至今的前墅龙窑,便是活着的古龙窑。无锡民俗中,每逢节庆还有赛龙舟、闹龙灯,演龙舞等,尤其是玉祁礼社的龙舞,至今已有500多年历史,闻名遐迩,成为省级“非遗”。

神话传说里龙能行云布雨、能大能小、能升能隐,大则兴云吐雾,小则隐介藏形,升则飞腾于太空之间,隐则潜伏于波涛之内。最能画龙的当属无锡大画家顾恺之。他的《洛神赋图》原作已失,有宋人摹本传世至今,画面上洛神端坐于云车之上,云车之前有六龙并驾齐驱,另有一龙,从水中跃起,奋爪升腾,颇有气势。无锡大先生顾恺之,当属中国画龙第一人。

5

龙是中华民族的图腾,具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量。对每一个炎黄子孙来说,龙的形象是一种符号、一种精神、一种血肉相连的情感。上下几千年,龙文化已经渗透到了中国社会和我们生活的各个方面,早已成为一种民族文化的凝聚和积淀,是五千年来中华民族自强不息、奋斗进取的精神血脉。“龙的子孙”“龙的传人”这些称谓,常令我们奋发、自豪。

龙年春节,祝福大家:龙凤呈祥、龙腾虎啸、生龙活虎、龙马精神、鱼跃龙门,飞龙在天,甲辰大吉祥!