刚刚结束的2024年电影清明档,日本动画大师宫崎骏新片《你想活出怎样的人生》收获高光。这部动画片于4月3日上映,很快成为中国影史上首部连续两天单日票房破亿的日本电影,并最终夺得清明档票房第一。目前,该片累计票房已超越了20多年前的《千与千寻》,成为在中国内地市场创下最高票房的宫崎骏作品。

然而,尽管无数观众走进影院观影,但不少人都说,看了个寂寞。社交媒体上,众多网友笑称,这是一部“有门槛”的动画片,“我看不懂,但我大受震撼”,这样的评价让更多还没走进电影院的影迷“不明觉厉”。

“事实上,作为宫崎骏导演生涯的第12部长片动画电影,《你想活出怎样的人生》可以说是一部非常典型的宫崎骏作品。但与他之前作品相比,该片稍显隐晦的剧情充满了复杂的隐喻。如果要解开其中的谜底,那就绕不开电影的同名小说《你想活出怎样的人生》。”日前,新经典文化编辑心谨告诉记者。

一部让宫崎骏从10岁读到80岁的经典

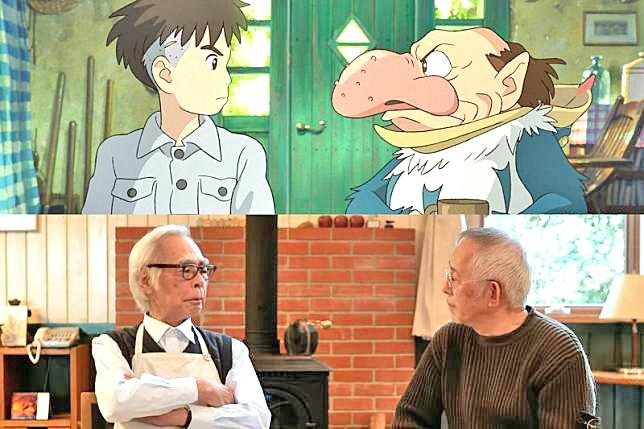

影片中,满目疮痍的世界、苦闷迷茫的少年、亦敌亦友的苍鹭,都有宫崎骏的留白,暗藏着他的独家记忆。在心谨看来,小说《你想活出怎样的人生》,或许能成为解开宫崎骏这部“半自传”新片之谜的钥匙。

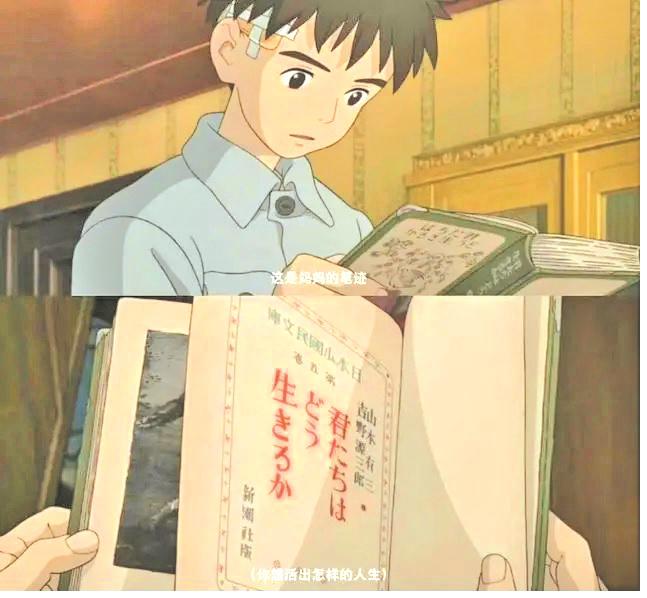

“作为日本思想家、作家吉野源三郎的代表作,小说《你想活出怎样的人生》内容隽永深刻,被收入了日本学校的教材。电影里,这本书也是推动故事发展的一个重要道具,它是主角真人逝去的母亲留给他的礼物,当真人流泪翻开此书,通向异世界的入口也悄然打开。正是这本书,引领着真人踏上了寻找母亲、寻找真正自我的旅程。”

书中的故事缘起于一个雨天,14岁少年本田润一跟舅舅在繁华街区的楼顶,看着人来人往,内心忽然一动。他想到在自己看不见的地方也有许多人生活着,人类正如茫茫大海中的水分子,他只是其中之一。他进而开始思考,为什么学校里家境不好的同学总受欺负?为什么不服从高年级学长制定的无理规则便要被排挤?舅舅告诉他,这些只是现阶段的困扰,而诸如贫富、歧视、欺凌、勇气等等问题,他在将来的人生中还会反复遇到。为此,舅舅特意为他准备了一个神奇的笔记本,随后,一些奇妙的事情,在本田润一身上陆续发生了……

“电影的架构似乎也与小说遥相呼应:一样是少年主人公(真人/本田润一),一样失去至亲(母亲/父亲),一样是在一位导师的陪伴下(苍鹭/舅舅),踏上重新认识世界的旅程。”心谨介绍,宫崎骏曾回忆自己曾在10岁时第一次读到教材里有关这本书的节选,深受触动,不久之后,又偶然在家附近旧书店再次看到并买下。

从10岁到80岁,宫崎骏始终对这本书念念不忘,在多个场合谈到这本书带给他的感动和共鸣:“《你想活出怎样的人生》传达给读者这样的信念:无论时代如何困难、残酷,都要活得像一个真正的人。”“直到现在,我还清楚地记得初次翻开《你想活出怎样的人生》时的感受,心中毫无缘由地涌起一股怀念之情。”“尽管感到时代正走向颓败,吉野源三郎先生却仍然以一种‘少年们啊’的语调,写出了《你想活出怎样的人生》。”

一种永远心怀勇气认真活下去的信念

小说《你想活出怎样的人生》,曾力压川端康成、太宰治等名家作品,获评“日本读者百年选书”第2名。它也是每年的日本开学季、毕业季,长辈送给学生的热门礼物,这种礼赠,甚至在日本成为一种文化现象。

2017年,宫崎骏宣布复出,并公布新电影将采用“你想活出怎样的人生”这个名字。他再次强调本书影响了他的人生角度,还说“讲述这本书,对主人公而言具有很重要的意义”。他希望把新电影送给孙子当作礼物。

然而公布片名时,一些业界同仁就直接吐槽“太老土了”。就连老搭档铃木敏夫也迟疑过:“在片名中把‘你想活出怎样的人生’这个问题抛给观众,真的合适吗?”但宫崎骏却力排众议,坚持了自己的想法。

“吉野源三郎写道:‘(我们要)寄希望于少男少女,尽可能保护他们免受残酷时局的恶劣影响。’为此,他创作了这部小说。几十年后,宫崎骏则说:‘向孩子们传达这个世界是值得活下去的,是我工作的根基。’面对复杂的世界,两位艺术家跨越时空,实现了心灵相通。”心谨表示,后来铃木敏夫都感慨,片名选得非常合适,“随着制作不断推进,我回过神来才发现,我们已经身处一个大家都渴望知道该如何活下去的时代。”

从小学时初读《你想活出怎样的人生》,到用它给电影命名,再到将它作为影片的重要道具……显而易见,宫崎骏对这部小说心怀偏爱。他还将这种偏爱分享给身边人,特地把这本书带到吉卜力工作室,建议年轻的制作团队阅读。他说:“这本书传达出这样的信念,无论时代如何困难、残酷,都要心怀勇气,认真活下去,要活得像一个真正的人。”于是,在电影《你想活出怎样的人生》中,童真和魔法隐去,世界不再掩饰它的恶意,忧郁的少年怯怯登场。耐人寻味的是,身为电影主人公的这个少年,宫崎骏给他的名字,恰恰就叫“真人”。 (重庆日报)