每到周末,杭州有一群平均年龄70多岁的“教授级”写生爱好者带着画板和画笔走进浙江美术馆,为来往游客免费画肖像画。

最近,这个“老年写生团”火上了热搜,慕名而来的“粉丝”越来越多,他们专注和热爱的样子也感染到了大家。有网友感叹:“永远青春,真好!”

衰老不会遗漏任何人,如何在老去的漫长时光里找寻快乐,这支老年写生团给出了自己的答案。

始料未及,老年写生团火了

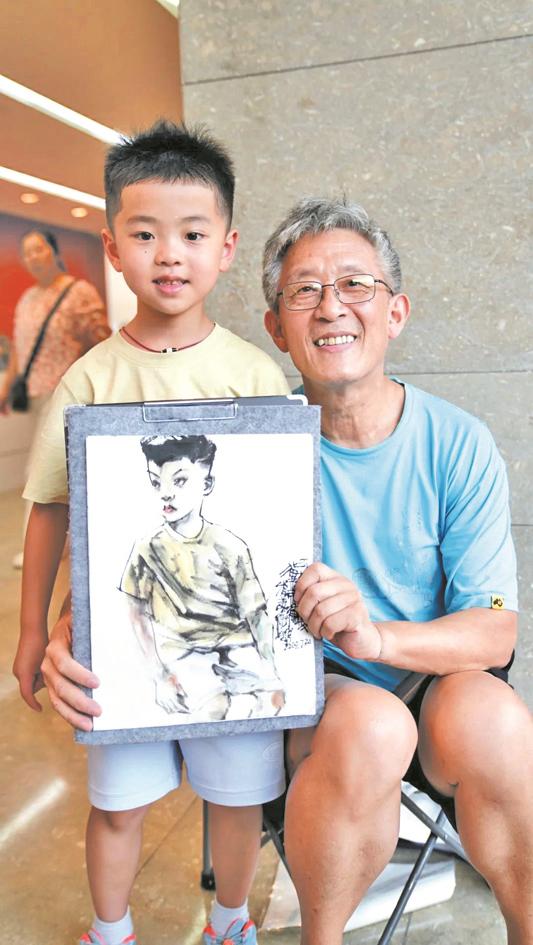

“这个爷爷给我画很好看,我想回去放在我的书桌上。”

7月28日上午,记者走进浙江美术馆时,一名女孩正拿着一幅刚刚画好的素描画像,让妈妈用手机为她拍照。

“之前就在网上看到过这个老年写生团,带孩子来看展,没想到偶遇到了。”陈女士忍不住感叹,美术馆里,这么多老教授聚在一起画画,这氛围太好了。

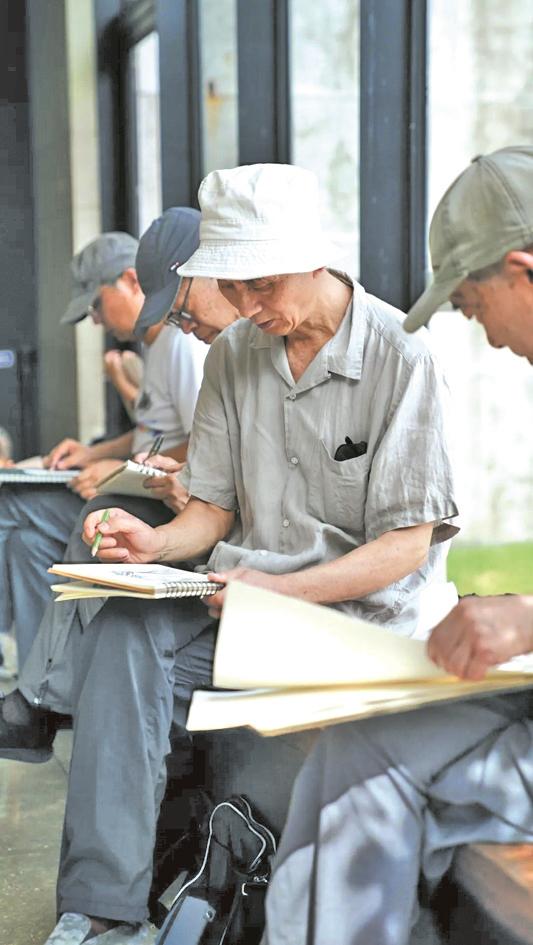

在人来人往的浙江美术馆一隅,聚拢着一大群游客,人群中五六位头发已花白的画手正给几位小朋友画着肖像。

“我们这个团体就叫‘西湖人物写生’,已经成立11年了。”74岁的潘孝忠,是这支“天团”的发起人,毕业于国美版画系的他,师从赵延年、赵宗藻先生,退休前是浙江科技出版社的美编主任。

“退休后在家没事做,就还是想画画。当时我是美术家协会的。2013年的时候,我在想怎么提高成员们的人物画像水平,就带上了老年大学的一些人,组织了写生活动,没想到大家能坚持到现在,成员也越来越多。”谈起初衷,潘老师有些感慨。2013年,他开始组织身边十几名画画爱好者一起写生,这一画就是十几年。

“最近明显感觉到人多了,27日下午这里就围满了人。”潘孝忠指着美术馆的一处休息区说,他们火上热搜后,很多游客慕名而来,这让他有些始料未及,但也打心底感到开心。

“饭都没来得及吃,早上带过来的饭,晚上又带回去了。”潘孝忠笑着说,一旦专注于画画,就很容易忘记时间,忘了吃饭也是常事。

有人自发加入,写生团正在不断壮大

这个老年画画组织,最初的成员只有十多个人,有的有基础,有的零基础,每周末到西湖芳华亭,平湖秋月,运河边去画,“只要你想被画就坐下来,之后这个画也可以拿走。我们是纯公益的。”

画了几年后,浙江图书馆,自然博物馆,浙江美术馆也成了他们的据点,“毕竟户外夏天热冬天冷,对于我们这些年纪大的来说,如果能在室内画画那肯定是好得多了,而且这里找模特也很方便,因为大家都是懂美术爱美术的人,也都很时尚,我们是有共鸣的,来了美术馆之后,模特素质高了许多。我估计我们团队到现在画过的模特有两万人了!”

潘孝忠告诉记者,当初创立写生团是想通过大家互相探讨学习获得提高,但十几年下来,这个小团队已经发展到260余人的大队伍,大家都因为爱好画画聚在了一起,其中还有许多美院老师和大学教授,是货真价实的“卧虎藏龙”。潘老师也直呼想不到,“因为我们这是无门槛的,只要你想画就可以一起画,也不要求你每次都来,零基础也可以,有的队员呼朋唤友,还有的模特被画之后也产生了兴趣,所以我们的成员就越来越多。我发现很多人都是以前就对画画有兴趣,工作以后却没机会画,现在来‘追梦’的。”

对于画画的定位,大家从来都是“开心第一,提高第二”,不管团队成员画得怎么样,大家从来都是鼓励,“你愿意学就多看看老师们画,互相探讨学习,只要坚持就一定能提高,大家应该都是喜欢我们这儿的氛围才留下来的。”

这些老画家们,每周末早上九点多就到馆里开始画,除了吃午饭以外一直画到闭馆,两个整天下来,换作是年轻人也会喊累,更别说杭州现在是天天38℃的高温。“有人说我们是老画痴,又不挣钱又这么累,我想说我们喜欢画画,所以不会累。很多学美术的过来看了都夸我们,说要以我们为榜样一直坚持下去。有一次一个美院学生过来看到我们有感而发,直接和我们对画,你说这样的互动多好呀!”

“基本都是一张接着一张地画,刚画好一张,下一位模特就已经坐下。”78岁的王幼文也是老年写生团的一员,他前天一共画了9张,“好多都是在网上看到我们,特意过来偶遇的。最近还多了不少画画的新面孔,大家都因为爱好来到这里。”

观众中,有的想留下一张肖像画,有的还自发加入他们的写生队伍,这里面既有专业画手、准备艺考的高中生,也有在杭州打拼但有着绘画梦想的普通人。

“大概半个月前,我在美术馆看展,无意中看到了这群写生的老人家,就很想加入他们。”50多岁的老唐来自河南,现在杭州做水电工,平时很喜欢画画。

这是老唐第二次过来写生,他觉得在这里画画心里没什么压力,氛围很轻松,一边画一边还可以和这些老师交流学习,提高自己的绘画水平。“平时工作比较单调,有了画画这个爱好,也是生活中的一个乐趣。”

他们用“众乐乐”

打开另一种老年生活

每画完一张画,吴兆立都会和“模特”合影留念,并把画送给他们。

吴兆立今年90岁,团友都喊他“老老吴”。作为团队里年纪最长的人,老吴却是画画最快的,不到五分钟就可以画完一张画,而且一张接着一张不带停的,团里许多人都佩服他,“这样的毅力和精神头一点也不像90岁的人。”

“别人说我的画是‘炒青菜’,便宜,下锅快。”他笑着说,他的画比较粗线条,但胜在速度快,不到五分钟就可以画完一张,而且可以一张接着一张画,最多的一天,他画了70多张,相当高产。

老吴来头不小,他是老浙大化工系主任,研究能源石油方向,现在行业内许多人物都是他的学生。1956年他从浙大毕业后就在浙大教书一直到退休。80岁在老年大学才学的画画。“有了画画的爱好后,老年生活很充实,艺术上也有进步。”他说,其实给大家画画也是用自己的力量为社会服务,给大家送去一份快乐。

“我们就是为社会服务嘛,最重要的一点是,让世界看见我们中国人非常幸福,我们杭州非常幸福。”他开玩笑说:“其实我是为了不在家洗碗才‘逃’过来画画的。”

快乐,是这支老年写生团如今的宗旨。

“我觉得现在快乐是第一,提高才是第二。”他说,独乐乐不如众乐乐,比起一个人在家里画画,吸引越来越多爱好画画的老年人一起加入,有的甚至是从零基础学起,大家互相探讨学习,在提高中更能获得开心。

“大家能喜欢我们的画,这种被认可的感觉很好的,我们很开心。”潘孝忠说,画画也好,跳舞也好,有一件热爱的事物,这其实是一种生活态度。“静静地画画,大家互相切磋切磋,还能给社会带来一点贡献,这样的老年生活蛮有意义的。”

另一名团友王幼文,原是浙大理工科教授,属于“跨界”爱好者。他说,画画是从小的爱好,但读书工作忙起来后,就很少画了,直到退休后,又重新捡起了这个爱好。这一年,他已经画了几百张肖像画了。

“刚才有个小朋友在我身后说,素描也能画得这么好看,我也要好好学画画。”他觉得,尤其对于小朋友和年轻人来说,一幅画就像一颗种子,如果能够激起大家对美术的爱好,就是最有意义的事情。

王幼文说,在家里数着日子过,时间总会显得很漫长,有一份热爱并能一直坚持下去,其实很幸福:“画画已经是我生活的一部分了,我会一直画下去。”

(潮新闻 杭州日报)