| 游侠 文|

一、严重灾情震惊无锡上海

民国十八年(1929)7月16日,上海《申报》刊发一则报道《豫灾惨状之一斑》,记载了河南灾民的惨状:

一位五十岁男子,用土块支一砂锅煮食物,“乃树皮杂糠粃,一老妇倒卧地上,衣不遮体,气息奄奄”。

又一男子担两筐,“内卧赤体小儿两个……辗转筐内,吚呀求食”。其男子见人即呼,“愿以二十串钱卖此二子”,言之声泪俱下。

《十八年豫灾纪实·豫灾实况》真实记载了民国十八年陕县发生的惨事:“棉洼村老幼七口仰药毙命”“郭某无法谋生,竟于七月十五日全家仰药毙命。又有马姓者将七龄幼子、三龄幼女弃河中,夫妇悬梁自尽”……

所以,上海《申报》作者呼吁:灾民“盈千累万”“愿各慈善家诸大善士,速集钜资,前往拯救,则全活者当不能以数计也”!

其实,当时无锡、上海的慈善家们闻讯后,正在为赈灾奔忙。

二、“无岁不赈”的慈善家唐滋镇

民国时期,无锡纺织工业在全国独领风骚,原料棉花主要来自西部地区。豫西陕县、灵宝等地均为无锡优质供棉区,两地过从甚密。

但民国十八年大旱,庄稼绝收,死人众多,逃荒者成千上万,引起无锡各慈善机构的高度关注。一向热心慈善的唐滋镇、唐圻镇等带头捐款,领衔推动。

唐滋镇是唐圻镇的二哥,一直从商,发达后继承唐家行善积德的好传统,修渠灌溉,架桥修路,为家乡公益事捐资甚多。还经常参与各地赈灾善事。著名国学大师唐文治称赞他:“民国无岁不灾,君无岁不赈”。

1932年淞沪抗战,唐文治故乡太仓饱受日军战火蹂躏,百姓流离失所。唐文治为救灾到上海筹款不多,回无锡向唐滋镇求助。唐滋镇问他筹到多少?唐文治说:“大约一千元吧。”唐滋镇慷慨道:“我拿九千元,与老兄合成一万元。”唐文治立马感动得三揖以谢。

唐滋镇经常告诫子孙,积财不如积德。人世间贫苦人很多,我们要捐出多余钱财救济穷人。他明言:“生不做寿,死不开吊”。他60岁时把家人为他祝寿的钱财,捐出去恢复建设被战火毁掉的无锡名胜古迹。70岁时又把儿孙们给他的寿礼钱,捐到灾区。

河南陕县、灵宝、渑池等地百余万人为大灾所困,挣扎在死亡线上。唐滋镇闻讯立即主持无锡溥仁慈善会,与会友“通力合作,热心筹办赈务”,无锡红十字会及公济社等慈善组织也都筹措赈款,派施襄臣等人赶往灾区赈灾。

三、赈灾幕后“首倡者”唐圻镇

无锡溥仁慈善会成立时,唐滋镇的弟弟唐圻镇名列其中。他继承父亲唐子良的遗风,每逢腊月岁末,必微服密访贫苦人家,找个借口,赠送钱财,从不留名。

1930年陕州灾害极重,唐圻镇知道后彻夜不眠,筹划如何救济同胞。有时他半夜把兄弟们叫起来,痛哭流涕道:“天灾频仍,饥寒者触目皆是,我等节约日用,解衣推食,寸心方能稍安!”把兄弟们说得陪着落泪,起誓救灾,才罢。

他和无锡各慈善组织负责人商议救灾。他说:“我们虽然力量有限,但大家齐心协力多舍几碗粥,多捐些衣服,就能让灾民活下去。”

1936年至1937年,豫西陕县、灵宝、新安、临汝等地因再次遭灾,逃荒要饭灾民近20万人。渑池、密县、偃师、洛宁等地“饿毙者”及“因采集树叶跌毙或因争树皮斗伤而亡者”,达5000多人。卖妻卖儿女者众多,仅陕县、卢氏、渑池就“不计其数”。

消息传到无锡,当年陕州赈灾的倡导者之一唐圻镇身患重病,双目失明,卧床不起。但当他听说陕州又遭大灾,就急忙把儿子淞源叫来,催他“赶快去商量赈灾”。淞源劝他安心养病,“救灾的事会有人考虑。”谁知父亲生气了:“此灾不救,我不再吃药!”

淞源只好顺从父意,把兄弟子侄等叫到病床前。唐圻镇亲自动员,淞源带头捐款,大家一同捐献,共为陕县筹集5万元善款。随后,慈善组织派张子振、兰仲和等到陕州放急赈。事务办完返回无锡,向唐圻镇汇报,此时他已气息奄奄。但听到张子振说,陕县灾民已安排好,他竟露出一丝笑容:“幸闻陕县赈灾告成,我死也可闭眼了!”此后不久,即撒手人寰。

唐文治为唐圻镇撰写了墓志铭,由衷赞叹:“仁人之言,足以感天地而泣鬼神矣!”

《民国河南第十一督查公署督政报告》里记载:此次赈济陕县灾民37103人。

2014年前后,三门峡市文史专家刘全生、市慈善总会负责同志等,走访20余位健在老人,他们大都充满感激地回忆了当年无锡“大善人”给他们盛粥或发小米的情景,有的泣不成声。1922年出生的严自钧直言:“是无锡‘大善人’给的120多斤玉米,救活了我一家!”

四、赈灾前线“总指挥”施襄臣

施襄臣(1886—1936),字永成,无锡人。13岁从事金融工作,后任钱庄经理兼中国银行第一堆栈经理等职。他讲诚信、讲义气,有爱心,勇担当,公正无私,务实周到。他年年赈灾,救人无数,深得工商业界和慈善界信任,是无锡三善团的董事。

西部大灾,无锡各慈善团体在商议筹款物的同时,共推施襄臣去豫西主持赈务。

1929年6月的一天,施襄臣带着何维周、张润夫、沈雅卿、惠子刚等救灾团队从无锡匆匆出发,先到徐州。见豫西灾民逃荒至此的很多,施襄臣等便收拢饥民,办起粥厂,救济饥民。事毕,继续西行。7月初,进入河南灾区,灾情愈重。大路上成群结队都是饥民,田野里死寂沉沉。

施襄臣急忙安排何维周、张润夫等兵分两路,到陕县、渑池、灵宝等地开办粥厂赈济饥民。赈灾是极辛苦的。人马寨村退休教师关邦群听父亲讲过:

村里当时支起三口大锅,一锅能做100多碗饭,供灾民吃。后来,周边四五个村的百姓都来吃粥,无锡“大善人”就增加到七口大锅。一天,一个善人累得晕倒在地,两个同行赶紧把他扶到一边休息。他们怕麻烦群众,只在人马寨村庙墙边搭了个简易窝棚,晚上就住在那里。

7月20日,施襄臣一行赈灾至灵宝函谷关。灾情更加严重!

施襄臣一行立即在函谷关太初宫庙前设立粥厂,救济灾民。粥成,只见面色黧黑、瘦骨嶙峋的百姓或拿着钵碗,或提着小罐,扶老携友而来。男的光着上身、衣不遮体,女的穿着破烂、可怜兮兮。到处是呼儿唤女的哀号声,年老体弱及病人的求救声。

8月20日,河南省会与洛阳记者到陕州、灵宝灾区采访,恰遇施襄臣在函谷关粥厂忙乎,就抓拍了一张照片。后来,无锡著名画家诸健秋以此为据,创作了一幅《函关秋赈图》,国学大师唐文治等人还题了词。

谁曾想,记者的照片、画家的画以及由此编印的《施襄臣先生函关秋赈图题词集》,让无锡善人到陕县、灵宝赈灾的义举历经近百年风雨,得以传世、弘扬。

施襄臣等人的赈灾之举,受到无锡三善团的高度赞扬。但低调的他却从不言自己。相反,他在一篇《自记》中,充满感情地讲述了何维周、过智修等人到豫西赈灾的事迹:“表甥何维周,频年相随,跋涉于长途、烈日、风雨、冰雪以及兵戈、疫疠,饥渴、劳顿,一不之顾,而奋然为此艰苦之生活。”还记述了1930年夏季,过智修赈灾困于灵宝之事:“过君方在灵宝,未及行,夏五月遽病,将返郑州,未至,竟殁于洛阳”。施襄臣感叹道:“盖言其劳,则不及何甥与同事诸君;言施予,则均出诸大善长之所赐。”

五、陕州赈灾无锡义士群像

1929年,无锡三善团的唐滋镇、蔡文鑫、华文川、华堂、张仲涛、夏茂庠、兰衡、唐圻镇等纷纷慷慨解囊。首批跟随施襄臣来陕州赈灾的爱心义士有何维周、张润夫、沈雅卿、惠子刚等。

1930年元旦过后,过智修和何维周、沈雅卿、耿衡甫、潘靖宇等,从无锡辗转来到陕县、灵宝等地赈灾。无锡实业家、慈善家华尧辉也派过子怡、华博臣、李世德等到陕州调查灾情。

1931年正月,施襄臣受无锡三善团重托,冒着寒冷,带着惠子刚第二次来到豫西了解、核实灾情。发现仅陕县七区17万人,就有5万多人极度困难,县长张简生日夜忧心,敦请无锡大慈善家立即散发春赈。

但施襄臣感觉,灾民众多,仅春赈不足以救人,粥厂需办至麦熟。他急电无锡,要求尽快筹来赈款和粮米。无锡三善团迅速行动,华尧辉第一个从上海汇来大洋一万元,在关键时刻发挥重大作用。其他实业家也都汇来善款或运来粮食。

施襄臣等先给陕县南关粥厂增加小米190包(每包190斤),把停办的粥厂办起来。而后拿出1.5万元购买小米,在观音堂镇、会兴镇、张茅镇、菜园镇分设粥厂,使3万余灾民就近食粥。对其余2万多灾民发放赈粮。对死后无力掩埋的人家,购买棺木,使死者入土为安。为防疫病传播,张润夫采购大量药品发给灾民。

在灵宝赈灾也是如此。民国《灵宝志》记载一首《救荒歌》写道:“我灵民,痛堪伤,可怜连年兵匪荒。”“沈雅卿、施襄臣,监督粥场甚殷勤。张润夫、惠子刚,办理赈务世无双。”“灵宝民,沐大恩,老少叩首把香焚。再造之德何以报,惟祝慈善万万春!”

六、资助修复陕州召公祠堂

一天,施襄臣等慕名想到陕州召公祠堂祭拜召公,到了却发现庙宇尽毁,一派狼藉。原来,中原大战逢天气奇寒,庙宇被官兵所拆,用于取暖煮饭。

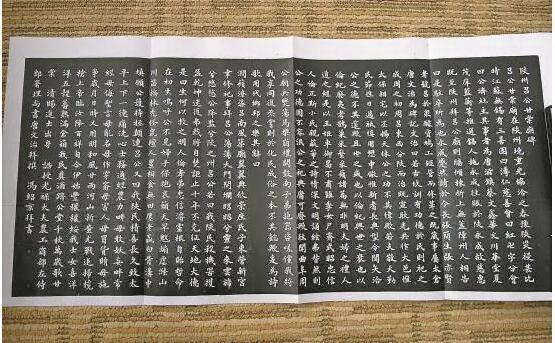

3月12日,陕县县长张简生约施襄臣见面。施襄臣提出重修召公祠堂的建议,得到张简生支持。于是,陕州与无锡有识之士筹集资金,因陋就简,修复了召公祠堂。事毕,施襄臣请唐文治为《陕州召公甘棠庙碑》撰写碑文。碑文记叙了无锡三善团派施襄臣等人到陕州赈灾及修复召公祠之事,歌颂召公敬德保民思想,谴责军阀混战、民不聊生,期盼世间太平、人民安居乐业。

谁也不曾想,这块碑历经几十年,辗转多处,黯于角落,却在2012年2月被三门峡文史学者姚学谋读懂,甘棠苑经理吴启民发起,《三门峡日报》和无锡《江南晚报》积极策应,从此开启了三门峡、无锡两市间的热络交往,纵跨两个世纪、断线84年的生死大爱故事,很快得以传播,友好交往密切,传承、弘扬至今。

2024年3月,无锡市慈善总会派人到三门峡,为即将落成的无锡慈善博物馆征集重要资料,请求复刻“陕州召公甘棠庙碑”。4月26日,在三门峡市慈善总会及各部门的支持下,重新复刻的“陕州召公甘棠庙碑”捐赠无锡。5月27日,无锡慈善博物馆正式开馆,全国人大常委会原副委员长华建敏出席仪式。在二楼展区,他驻足“陕州召公甘棠庙碑”,认真听看,若有所思。陕州赈灾的生死大爱故事,通过布展及声、光、电等现代手段,必将直观地传播到海内外!

过毓如,因父亲过智修到河南赈灾英年早逝,而一生探寻两市间的生死大爱故事;施襄臣、何维周、张润夫,唐滋镇、唐圻镇、张仲涛、华尧辉……将永远铭记在河南、陕州人民的心中!