| 都大明 文|

1

无锡人都很欢喜吃面,吃面也很在行,舌尖可以敏锐感受到面中细微的差别,自己家里也多会经常弄碗面吃吃,柔韧的面条,道地的面汤,以及随意搭配的丰富浇头,可以说无锡人的生活中,四季三餐少不了一碗面。

近日无锡人的一碗面在锡式特色面店评审活动中又成为热点,继2012年评出无锡最受欢迎的十家阳春面名店,时隔12年又评出了24家无锡面店,网络报刊上更时有美文议论无锡的面:“在几乎吃遍江南所有出名的面条之后,我却发现了一个问题:在诸多城市中,无锡面条的美味,拥有面馆的数量,吃面客人消费的热情,以及媒体对本土面条和面馆的传播,无锡都是可以排在前列的,但却独缺了一二碗堪称无锡美食地标的面。”

于是,无锡老式面被推入榜单。老式面是无锡原创的特色面,上世纪初,随着无锡铁路开通,通运路上的雅乐春面饭店,福禄寿面馆运用无锡传统制作方法,创新出了什锦汤烩面,取名老式面,它菜点结合,丰俭随意,荤素融汇,个性独特,简餐主食皆可,适用度广,故颇受欢迎,一炮打响。

老式面代表性传承人是王德祥老师傅,他1939年进雅乐春面饭店,得什锦汤烩面真传,此后几十年间持续研试,老式面日渐完善,在菜馆中逐步推广,以四时新、江南菜馆为最佳。上世纪80年代中期,老式面也在江南酒家受到中外宾客的广泛赞誉,著名美食家、中国文联副主席陆文夫先生1986年品尝王德祥老师傅制作的老式面后,当场题词,赠予老式面“江南美食”的美誉,从此,老式面在江南乃至中华面食界脱颖而出,名闻遐迩。

2

2014年老式面传人王德祥于艾迪花园酒店收徒传承,并使无锡老式面更加系列化,更显特色,也成为市民喜庆宴席、商务宴席上的主食之一,深得食客青睐,还进入了非物质文化遗产名录。老式面作为江苏十碗面中无锡面的代表,曾被评为全国文旅最具影响的点心之一,也被侨联推荐为中外重点非遗交流项目晋京展示。2023年老式面顺利通过评审,进入省级非遗名录。

目前在江苏进入省级非遗名录的十余碗面中,无锡唯有老式面,然而现在要把老式面作为代表无锡的地标面,总感觉到还不是最恰当,这倒并不是不多见于宣传的缘故。老式面如放在苏州以外江苏其他11个城市,恐怕都可以担当得起地标性招牌面;然而在江南面食最集中的代表城市之一无锡,老式面虽然颇具气质,可在锡城人们特别热爱的日常大众面食消费中占比还较低,普及度也不算高,这在具有理性节俭消费传统且直接延续至当下新节俭主义的无锡人应该不足为奇。因为老式面就是无锡面食中一碗响当当的特色面,可以是无锡面的代表之一,但不是唯一,因为无锡老百姓心中比老式面更亲近的面实际上还是有的,那就是一碗阳春面。

3

阳春面,又称光面。因“清汤光面”不好听、不吉利,便从古乐《阳春白雪》里借用“阳春”二字得名。又因无锡乃至江南地区以三月和十月为阳春(江南民间习惯称农历三月为阳春三月,十月为小阳春),以前此面每年自十月至来春三月持续热销,每碗售价十文,市井隐语以十谓阳春,故称阳春面。

无锡的阳春面至少已有160多年的历史,影响辐射到全江南,当时数拱北楼面馆的阳春面最具声望,还有一个很有名的典故,就是杨乃武冤案昭雪后回家途中来拱北楼吃面一事,流传至今,可谓家喻户晓。

杨乃武“乘船途经无锡,泊于拱北楼附近河中,上岸到拱北楼买了一碗光面充饥。进餐时,适有一位熟悉杨乃武的无锡文人发现了上前招呼,并询问杨今后的打算。杨回答:‘杨某虽获朝廷恩典,得以平反昭雪,但功名(杨曾中举人)被开革,已属一介平民,今后当如这碗光面一样,阳春白雪洁身自好,再不愧对天下读书人!’由于杨乃武曾以阳春白雪比喻光面,所以江南一带吃面客人把光面都叫作‘阳春面’。”阳春面,由此互相传颂。

4

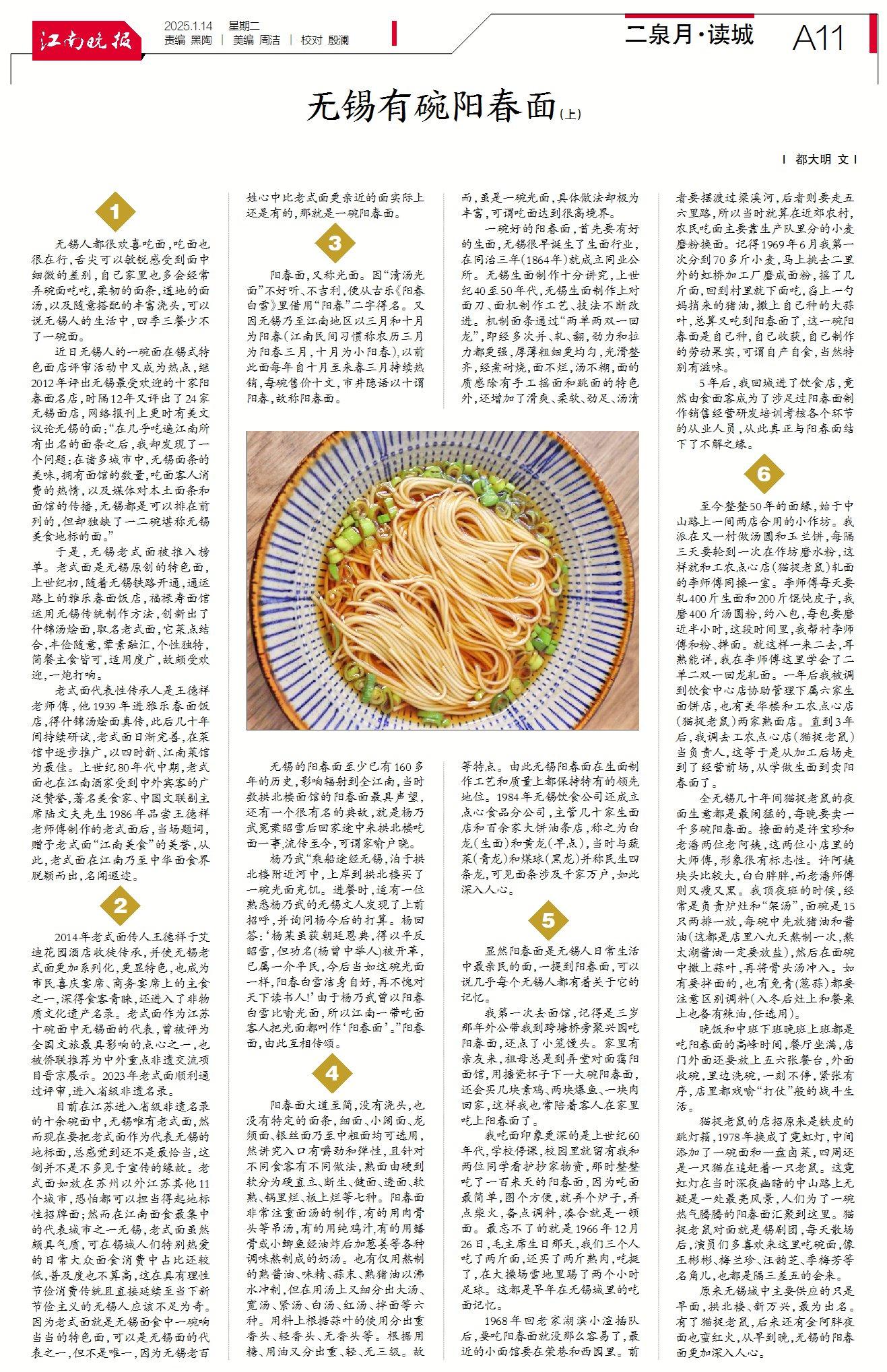

阳春面大道至简,没有浇头,也没有特定的面条,细面、小阔面、龙须面、银丝面乃至中粗面均可选用,然讲究入口有嚼劲和弹性,且针对不同食客有不同做法,熟面由硬到软分为硬直立、断生、健面、透面、软熟、锅里烂、板上烂等七种。阳春面非常注重面汤的制作,有的用肉骨头等吊汤,有的用纯鸡汁,有的用鳝骨或小鲫鱼经油炸后加葱姜等各种调味熬制成的奶汤。也有仅用熬制的熟酱油、味精、蒜末、熟猪油以沸水冲制,但在用汤上又细分出大汤、宽汤、紧汤、白汤、红汤、拌面等六种。用料上根据蒜叶的使用分出重香头、轻香头、无香头等。根据用糖、用油又分出重、轻、无三级。故而,虽是一碗光面,具体做法却极为丰富,可谓吃面达到很高境界。

一碗好的阳春面,首先要有好的生面,无锡很早诞生了生面行业,在同治三年(1864年)就成立同业公所。无锡生面制作十分讲究,上世纪40至50年代,无锡生面制作上对面刀、面机制作工艺、技法不断改进。机制面条通过“两单两双一回龙”,即经多次并、轧、翻,劲力和拉力都更强,厚薄粗细更均匀,光滑整齐,经煮耐烧,面不烂,汤不糊,面的质感除有手工摇面和跳面的特色外,还增加了滑爽、柔软、劲足、汤清等特点。由此无锡阳春面在生面制作工艺和质量上都保持特有的领先地位。1984年无锡饮食公司还成立点心食品分公司,主管几十家生面店和百余家大饼油条店,称之为白龙(生面)和黄龙(早点),当时与蔬菜(青龙)和煤球(黑龙)并称民生四条龙,可见面条涉及千家万户,如此深入人心。

5

显然阳春面是无锡人日常生活中最亲民的面,一提到阳春面,可以说几乎每个无锡人都有着关于它的记忆。

我第一次去面馆,记得是三岁那年外公带我到跨塘桥旁聚兴园吃阳春面,还点了小笼馒头。家里有亲友来,祖母总是到弄堂对面霭阳面馆,用搪瓷杯子下一大碗阳春面,还会买几块素鸡、两块爆鱼、一块肉回家,这样我也常陪着客人在家里吃上阳春面了。

我吃面印象更深的是上世纪60年代,学校停课,校园里就留有我和两位同学看护抄家物资,那时整整吃了一百来天的阳春面,因为吃面最简单,图个方便,就弄个炉子,弄点柴火,备点调料,凑合就是一顿面。最忘不了的就是1966年12月26日,毛主席生日那天,我们三个人吃了两斤面,还买了两斤熟肉,吃挺了,在大操场雪地里踢了两个小时足球。这都是早年在无锡城里的吃面记忆。

1968年回老家湖滨小渲插队后,要吃阳春面就没那么容易了,最近的小面馆要在荣巷和西园里。前者要摆渡过梁溪河,后者则要走五六里路,所以当时就算在近郊农村,农民吃面主要靠生产队里分的小麦磨粉换面。记得1969年6月我第一次分到70多斤小麦,马上挑去二里外的虹桥加工厂磨成面粉,摇了几斤面,回到村里就下面吃,舀上一勺妈捎来的猪油,撒上自己种的大蒜叶,总算又吃到阳春面了,这一碗阳春面是自己种,自己收获,自己制作的劳动果实,可谓自产自食,当然特别有滋味。

5年后,我回城进了饮食店,竟然由食面客成为了涉足过阳春面制作销售经营研发培训考核各个环节的从业人员,从此真正与阳春面结下了不解之缘。

6

至今整整50年的面缘,始于中山路上一间两店合用的小作坊。我派在又一村做汤圆和玉兰饼,每隔三天要轮到一次在作坊磨水粉,这样就和工农点心店(猫捉老鼠)轧面的李师傅同操一室。李师傅每天要轧400斤生面和200斤馄饨皮子,我磨400斤汤圆粉,约八包,每包要磨近半小时,这段时间里,我帮衬李师傅和粉、掸面。就这样一来二去,耳熟能详,我在李师傅这里学会了二单二双一回龙轧面。一年后我被调到饮食中心店协助管理下属六家生面饼店,也有美华楼和工农点心店(猫捉老鼠)两家熟面店。直到3年后,我调去工农点心店(猫捉老鼠)当负责人,这等于是从加工后场走到了经营前场,从学做生面到卖阳春面了。

全无锡几十年间猫捉老鼠的夜面生意都是最闹猛的,每晚要卖一千多碗阳春面。撩面的是许宝珍和老潘两位老阿姨,这两位小店里的大师傅,形象很有标志性。许阿姨块头比较大,白白胖胖,而老潘师傅则又瘦又黑。我顶夜班的时候,经常是负责炉灶和“架汤”,面碗是15只两排一放,每碗中先放猪油和酱油(这都是店里八九天熬制一次,熬太湖酱油一定要放盐),然后在面碗中撒上蒜叶,再将骨头汤冲入。如有要拌面的,也有免青(葱蒜)都要注意区别调料(入冬后灶上和餐桌上也备有辣油,任选用)。

晚饭和中班下班晚班上班都是吃阳春面的高峰时间,餐厅坐满,店门外面还要放上五六张餐台,外面收碗,里边洗碗,一刻不停,紧张有序,店里都戏喻“打仗”般的战斗生活。

猫捉老鼠的店招原来是铁皮的跳灯箱,1978年换成了霓虹灯,中间添加了一碗面和一盘卤菜,四周还是一只猫在追赶着一只老鼠。这霓虹灯在当时深夜幽暗的中山路上无疑是一处最亮风景,人们为了一碗热气腾腾的阳春面汇聚到这里。猫捉老鼠对面就是锡剧团,每天散场后,演员们多喜欢来这里吃碗面,像王彬彬、梅兰珍、汪韵芝、季梅芳等名角儿,也都是隔三差五的会来。

原来无锡城中主要供应的只是早面,拱北楼、新万兴,最为出名。有了猫捉老鼠,后来还有金阿胖夜面也蛮红火,从早到晚,无锡的阳春面更加深入人心。