| 张建鸿 文|

无锡历来就有“戏码头”和“书码头”的名声, 特别是近代以来随着城市经济水平的不断提升,无锡的演出市场越来越大了,戏院和书场的渐次增多,吸引了许多名戏班名演员的光顾并经常造成社会轰动效应。

如果让历史退后一至两个世纪,我们会发现那时候的无锡人看戏是另一种情形。其时的无锡城乡还没有众多的剧场,农村和城镇的多数社区,每次请戏班子来演出都需在旷野中临时搭台,只有在一些经济条件好的社区或宗族聚居之地才会出现固定的戏台,有了戏台还要有人肯出钱请班子才行,要不然就算白瞎了。因此在无锡地区至今能看到的经历过岁月沧桑的古戏台不多了,目睹这些历史遗物,会让人回想起当年那种“台上笑台下笑,台上台下笑惹笑;看古人看今人,看古看今人看人”的火爆演出场景。

一

目前能寻访到的无锡古戏台约在十座左右。这些古戏台一般分布在三类场所。

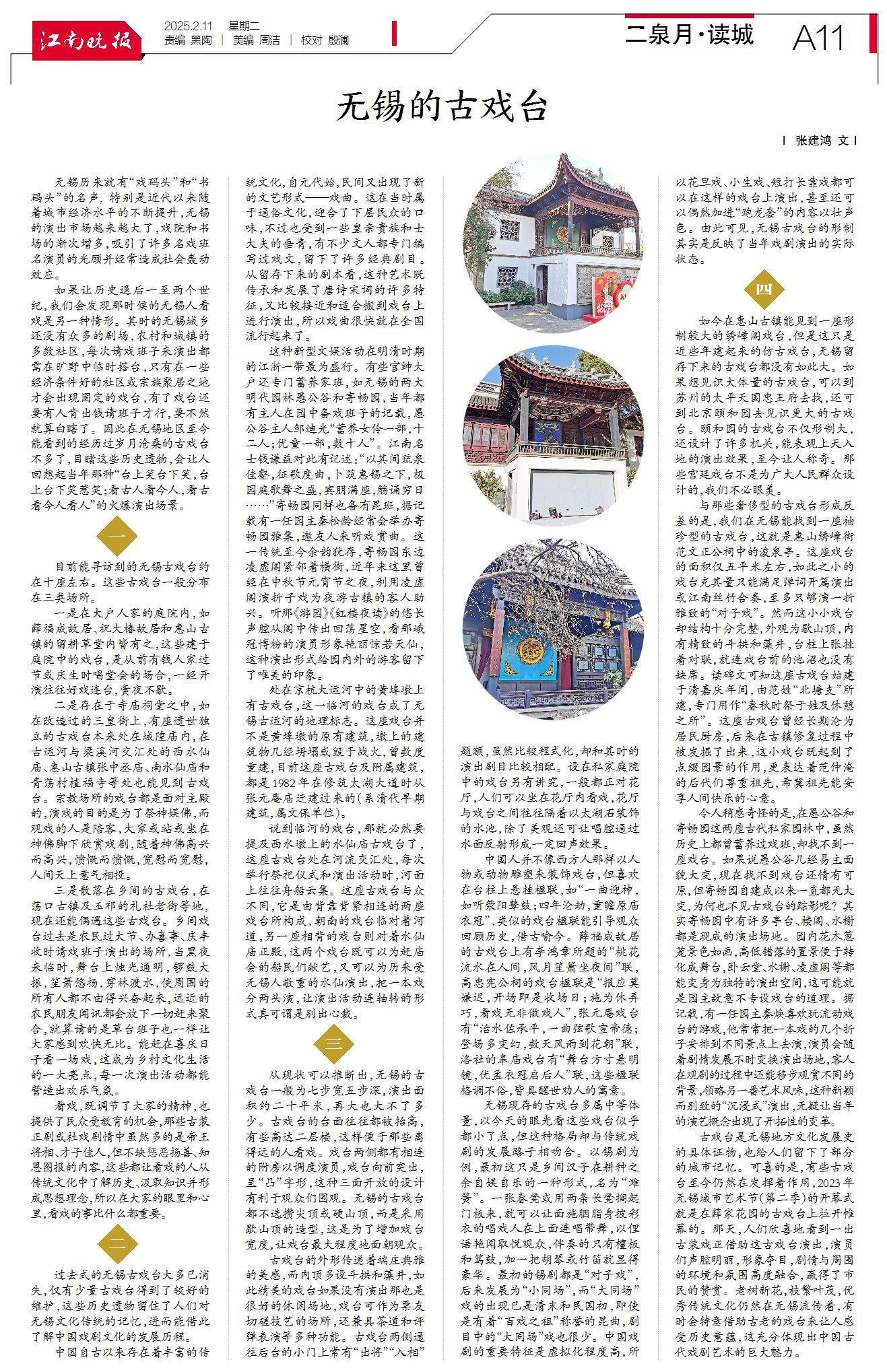

一是在大户人家的庭院内,如薛福成故居、祝大椿故居和惠山古镇的留耕草堂内皆有之,这些建于庭院中的戏台,是从前有钱人家过节或庆生时唱堂会的场合,一经开演往往好戏连台,夤夜不歇。

二是存在于寺庙祠堂之中,如在改造过的三皇街上,有座遗世独立的古戏台本来处在城隍庙内,在古运河与梁溪河交汇处的西水仙庙、惠山古镇张中丞庙、南水仙庙和青荡村植福寺等处也能见到古戏台。宗教场所的戏台都是面对主殿的,演戏的目的是为了祭神娱佛,而观戏的人是陪客,大家或站或坐在神佛脚下欣赏戏剧,随着神佛高兴而高兴,愤慨而愤慨,宽慰而宽慰,人间天上意气相投。

三是散落在乡间的古戏台,在荡口古镇及玉祁的礼社老街等地,现在还能偶遇这些古戏台。乡间戏台过去是农民过大节、办喜事、庆丰收时请戏班子演出的场所,当黑夜来临时,舞台上烛光通明,锣鼓大振,笙箫悠扬,穿林渡水,使周围的所有人都不由得兴奋起来,远近的农民朋友闻讯都会放下一切赶来聚合,就算请的是草台班子也一样让大家感到欢快无比。能赶在喜庆日子看一场戏,这成为乡村文化生活的一大亮点,每一次演出活动都能营造出欢乐气氛。

看戏,既调节了大家的精神,也提供了民众受教育的机会,那些古装正剧或社戏剧情中虽然多的是帝王将相、才子佳人,但不缺惩恶扬善、知恩图报的内容,这些都让看戏的人从传统文化中了解历史、汲取知识并形成思想理念,所以在大家的眼里和心里,看戏的事比什么都重要。

二

过去式的无锡古戏台大多已消失,仅有少量古戏台得到了较好的维护,这些历史遗物留住了人们对无锡文化传统的记忆,进而能借此了解中国戏剧文化的发展历程。

中国自古以来存在着丰富的传统文化,自元代始,民间又出现了新的文艺形式——戏曲。这在当时属于通俗文化,迎合了下层民众的口味,不过也受到一些皇亲贵族和士大夫的垂青,有不少文人都专门编写过戏文,留下了许多经典剧目。从留存下来的剧本看,这种艺术既传承和发展了唐诗宋词的许多特征,又比较接近和适合搬到戏台上进行演出,所以戏曲很快就在全国流行起来了。

这种新型文娱活动在明清时期的江浙一带最为盛行。有些官绅大户还专门蓄养家班,如无锡的两大明代园林愚公谷和寄畅园,当年都有主人在园中备戏班子的记载,愚公谷主人邹迪光“蓄养女伶一部,十二人;优童一部,数十人”。江南名士钱谦益对此有记述:“以其间疏泉佳壑,征歌度曲,卜筑惠锡之下,极园庭歌舞之盛,宾朋满座,觞诵穷日……”寄畅园同样也备有昆班,据记载有一任园主秦松龄经常会举办寄畅园雅集,邀友人来听戏赏曲。这一传统至今余韵犹存,寄畅园东边凌虚阁紧邻着横街,近年来这里曾经在中秋节元宵节之夜,利用凌虚阁演折子戏为夜游古镇的客人助兴。听那《游园》《红楼夜读》的悠长声腔从阁中传出回荡星空,看那峨冠博粉的演员形象艳丽惊若天仙,这种演出形式给园内外的游客留下了唯美的印象。

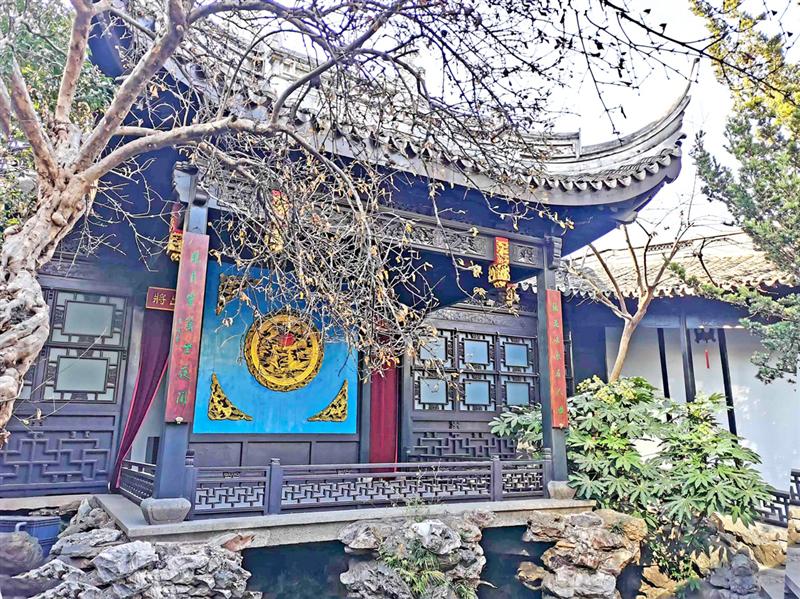

处在京杭大运河中的黄埠墩上有古戏台,这一临河的戏台成了无锡古运河的地理标志。这座戏台并不是黄埠墩的原有建筑,墩上的建筑物几经坍塌或毁于战火,曾数度重建,目前这座古戏台及附属建筑,都是1982年在修筑太湖大道时从张元庵庙迁建过来的(系清代早期建筑,属文保单位)。

说到临河的戏台,那就必然要提及西水墩上的水仙庙古戏台了,这座古戏台处在河流交汇处,每次举行祭祀仪式和演出活动时,河面上往往舟船云集。这座古戏台与众不同,它是由背靠背紧相连的两座戏台所构成,朝南的戏台临对着河道,另一座相背的戏台则对着水仙庙正殿,这两个戏台既可以为赶庙会的船民们献艺,又可以为历来受无锡人敬重的水仙演出,把一本戏分两头演,让演出活动连轴转的形式真可谓是别出心裁。

三

从现状可以推断出,无锡的古戏台一般为七步宽五步深,演出面积约二十平米,再大也大不了多少。古戏台的台面往往都被抬高,有些高达二层楼,这样便于那些离得远的人看戏。戏台两侧都有相连的附房以调度演员,戏台向前突出,呈“凸”字形,这种三面开放的设计有利于观众们围观。无锡的古戏台都不选攒尖顶或硬山顶,而是采用歇山顶的造型,这是为了增加戏台宽度,让戏台最大程度地面朝观众。

古戏台的外形传递着端庄典雅的美感,而内顶多设斗拱和藻井,如此精美的戏台如果没有演出那也是很好的休闲场地,戏台可作为票友切磋技艺的场所,还兼具茶道和评弹表演等多种功能。古戏台两侧通往后台的小门上常有“出将”“入相”题额,虽然比较程式化,却和其时的演出剧目比较相配。设在私家庭院中的戏台另有讲究,一般都正对花厅,人们可以坐在花厅内看戏,花厅与戏台之间往往隔着以太湖石装饰的水池,除了美观还可让唱腔通过水面反射形成一定回声效果。

中国人并不像西方人那样以人物或动物雕塑来装饰戏台,但喜欢在台柱上悬挂楹联,如“一曲迎神,如听荥阳鼙鼓;四年沦劫,重瞻原庙衣冠”,类似的戏台楹联能引导观众回顾历史,借古喻今。薛福成故居的古戏台上有李鸿章所题的“桃花流水在人间,风月笙箫坐夜间”联,高忠宪公祠的戏台楹联是“报应莫嫌迟,开场即是收场日;施为休弄巧,看戏无非做戏人”,张元庵戏台有“治水佐承平,一曲弦歌宣帝德;登场多变幻,数天风雨到花朝”联,洛社的皋庙戏台有“舞台方寸悬明镜,优孟衣冠启后人”联,这些楹联格调不俗,皆具醒世劝人的寓意。

无锡现存的古戏台多属中等体量,以今天的眼光看这些戏台似乎都小了点,但这种格局却与传统戏剧的发展路子相吻合。以锡剧为例,最初这只是乡间汉子在耕种之余自娱自乐的一种形式,名为“滩簧”。一张春凳或用两条长凳搁起门板来,就可以让面施胭脂身披彩衣的唱戏人在上面连唱带舞,以俚语艳闻取悦观众,伴奏的只有檀板和笃鼓,加一把胡琴或竹笛就显得豪华。最初的锡剧都是“对子戏”,后来发展为“小同场”,而“大同场”戏的出现已是清末和民国初,即使是有着“百戏之祖”称誉的昆曲,剧目中的“大同场”戏也很少。中国戏剧的重要特征是虚拟化程度高,所以花旦戏、小生戏、短打长靠戏都可以在这样的戏台上演出,甚至还可以偶然加进“跑龙套”的内容以壮声色。由此可见,无锡古戏台的形制其实是反映了当年戏剧演出的实际状态。

四

如今在惠山古镇能见到一座形制较大的绣嶂阁戏台,但是这只是近些年建起来的仿古戏台,无锡留存下来的古戏台都没有如此大。如果想见识大体量的古戏台,可以到苏州的太平天国忠王府去找,还可到北京颐和园去见识更大的古戏台。颐和园的古戏台不仅形制大,还设计了许多机关,能表现上天入地的演出效果,至今让人称奇。那些宫廷戏台不是为广大人民群众设计的,我们不必眼羡。

与那些奢侈型的古戏台形成反差的是,我们在无锡能找到一座袖珍型的古戏台,这就是惠山绣嶂街范文正公祠中的浚泉亭。这座戏台的面积仅五平米左右,如此之小的戏台充其量只能满足弹词开篇演出或江南丝竹合奏,至多只够演一折雅致的“对子戏”。然而这小小戏台却结构十分完整,外观为歇山顶,内有精致的斗拱和藻井,台柱上张挂着对联,就连戏台前的池沼也没有缺席。读碑文可知这座古戏台始建于清嘉庆年间,由范姓“北塘支”所建,专门用作“春秋时祭于姓及休憩之所”。这座古戏台曾经长期沦为居民厨房,后来在古镇修复过程中被发掘了出来,这小戏台既起到了点缀园景的作用,更表达着范仲淹的后代们尊重祖先,希冀祖先能安享人间快乐的心意。

令人稍感奇怪的是,在愚公谷和寄畅园这两座古代私家园林中,虽然历史上都曾蓄养过戏班,却找不到一座戏台。如果说愚公谷几经易主面貌大变,现在找不到戏台还情有可原,但寄畅园自建成以来一直都无大变,为何也不见古戏台的踪影呢?其实寄畅园中有许多亭台、楼阁、水榭都是现成的演出场地。园内花木葱茏景色如画,高低错落的置景便于转化成舞台,卧云堂、水榭、凌虚阁等都能变身为独特的演出空间,这可能就是园主故意不专设戏台的道理。据记载,有一任园主秦焕喜欢玩流动戏台的游戏,他常常把一本戏的几个折子安排到不同景点上去演,演员会随着剧情发展不时变换演出场地,客人在观剧的过程中还能移步观赏不同的背景,领略另一番艺术风味,这种新颖而别致的“沉浸式”演出,无疑让当年的演艺概念出现了开拓性的变革。

古戏台是无锡地方文化发展史的具体证物,也给人们留下了部分的城市记忆。可喜的是,有些古戏台至今仍然在发挥着作用,2023年无锡城市艺术节(第二季)的开幕式就是在薛家花园的古戏台上拉开帷幕的。那天,人们欣喜地看到一出古装戏正借助这古戏台演出,演员们声腔明丽,形象夺目,剧情与周围的环境和氛围高度融合,赢得了市民的赞赏。老树新花,枝繁叶茂,优秀传统文化仍然在无锡流传着,有时会特意借助古老的戏台来让人感受历史意蕴,这充分体现出中国古代戏剧艺术的巨大魅力。