在气候变化加剧的今天,“早一秒预警,多一分安全”已成为全球防灾减灾的核心命题。今年3月23日的世界气象日以“携手缩小早期预警差距”为主题,聚焦气象预警体系的关键作用。究竟哪些预警信号占据锡城“三宗最”?预警信息又如何实现分钟级触达?记者带您一一揭秘。

数据:预警信号“三宗最”是“谁”?

最少见:霾预警

目前,我国共有14种气象灾害预警信号,而江苏有台风、暴雨、强对流、暴雪、高温、寒潮、大风、雾、霾、道路结冰、海区大风、海区大雾共12种气象灾害预警信号,其中,最后两个预警范围仅限于连云港、盐城、南通三市所管海区,也就是说,无锡会遇到的预警信号共10种。记者从市气象局了解到,2021—2024年间,无锡平均每年发布预警信号111次,其中,最少见的是霾预警。

“霾预警发布次数最少主要有4个方面原因。”气象部门人士分析,从霾产生的源头来看,无锡以电子信息、生物医药等轻工业及服务业为主,能耗和污染排放低于一些重工业城市。此外,无锡属于亚热带季风气候,降水较多,这有助于冲刷空气中的颗粒物,减少雾霾的形成。从地理位置看,无锡位于长江下游、太湖之滨,水域面积广阔,水体蒸发增加了空气湿度,有助于颗粒物通过湿沉降作用加速清除,平坦的地势也使得污染物不易堆积。“再加上近年来锡城大力实施‘绿色基建’,公园、湿地和森林共同构成‘城市绿肺’,植物叶片可吸附粉尘、吸收二氧化硫等污染物,直接减少空气中的悬浮颗粒。”

最常见:高温预警

回顾2024年,高温在错综复杂的天气秀场中成为“绝对主角”,其出现之早和结束之晚、整体覆盖范围之广、持续时间之长、极端性之强,堪称历史罕见。去年7月4日,无锡迎来了2024年的首个高温日,随后黄橙两色的高温预警信号几乎“天天见”。进入8月,高温愈演愈烈,气温像脱缰的野马,接连创新高。2024年8月3日,首个高温红色预警拉响,到了8月4日,锡城最高气温冲上41℃,距离无锡史上极端最高气温——2022年8月13日的41.2℃仅一步之遥。

统计数据显示,去年我市共出现了52个高温日,差点打破2022年53个高温日的历史纪录,“高烧”持续不退,因此,高温预警成为去年“陪伴”市民最多的预警信号,共发布52次。受台风“贝碧嘉”影响,暴雨预警次数直线上升至18次,排名第二。

最新:强对流预警

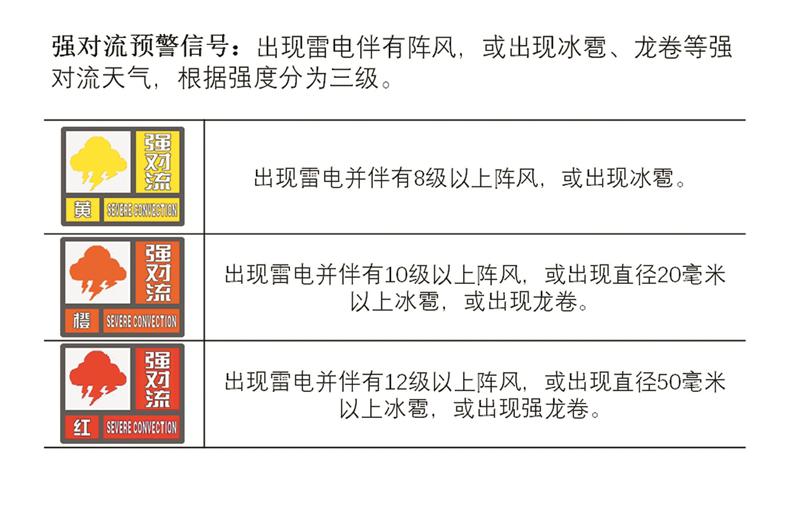

强对流预警信号是大家认识不久的“新朋友”。去年5月1日起,新修订的《江苏省灾害性天气预警发布业务标准》正式执行,新标准增加了“强对流预警信号”,在“强对流预警信号”里包含了“雷电伴有阵风,或出现冰雹、龙卷”等强对流天气的预警,不再单独发“雷暴大风预警信号”和“冰雹预警信号”。“强对流是一种综合性灾害天气,并不是仅仅局限于大风或者局限于雷电的一个灾害,而导致这种综合灾害的本质原因就是强对流,所以合并预警是进步。”市气象台台长周彬解释。

数据显示,去年5月26日,我市发布首个强对流黄色预警信号,全年累计共发布10次,是发布次数第三多的信号种类。从发布时间来看,春夏季尤其是午后时段通常是强对流天气的高发期。“春夏季冷暖空气都比较活跃,当它们实力相当形成对峙,就容易触发对流。且午后在低层增温的情况下,能量条件较好,利于对流天气发展。”

流程:一条气象预警的送达要经过哪些步骤?

气象预警信息送达公众的过程,要从精密的气象观测说起。为了更早地捕捉天气系统,气象部门通过空基、天基、地基观测设备,24小时不间断地对风、温度、湿度、雨量、雷电、云等诸多气象要素进行监测记录和分析。

据了解,气象卫星可探测大气中水汽、云层及对流活动的早期信号,让气象预报员大致掌握未来天气的发展趋势。目前,无锡已实施完成了包括32套区域自动气象站、30套5G微型站、1座太湖平台、10套城市积涝监测站等陆面及水面气象监测网的强对流灾害性天气监测预警示范项目建设,实现了地面5km×5km间距气象基本要素监测网格的全覆盖。去年,惠山三茅峰和宜兴铜官山上的两部X波段雷达正式投入使用,能够提前10分钟预警强对流天气,进一步填补了无锡高空探测空白。

近日,锡城的气象监测又添新“神器”——全市首台激光测雾雷达在龙头渚正式投入使用,实现对雾的精密监测。“目前,无锡有10个正在使用的能见度仪,能实时监测大气能见距离,此台激光测雾雷达主要为太湖航道‘保驾护航’。”周彬介绍,雷达像“探针”一样,不断向大气中发射激光束,与粒子相互作用后产生散射光,来获取不同高度处雾气的浓度分布信息,类似医学上的“CT”技术。“大雾天气能见度不良,会影响船舶航行安全,该雷达能够更精确地监测大雾天气的发生过程、时间和强度,方便我们根据实际情况发布大雾预警信号,并联动相关单位作出管控措施。”

“一般我们提前七天开始关注一个天气过程。”随着各项数据源源不断地被采集,提前三天,气象部门就会在天气预报中报道,如果比较严重,则会发布重要天气报告,提醒市民和相关部门注意防范。“预警信号一般是短时的,无锡在气象上属于西风带,天气系统大部分自西向东移动,比如当无锡西北部方向,即常州、南京等城市监测到强对流天气时,我们会根据它的移动方向及锡城的气象条件综合判断,经过一个团队的研判会商后,再决定是否发布。”一个预警信号“诞生”后,后续的流程就像“接力赛跑”一样快得多。微信公众号、微博、抖音等互联网矩阵发布,报纸、电视等传统媒介转发,遍布在全市各个小区里的1万多台应急广播反复播报。

针对一些影响局部的天气事件,就轮到预警信息全网靶向发布系统“上岗”了。“比如我们监测到半小时后在太湖街道会有短时强降水,该降水影响范围有限,不需要全市人民都知道,那预报员就可以快速将这个预警信息推送给在该区域内的所有人员,提醒大家注意防范。”气象部门人士介绍,该系统可以实现预警信息精准发布到公里级,每秒能发送约1600条短信,大大提升预警信息的推送效率。去年汛期靶向发布系统正式上线,截至目前,共“工作”了13次,累计推送短信2486512条。

(晚报记者 吴雨琪)