本报讯 (晚报记者 李昕昕)3月28日,江苏省考古学会公布了20个江苏考古2024年度“优秀考古成果”推介项目,无锡市申报的《无锡明代周煦庵墓实验室考古与文物修复项目》和《新沟河延伸拓浚工程无锡段考古发掘报告》双双入选。从新石器陶器的古老纹饰到明代的精妙纺织,从古代水利智慧到江南市井生活,这些跨越千年的文明印记,通过考古工作者的努力和科技的力量“重见天日”,无锡考古与文物保护也实现了从“抢救性”向“科学性”的跨越。

此次入选的《无锡明代周煦庵墓实验室考古与文物修复项目》是全省仅有的两项“遗产保护类”优秀成果之一。项目源于2023年无锡市文物考古研究所在配合硕放机场基本建设时发现的明代浇浆墓。墓葬保存完好,为夫妻合葬墓,墓主为明代周煦庵及其夫人华儒人。

由于墓葬深埋地下且棺液长期浸泡,出土纺织品、漆木器等脆弱文物面临破裂、褪色、糟朽等严重病害。为了突破传统野外作业的局限,考古团队创新采用“整体打包”方式,将木棺运送至中国社会科学院考古研究所华东基地的“探源科考舱”,依托恒温恒湿环境及科技保护手段开展实验室考古。经过消毒、展揭、清洗、加固等十余道工序,团队历时近一年,成功修复35件/套纺织品和1张草席,其中包括袍衫、百褶裙等典型明代服饰,以及背包、被褥等生活用品。这些文物不仅还原了明代服饰的多样性与工艺水平,还为研究当时的社会审美与文化特征提供了珍贵的实物资料。目前,修复完成的7件纺织品已经在阖闾城遗址博物馆公开展出,成为公众了解明代历史的新窗口。

另一个入选项目《新沟河延伸拓浚工程无锡段考古发掘报告》,是一部集田野发掘、科技分析与成果转化于一体的综合性报告,系统梳理了新沟河工程包含的4处遗址:新石器时期的杨家遗址、宋至明清的三婆婆坟墓群、明清周文襄公祠建筑基址及清代东江头遗址。

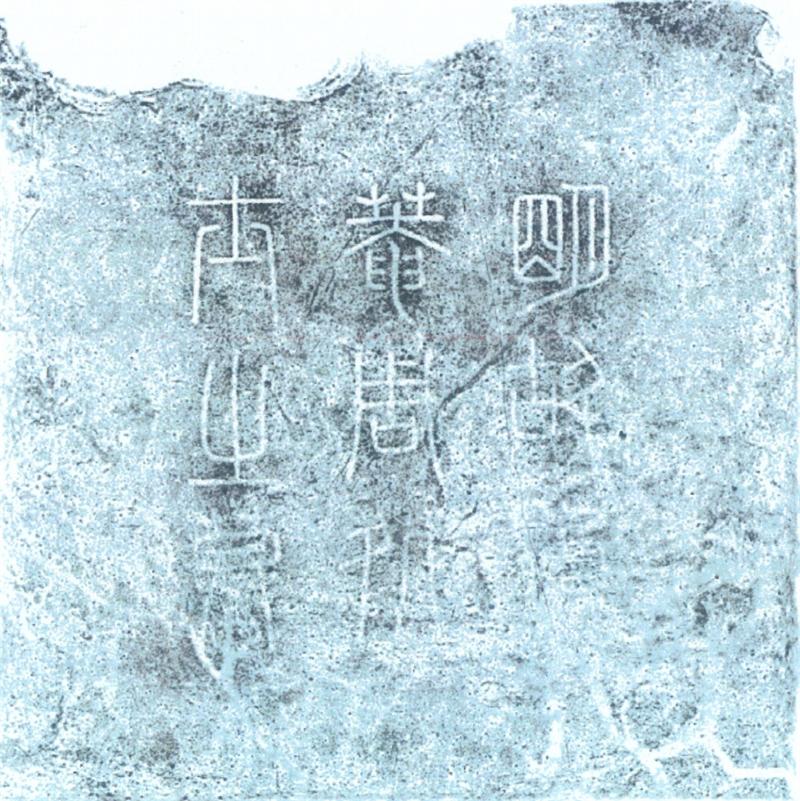

杨家遗址的发掘是报告的核心成果之一。这处新石器至宋代的遗址,首次揭示了骆驼墩文化在太湖西北岸的分布范围与文化特征,填补了太湖流域史前文明研究的空白。考古团队不仅通过陶器、石器等遗物构建了文化序列,还联合植物学、环境学专家开展多学科研究,开创了无锡考古首次多学科合作科技考古的先河,具有里程碑式的意义。

周文襄公祠建筑基址的发掘则彰显了考古与工程建设的深度融合。祠堂是为纪念明代水利名臣周忱而建,此次发掘不仅证实了地方志中“三进建筑”的记载,还通过迁建保护,让这座见证古代治水智慧的建筑焕发新生。

此外,三婆婆坟墓群中宋代经济作物高台的发现、东江头遗址清代民居基址的发掘,都为研究江南地区社会经济发展提供了全新视角。

无锡市文物考古研究所所长刘宝山表示,此次两大项目的入选,既得到了学术层面的认可,更折射出无锡考古的系统化转型。一方面,实验室考古与多学科合作,凸显了科技赋能文物保护的创新性手段;另一方面,考古团队全链条的工作模式实现了从发掘到成果转化的闭环,为全国基建考古提供了可以复制的经验。