无锡人廉泉(1868—1931)雅好收藏古代书画,过眼和经手的名家书画不计其数,而他对赵孟頫《万柳堂图》的追踪,自是非同寻常。因为万柳堂是廉泉先祖、元朝重臣廉希宪的一处别墅园林,追寻先人遗迹是他的心愿;更重要的是,图中所描摹的在林泉花树之间赏花吟诗、轻歌曼舞,也正是他所向往的生活情景。两度甲子之前,廉泉为寻访赵孟頫《万柳堂图》而致刘若曾(仲鲁)一信,可以透视廉泉从寻觅旧图到建造新园——小万柳堂的一片心思。

旧图源流追溯

廉泉关于《万柳堂图》一信,写给他的挚友刘若曾。刘若曾(1860—1929),字仲鲁,号沂庵,直隶盐山人。光绪十五年(1889)进士,与张謇同科,并且与张一起得到翁同龢的器重。曾出京任湖南辰州知府、长沙府知府,1905年随五大臣出洋考察政治,回国后清廷试办宪政,被任命为大理院少卿。宣统三年(1911)清朝灭亡前,升任大理院正卿。在京时与一班关心时局、倡议变法的开明官员互通声气,时常发起诗文雅集,由此与廉泉相结识。廉泉托他寻访《万柳堂图》时,已辞官南下,致书刘氏相托,可知两人情谊非比一般。

廉泉在信中说:“松雪(注:赵孟頫号松雪道人)万柳堂旧图,曾藏贺云甫尚书家。顷有人言,琉璃厂李崇山与贺有往来,必能知此图之下落。试倩人往询之,何如?倘尚在人间,弟必求得之,不计值也。”信中提到的贺云甫,名寿慈,湖北蒲圻人,清廷都察院都御史,书法和诗文曾名重一时,与京中达官高士也常有诗酒唱和。不过廉泉似乎与这位贺尚书没有直接交往,为寻访《万柳堂图》还需要通过刘若曾“倩人访询之”。而《万柳堂图》是否确在贺云甫手中,也只是听“有人言”。但廉泉对该图态度非常明确,志在必得,只要追到其下落,“必求得之,不计值也”。

刘若曾接信后有没有派人去琉璃厂寻访李崇山,以及有没有辗转向贺云甫询问此图的收藏流转,未见当事人书信和后人回忆述及。可以肯定的是,廉泉最终未能求得赵孟頫《万柳堂图》。这幅《万柳堂图》,高95.1厘米,宽26.1厘米,现藏于台北故宫博物院,著录标题为《元赵孟頫万柳堂图轴》。从图上题诗、跋文以及“赵氏子印”等两方印章看,此图出于赵孟頫之手。其余14方印章中,12方为乾隆书画收藏印,包括“乾隆宸翰”“三希堂精鉴玺”“乐寿堂鉴藏宝”等。最后两方印章,一方为“宣统御览之宝”,一方为“教育部点验之章”。前者乃1923年溥仪为防止宫内古玩字画被盗卖,特请郑孝胥等人加以清点,并在字画上加盖“宣统御览”之章。后者为1933年北京故宫博物院组织文物南迁,编制目录,加盖的验收印鉴。由此可知,此图一直作为清宫内藏,并未流落民间,直至1948年国民党败退,此画卷随同故宫大批文物被运往台湾。

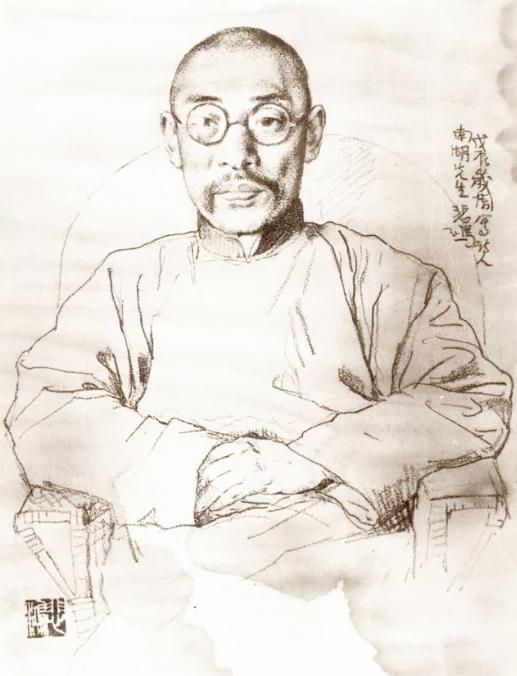

因为有乾隆皇帝“钦定石渠宝笈”的背书,这幅《万柳堂图》被认定为元赵孟頫所画,一向并无疑义。但在图画公之于世后,便有人质疑此图并非赵孟頫专为万柳堂雅集所绘制。最早对此图作出非真迹判断的,为旅美古画鉴赏家王季迁。他曾被故宫博物院聘为藏品赴英伦展览的审查委员,先后四次仔细观摩“台北故宫”的大量藏画。他1963年检阅藏画时所做笔记,对《万柳堂图》的评语为:“明小家画,平、庸。”定性为明人的托名之作。任道斌编著《赵孟頫系年》,系统梳理赵孟頫书画和诗作,没有提及此画,从反面印证此画不真实、不可靠。今人谷卿则从绘画构图、笔法和题诗笔力、钤印印文等方面加以辨析,详细考证《万柳堂图》“不可能出于赵孟頫本人之手”。但是,《万柳堂图》所描绘的万柳堂雅集的历史故事,确实在元至正年间陶宗仪的《南村辍耕录》中有相应的记载;赵孟頫《万柳堂图》的题诗,在清康熙年间被收录进了赵孟頫的诗集;《万柳堂图》至迟也在乾隆年间便为清宫廷收藏,并得到乾隆题诗的肯定。所有这些都表明,即使图画为后人伪作,画中人物还是有其明确的身份的,场景也大致反映元明时代士人的志趣和文化风貌。

故园遗址求证

《万柳堂图》中文人雅集的场所万柳堂,一般认为是官拜从一品中书平章政事的廉希宪所建,经过廉希宪兄弟和廉希宪五子廉恒(野云)两代人的经营,成为元代京城最为知名的文人宴饮聚会场所。

万柳堂位于元大都都城西南,宅邸前有较为开阔的水面,园中遍植柳树,因而被称为万柳堂。初时人们认为,《万柳堂图》跋文中所说的“野云招饮京城外万柳堂”的野云,是为廉希宪。但廉希宪平生勤政清廉,不尚靡费,且于至元十七年(1280)即已去世,与赵孟頫的活动时期不相关联。经后人考证,邀集赵孟頫等人饮酒赏曲的,实为廉希宪第五子廉恒。廉恒“未老休致”,悠游林泉,唱和诗酒,是依托万柳堂的文人墨客交游的核心人物。

相传万柳堂园址在京师城西钓鱼台附近,明代曾任京师西城指挥使的蒋一葵,在他的《长安客话》中说:“元初野云廉公希宪即钓鱼台为别墅,构堂池上,绕池植柳数百株,因题曰‘万柳堂’。池中多莲,每夏柳荫莲香,风景可爱。”钓鱼台在阜成门外南十里,其地“有泉从地涌出,汇为池,其水至冬不竭”。金代王郁在此隐居,“作台池上,假钓为乐”。不过,万柳堂没有维持多久,“君子之泽,五世而斩”,廉家三代以后便走向衰落。至明代,万柳堂已然湮灭,化为一片平畴,惟有“曲池残树,犹堪吟赏”。明万历顺天人王嘉谟的《万柳堂诗》,曾发出感叹:“城西胜迹已尘埃,池水东流何日回?”因为万柳堂曾经的繁华,这里作为古花园,至今留下一个地名,称为花园村。

元代廉氏除了万柳堂,还有一处宅院,称为廉氏花园,习称廉园。廉园的建造早于万柳堂。据《元史》本传记载,廉希宪的父亲布鲁海牙,以管理军民匠户有度、执法严明,而任燕南诸路廉访使、宣慰使,元定都后在京城造大宅。廉园因为坐落于金中都的彰义门内,也即元大都的城南,而被称为“南园”。其主建筑名为清露堂,也以“清露堂”指代园名。园中乔木繁花,“号为京城第一”。花园也是元朝达官贵人的聚会场所,吟诗唱曲,带动元朝贵族汉化。不过也就30年时间,随着廉氏家族的衰落,宅园易主,廉园被官府买下后在原址改建弘教普安寺,最终化身为了佛寺。

历经朝代更迭、人事变迁,廉园和万柳堂的遗址已不复寻见,人们对元朝廉氏旧事的记述,也因传言和传抄的错讹而发生混淆。有人把两处宅园混为一处,有人坚持一处而否认另一处,莫衷一是。清康熙年间,又有文华殿大学士冯溥在广渠门内东南角新建一处别墅,据清代方志记载,其宅院依水而筑,聚土为山,因为仰慕廉希宪的风雅故事,于周边“皆种杨柳,重行叠列,不止万树,因名之曰万柳堂”。成为当时博学鸿词科待诏者的雅集之地,一时间也名闻遐迩。这就为后人对万柳堂地望和史事的考证,增添了新的是非曲直。京城万柳堂到底是在丰台草桥,还是玉渊潭钓鱼台,抑或城东南拈花寺(冯氏万柳堂不到30年也转让别姓,最终改建为寺院),至今争论不休。

廉泉寻访万柳堂图的初衷,是为了解曾经辉煌的先祖的业绩,借助图中的描摹再现当年万柳堂的风貌。在寄书刘若曾寻图未果的情况下,他依然没有放弃追踪的愿望,常在藏家和画家的圈子内托人打探。民国初年,廉泉东游日本,驻日公使陆宗舆曾将嘉庆进士姚元之所画《南万柳堂图》赠送廉泉,廉泉特意赋诗四首以表谢意。此图上有常州文坛耆宿汤贻汾(雨生)的题诗,指为临摹松雪(赵孟頫)《万柳堂图》。其实汤氏误将清代阮元(伯元)在家乡扬州所建的别墅园林南万柳堂,当成了京师廉氏万柳堂。廉泉在答谢诗中说:“拈花寺里人何在?邵伯湖西迹未磨。”又说:“南北两堂成一瞬,芦花如雪不胜悲。”可见他对万柳堂的沿革变迁还是了然于心的。

诗意生活向往

在致刘若曾的信函中,廉泉依据清朝徐釚(电发)的《词苑丛谭》,转述了先祖在万柳堂宴请赵孟頫等人的雅集情况,特别是解语花演唱《小圣乐》的场景,并全文引录赵孟頫的即席赋诗,也即见于《万柳堂图》的题诗,其中有句云:“主人自有沧州趣,游女仍歌白雪词。手把荷花来劝客,步随芳草去寻诗。”徐釚的这一则词话,最早出自于陶宗仪的《南村辍耕录》,而陶宗仪正是赵孟頫的外孙女婿。他披露此次雅集的若干细节,补录赵孟頫诗文集刊落的诗作,都是情理中的事。无论《万柳堂图》是赵孟頫原作真迹,还是后人托名而作,《辍耕录》的这一条记述还是可以采信的。

歌女解语花的事迹,在元人夏庭芝的《青楼集》中也有记载。该书约成书于至正二十年(1360),书中记载歌姬117人,解语花位列第四,应是其时的当红花魁。书中说:“解语花姓刘氏,长于慢词。”万柳堂宴客,她“左手持荷花,右手捧杯,歌《骤雨打新荷》之曲,诸公喜甚”。《小圣乐》原名小石调曲,元好问(遗山)所制,为青楼名姬广泛传唱,其中“骤雨打新荷”一句最为出彩,便成了此曲的别名。廉野云宴客唱曲的故事,加上赵孟頫诗文和《万柳堂图》的烘托,成为元代文坛的一段佳话。600年后廉泉答谢赠画《南万柳堂图》的诗,犹言:“遗山曲谱分明在,不见当年解语花。”

赵孟頫能诗善文,工书法,精绘艺,画名虽然不及书名,但变革南宋画院风格,一定程度上影响后世文人画的新画风,故有“元人冠冕”之誉。《万柳堂图》如果确为赵孟頫所作,那么画中描摹的景物就是廉氏万柳堂的实景。有研究者不仅根据画中人物的服饰、神态,分析元代文人雅集的特点,并且还原万柳堂的园林格局、建筑形态和环境特征,包括亭台曲径、柳林花丛乃至栖息于池沼的丹顶鹤。而如果该图为明人伪作,那么为了逼真,也必然会参照古画加以描摹,以符合内容意涵和形式特点。无论如何,这幅画作及其所负载的历史故事,对于研究元明文人造园和文艺雅集,都是不可多得的历史资料。

廉泉致函刘若曾寻访《万柳堂图》,是他由京城回南、“移家海上”之后,并筹划在上海构筑小万柳堂之时。所以,他急切想要寻找《万柳堂图》,既是基于对先祖的崇敬,对古代文士诗酒雅集的向往,也有着仿照图卷构画自己园林别墅建筑的意图。事实上,早些年间廉泉即请画师吴观岱画过一部《小万柳堂图册》,并由国子监祭酒盛昱(伯熙)题诗,光绪进士贺涛(松坡)作记。这一图册可以看作是廉泉建造小万柳堂的一组蓝图。但他也说,此“不过以意为之”,并没有历史上万柳堂考证的依据。并且这本图册在1900年庚子之乱中失落,不可复得。好在就在廉泉回到上海的两年后(1906),曹家渡帆影楼建成,这意味着小万柳堂的诗意栖居打开了新的画卷。