从门诊到病房,从急救室到手术室,她们步履匆匆却目光坚定。每一次精准的操作,每一回耐心的沟通,每一份细致的护理,都是对生命的敬畏与尊重。她们以专业的素养洞察病情变化,用温暖的陪伴给予患者力量,在守护健康的道路上,始终以饱满的热情践行着护理工作者的神圣使命。这群默默奉献的天使,就是无锡市的护士们。

从市卫生健康委获悉,2024年,全市注册护士数量为32097人,每千人口注册护士数为4.28人。其中,基层医疗机构注册护士有11880人,从事老年护理工作的护士数为1186人,老年护理专业护士217人。整体来看,无锡市的护士资源在不同层面为市民健康保驾护航。

织密专科护理网络,赋能基层健康守护

无锡市人民医院创新打造18个专科护士工作站

无锡市人民医院积极践行优质医疗资源下沉使命,创新打造18个专科护士工作站,以“纵横联动”模式构建基层护理服务新格局,为提升区域护理水平注入强劲动力。

医院以呼吸与危重症护理、糖尿病护理等特色专科为核心,搭建多学科协作网络,实现诊疗资源精准对接基层需求。依托网格化医联体布局,将三级公立医院的专业护理力量输送至基层,打破医疗资源分布壁垒。在服务模式上,创新采用“驻点带教+云端指导”双轨并行机制,全年开展系统化基层培训,精心设计“专科理论—专科实操—专科质量管理”三位一体课程体系,全方位提升基层护理人员专业素养。

目前,该模式已培育专科护理骨干超300名,推动静脉导管维护等多项前沿技术在基层实现同质化开展,助力区域护理服务从“单点突破”迈向“全域协同”。2024年,131名护理专家下沉基层,开展学术讲座、技能培训等活动70余场,累计服务群众1500余人次,发放科普资料2000余份。通过此举,不仅切实解决了群众“护理难”问题,更让优质护理资源真正“沉得下、接得住、用得好”,为基层健康事业发展筑牢护理根基。

创新免陪模式,传递仁护温度

无锡市第二人民医院推行“仁护·安心家”免陪照护服务

面对老龄化加剧带来的“住院陪护难”问题,无锡市第二人民医院推出“仁护・安心家”免陪照护服务,以专业、人性化的创新模式,为患者和家属破解困局,重塑医疗服务温度。

该服务组建由护士主导、医疗护理员协同的专业团队,提供24小时全周期服务,涵盖生活照料、健康监测与心理疏导,实现“无家属陪护或家属陪而不护”的新型照护模式,既减轻家庭负担,又保障患者康复质量。依托“五位一体”标准化照护体系,医院从技能培训、服务规范等五个维度升级管理:护理员经严格资质认证与专科培训后上岗,为每位患者定制个性化方案,同时服务费用低于市场自请护工,通过统一监管提升性价比与满意度。

服务深度融入“加速康复外科”理念,配备专职“护患沟通师”,引入心理干预机制,并推行“安静病房”管理与限时探视制度,全方位优化患者就医体验。这一模式将陪护服务纳入医疗质量闭环管理,不仅提升了护理员职业认同感,更以“专业守护”替代“疲惫陪护”,让患者在住院期间感受到“第二家园”的温暖。

深耕优质护理服务,守护患者健康全程

江南大学附属医院全维度推进护理服务发展

江南大学附属医院始终将“以病人为中心”作为核心理念,通过多维创新与服务延伸,深入践行贴近患者、临床、社会的优质护理举措,全方位满足群众多元化健康需求。

在老年护理领域,医院组建“一站式”MDT护理团队,打通急诊快速绿色通道,为老年急危重患者定制个性化护理路径,多学科协作实现多层次康复,为生命救治争取“黄金时间”;作为无锡市首批“互联网+护理服务”试点单位,医院率先搭建自建平台,开展线上专科咨询、线下上门护理服务,将优质护理资源精准输送至家庭,让患者足不出户即可享受专业医疗照护;依托三甲医院资源优势,医院与华庄、太湖社区服务中心结对共建PICC护理工作站,定期派驻护理专家坐诊,开展业务培训、联合制定护理质量标准,推动优质护理服务扎根基层。

从危重症救治到居家健康管理,从线上服务到社区帮扶,江南大学附属医院通过理念革新、模式创新与资源下沉,持续拓展护理服务边界,用专业与温情为患者健康保驾护航,让优质护理服务真正惠及每一位群众。

传承岐黄薪火,创新中医护理

无锡市中医医院传承中医特色服务惠及市民

无锡市中医医院深耕中医护理领域,以创新为笔、传承为墨,奋力书写中医护理高质量发展新篇章。作为无锡市中医护理龙头单位,医院充分发挥引领作用,依托府院合作项目,对梁溪区、惠山区等五家区级中医院开展中医护理特色科室孵化工作。从技术指导到人才培养,从资源共享到特色打造,全方位精准发力,推动区域中医护理服务水平整体提升。

今年,医院与惠山街道社区卫生服务中心共建静疗专科护理门诊,进一步促进优质中医护理资源、技术与管理下沉基层。本年度已开展帮扶活动30余次,指导350余人次,让基层百姓在家门口就能享受到优质的中医护理服务。

在创新发展的道路上,医院积极拥抱“互联网+”时代,“互联网+护理服务”突破时空限制,为居家患者提供便捷的中医护理服务,今年已服务患者逾百人次。中医循经推拿通乳、刮痧、拔罐等特色护理项目更是亮点频出,充分发挥中医药特色优势,深受锡城百姓欢迎。无锡市中医医院正以坚定的步伐,推动中医护理在传承中创新、在创新中发展,让中医瑰宝更好地惠及广大群众。

分层赋能培育护理精英,“护攀计划”点亮成长之路

无锡市妇幼保健院搭建护理人才多维度成长快车道

无锡市妇幼保健院于2024年创新推出“护攀人才计划”,匠心打造“起攀—登攀—领攀”三级进阶体系,形成具有示范效应的护理人才发展范式。

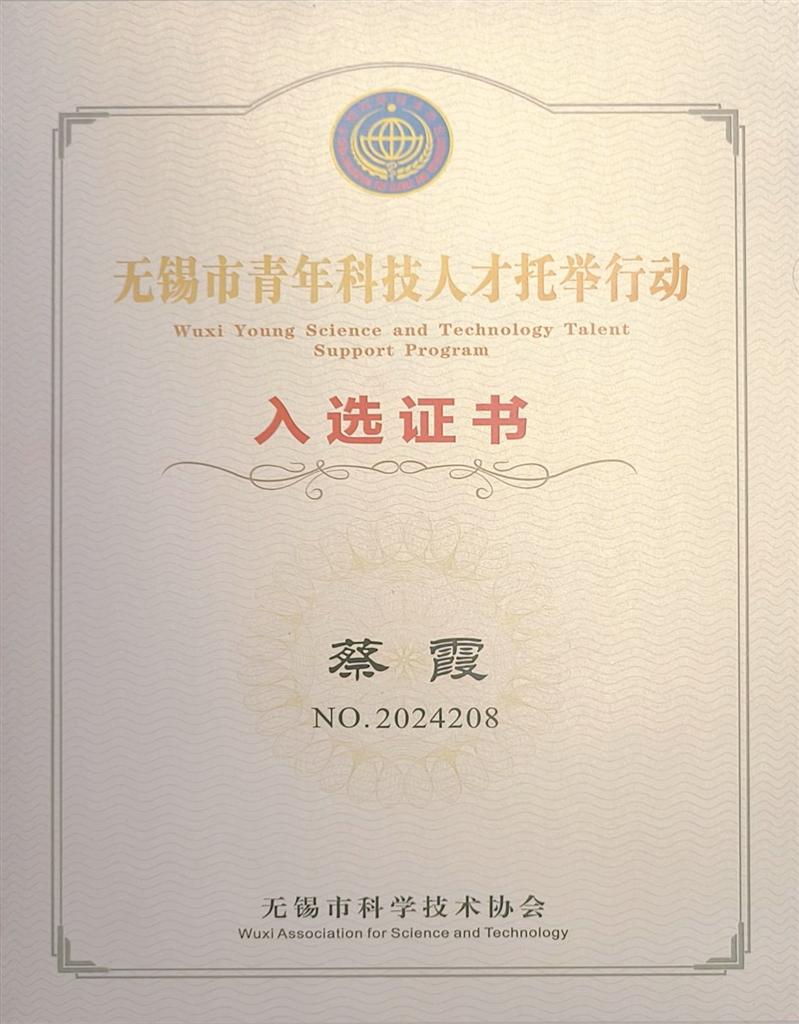

领攀人才钱微琳与复旦大学附属儿科医院护理博士师徒结对,构筑跨机构学术协作平台。其主持研发的早产儿昼夜周期性光照技术勇夺江苏省品管圈竞赛桂冠,跻身无锡市首批专科护理技术名录。2024年,钱微琳领衔团队积极申报课题,产出论文3篇,并荣膺市儿科护理专委会副主任委员,实现临床实践与科研创新的双轮驱动。登攀人才蔡霞经复旦大学附属肿瘤医院进修淬炼,推广“术后淋巴水肿全周期管理方案”,使患者并发症发生率显著下降28%,学术成果亮相国家级肿瘤学术年会壁报交流单元。依托深厚的科研积淀,蔡霞成功入选无锡市青年科技人才托举工程。起攀人才周蕊作为新生代骨干,2024年参与市急救中心跨机构实践,累计执行院前急救任务400余例,成功实施心肺复苏抢救危重病例1例,以卓越表现摘得急救体系最高荣誉“生命之星”奖章,更在江苏省院前急救技能竞赛中斩获三等奖,实现急救技能的三级跳跃。

截至目前,“护攀计划”已培育43名护理骨干。未来,无锡妇幼将持续完善“护攀+”多维赋能生态圈,助力更多护理人才实现专业价值,为健康无锡建设注入蓬勃动力。

以爱筑巢,用心温暖

无锡市精神卫生中心用爱与专业点亮心灵之光

在无锡市精神卫生中心儿少科病房,晨光中洋溢着温暖与生机。13岁的小兰(化名)曾因单亲家庭的困扰,陷入自我封闭,出现自伤行为。如今她笑容灿烂的背后,是医护团队用爱与专业书写的生动故事。

针对小兰的特殊情况,病区迅速开展多学科会诊,量身定制治疗方案。护士们化身“心灵守护者”,发现她热爱绘画后,创新采用叙事绘画疗法,以“过去、现在、未来”为主题,引导她将内心矛盾通过色彩与线条具象化表达。在一次次绘画治疗中,小兰的作品从灰暗走向明亮,积压的情绪得以释放。结合心理疏导、正念训练等综合干预,小兰逐步走出阴霾,重获生活希望。

青少年群体常因压力处理能力不足选择极端表达方式,无锡市精神卫生中心始终以人文关怀为核心,为困境中的孩子托起心灵的暖阳。借助“儿科和精神卫生服务年”契机,医院将持续深化服务,走进校园、社区,为更多青少年筑牢心理健康防线。

舒畅呼吸,为爱护航

无锡市儿童医院呼吸护理团队为患儿重启畅快人生

10岁的童童(化名)曾因尘螨过敏导致哮喘反复发作,经过无锡市儿童医院呼吸护理团队的系统性干预后,他的肺功能显著改善,从“频繁住院”到如今能自由奔跑。

这一转变,得益于医院依托“太湖人才计划”打造的创新护理服务体系。

无锡市儿童医院呼吸护理团队打造的“呼吸功能阶梯式康复体系”成为哮喘门诊特色。针对患儿肺功能损伤等难题,创新实施“三位一体呼吸康复方案”,通过阶段性评估、个性化训练及家庭延伸管理,构建起覆盖院前预防、院中治疗、院后跟踪的全周期健康管理体系。

团队深度融合“互联网+”技术,开发“童心不敏”APP及“优呼吸”随访系统,实现线上问诊、用药提醒、康复指导等智能服务。通过互联网医院平台与线下护理的无缝衔接,将专业护理延伸至家庭场景,使科技真正成为传递医疗温度的桥梁。

这支创新团队以专业技术为根基,以人文关怀为灵魂,携手家庭共同守护儿童畅快呼吸,为哮喘患儿筑就更美好的成长之路。

争分夺秒抢救生命,急救培训成效显著

无锡市第五人民医院上演“黄金5分钟”生死时速

在无锡市第五人民医院急诊观察室内,67岁的张阿公(化名)因慢阻肺正在接受输液治疗。张阿公在护工喂饭时突然出现进食困难,这一异常情况引起了当班护士毛芳芳的警觉。她立即上前检查,发现张阿公意识模糊、呼吸急促、瞳孔对光反射迟钝,情况危急。毛芳芳迅速呼叫值班医生,并立即评估患者生命体征。

仅2分钟后,患者颈动脉搏动消失,形势万分危急。

毛芳芳毫不犹豫地开始心肺复苏,急诊科主任许军及其他三名护士迅速集结,分工明确,为张阿公开放气道、建立静脉通道、注射肾上腺素。在团队的紧密协作下,气管插管成功,为患者呼吸打开生命通道。经过持续的心肺复苏和不懈努力,心电监护仪上终于探测到恢复生命迹象,张阿公的心跳和呼吸奇迹般恢复。

这场生死较量仅用时5分钟,家属目睹张阿公从生死边缘被拉回,激动落泪。事后,许军主任表示,此次成功抢救得益于护士长每周组织的急救培训,使心肺复苏等技能成为医护人员的“肌肉记忆”。