5·18国际博物馆日又来了。在如今这个创意奔涌的时代,博物馆里数之不尽的文物藏品给各路大神提供了源源不断的创作灵感。打开博物馆有无数种方式,去看,去听,去触碰,当然,也可以品尝。一大批新锐的创作者,用他们自己的方式,一边安抚躁动的味蕾,一边安放文艺的灵魂。于是,就有了博物馆与美食的邂逅,文物与味觉的撞击。

用“巧克力文物”与古人对话

抖音创作者@Mr叶先生拥有一项“大世界吉尼斯之最”纪录:制作文物主题巧克力作品最多的甜品师。他还推出“舌尖上的地理”系列,用甜品还原祖国各地的风貌,已获900万+的浏览量。

因为家里从事陈皮生意的缘故,Mr叶先生从小就对传统文化产生了兴趣。后来,他又学了珠宝设计和鉴定,打下了扎实的设计和造型基础。因为喜欢甜品,他远赴比利时学习巧克力制作。在那里,他看到巧克力在当地人的手中变成精美而充满想象力的人物、建筑、风景,他想:那它能不能有一些“中国化”的表达?

2022年,Mr叶先生创作了自己的第一件正式的巧克力文物作品——湖北省博物馆收藏、曾侯乙墓出土的曾侯乙编钟。

“当我在博物馆里看到这套编钟的时候,被震撼到了。”他说,“曾侯乙可以调动如此庞大的资源来进行这样辉煌的创作,说明那时的生产力水平已经很发达了。”

从曾侯乙编钟开始,Mr叶先生陆续做了三星堆青铜立人、黄金面具、越王勾践剑、后母戊鼎、千里江山图等一系列馆藏文物主题巧克力作品,还做了不少著名文物建筑的文创,比如赵州桥、黄鹤楼、长城、莫高窟,还有一些则是大家熟悉的文化场景,比如草船借箭、鱼跃龙门。

每件作品的创作都是一次探索与发现之旅。复刻北京天坛的时候,由于网上难以查到详细的建筑数据,他自己动手绘制了相应的图纸。天坛的琉璃窗户需要用两层薄薄的巧克力叠在一起再压花、切割,然后一片片地粘上去。复刻越王勾践剑的时候,考虑到剑出土的时候大体呈黄色,如果只涂金粉就会显得很呆板,于是他将金粉和有金属光泽的可可脂融合在一起上色。创作兵马俑中只出土了10件的将军俑时,他采用了当时工匠塑形采用的泥条盘筑法,并且一片片地制作了俑身上堪称当时最先进的鱼鳞甲,致敬先人。

他觉得,创作过程中最难的并不是制作工艺和造型,而是怎样做出文物蕴含的文化,要理解它背后的纹样,包括它的铭文、大小、结构等等,就好像每一个编钟的形状不同,音律音色也不同,创作时要把这些细节展现出来,而不只是形式上的模仿。做人物的时候,怎样用神态、身体语言去展现当时人的心态,每每最费思量。“我做岳阳楼文创的时候,有‘梦里不知身是客,满船清梦压星河’的感慨。你得融入这种心态、这种梦境里面去,我觉得这是最难的。”

他说,甜品是年轻人比较喜欢的食物,通过文物主题巧克力作品的形式,让大家了解文物背后的故事,思考它们在历史上扮演的地位,是一件特别有挑战性,也特别有乐趣的事。

文化含量可不低

“我觉得美食也是另外一种方式的历史记录,就像吃粽子时想到屈原以及背后的文化故事,中国每个地方都有不同的特色美食,而这恰恰是当地历史的投影。”

抖音作者@朱较瘦的微缩美食系列叫作“优雅奢侈吃太饱”。他说:“‘优雅奢侈’是我对食物美学的追求,‘吃太饱’是以幽默的方式调侃‘多此一举’的复杂烹饪方式。现在互联网上不缺传统美食,我想用这种有仪式感的方式让大家看到不一样的美食。美食不仅要好吃,还要好看。”

朱较瘦上传了不少作品,比如“吃圣旨”“绿豆算盘”“藕遇仙鼎”“江湖菜”“猪肉粉丝”“猪肉粉条”等,结合了不少传统文化元素和文物元素。他说,希望这些作品区别之前传统的表达方式,除了有文化深度,还要好玩有趣,让一些小朋友看到后,会去搜索相关的文化知识。

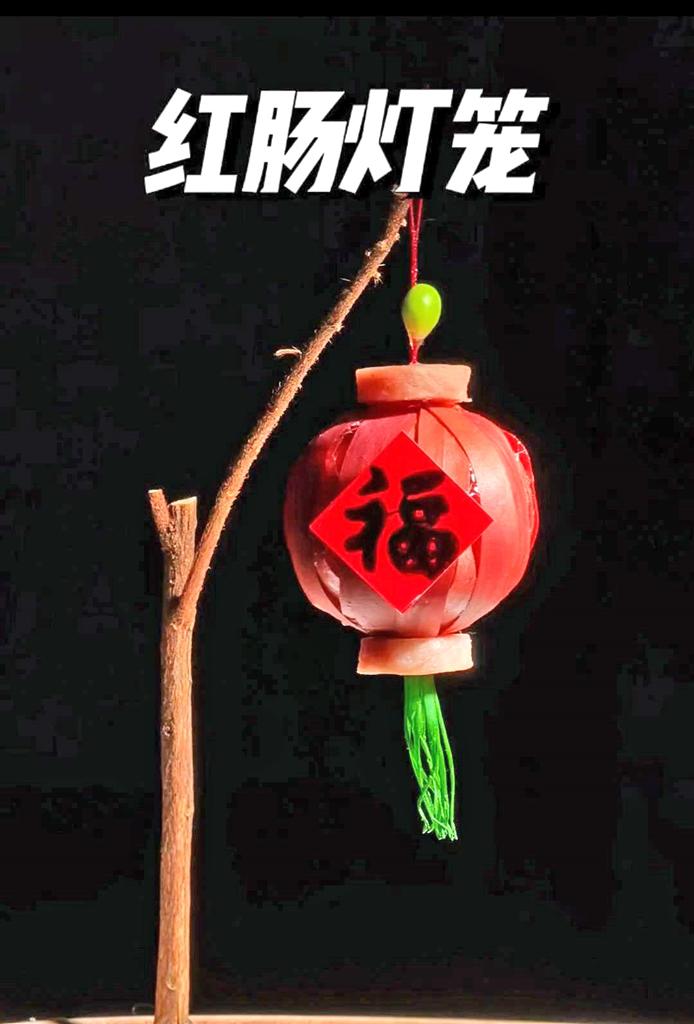

这种充满创造性精神的作品看上去就像是“一本正经地做傻事”,但文化含量可不低。“红肠灯笼”是“把一根红肠分成30份来吃”,将红肠切片刻出传统木构建筑中的榫卯结构,再一步步组装成“鲁班球”,添上荷兰豆、洋葱等搭配的“零件”。“藕遇仙鼎”需要用圆规、卡尺为表皮测量定位,用电钻挖出果肉,还要烘干果皮,填入极小分量的藕粉。“江湖菜”里,剑匣是猪肉脯,剑则是土豆微雕制成,“六脉神剑今犹在,猪肉脯里藏乾坤”。

一个作品从创意构思到脚本、拍摄、剪辑,都很费心思,要花上好几个小时甚至几天才能完成。在朱较瘦看来,把日常食材做出高级感和仪式感的要诀,主要是兴趣和耐心,“用双手重塑食物的文化肌理,更像在烹饪一部可咀嚼的文明编年史,未来会继续创作文物方面的题材。”

感受文物与美食的温度

在博物馆日活跃的“博物馆+美食”赛道上,还能看到用甜品做100件文物的80后女孩@小邹邹,她用蛋糕复刻河南博物院镇馆之宝“妇好鸮尊”,用饼干模拟泛着铜锈绿的“亚醜钺”,用巧克力再现“越王勾践剑”,用糖浆浇筑“芙蓉石蟠螭耳盖炉”……引来人民日报、共青团中央的报道、转发。

因“吃饭太认真”走红的@张良仁教授,把一顿饭拆解成无数个知识点,对着热腾腾的酸菜鱼开讲酸菜的历史,在糖粥藕铺里讲起了马王堆汉墓出土的“在镜头下消失的藕”,在豆腐宴上谈起豆腐起源的多种说法……

在抖音平台上,还有“硬核美食博主”@范苏木,他耗时6个月用1860块巧克力复刻圆明园十二生肖海晏图,将已经消逝的奇景“搬回”现实,视频点赞量破250万。

今天,对于很多人来说,博物馆里的文物早已不是披着神秘面纱的“宝物”,而是带着时空的印记出现在我们身边的“好朋友”。借助活泼的新媒体形式,在短视频里,用中国人最擅长,也最热衷的装点生活的方式——美食来与文物们作一番交流,有夸张,有调侃,有轻松写意,有严肃认真,但内里不变的底色,是真诚,是热络,是无拘无束的自由感,是知根知底的信任。

当你走进博物馆,如果发现自己脑中不自觉地浮现出众多“美食”的话,那就尽情地享受一次文化与心灵的美好对话吧。(广州日报)