| 顾必成 文|

无锡博物院搬出“压箱底”宝贝,举办“金匮遗珍——无锡博物院典藏精品文物展”。展览特撷取院藏精品文物60余件,以书画的灵韵与器物的质美为经纬,铺陈吴越大地的历史长卷,于尺幅与器用之间,遇见无锡文脉的前世今生。本次展览中,重要展品之一是“元朱元璋行书手谕卷”(俗称《吴王手谕》)。是的,你没看错,是“元”朱元璋,而非明代。这并非无锡博物院的失误,而是学术的严谨。

这是“吴王亲笔”写给“左相国徐达”的手谕,内容涉及“张寇首目”越狱事件。“张寇”即与朱元璋争夺天下的张士诚。史载,至正二十四年(1364年)朱元璋灭陈友谅后自称吴王,至正二十五年(1365年)冬十月发动对张士诚的作战,命左相国徐达、平章常遇春攻取淮东、泰州一带。次年八月,他任命徐达为大将军、常遇春为副将军,攻打浙西并包围苏州。这篇手谕便与一桩离奇的越狱案件有关。

2

当时徐达打了胜仗,活捉了大量张士诚的亲信部将。朱元璋起初命令抓到这些高级将领后不要马上处置,主张优待俘虏以瓦解敌军(如泰州5000名俘虏获赐衣粮安置)。但在押解途中,这些败军之将集体越狱成功,逃至龙湾,还劫走徐达大军的军需船只扬长而去。朱元璋得知此事后气愤不已,奋笔疾书这封书信,快马加鞭送到前线徐达帐前。手谕中“军中典刑”即就地正法,此次越狱事件暴露了押送风险,加之张士诚部抵抗激烈,促使朱元璋转向铁腕政策。

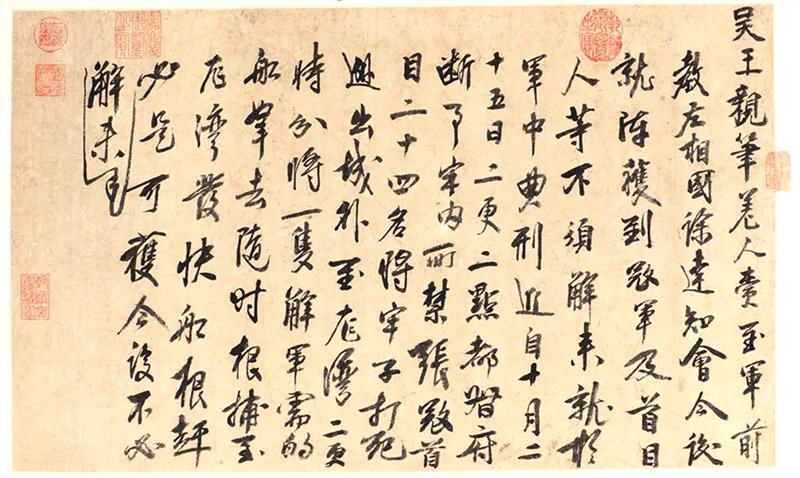

手谕内容如下:“吴王亲笔。差人赍至军前,教左相国徐达知会:今后就阵获到寇军及首目人等,不须解来,就于军中典刑。近自十月二十五日二更二点,都督府断事牢内所禁张寇首目二十四名,将牢子打死,逃出城外。至龙湾,二更时分,将一只解军需的船拿去。随时根捕,至龙湾发快船根赶,必是可获。今后不必解来。”

文意是告示手下大将徐达,日后擒获敌寇不必再押解回来处理,可直接在军中就地处决。这份手谕中出现了两个“根”字,一处是“随时根捕”,一处是“发快船根赶”,这个“根”字似乎不好理解。有一种观点认为,朱元璋文化不高,写了俗体字,应理解为“跟踪”的“跟”,明代的王世贞便持此观点;还有观点认为“根”字通假为“发狠”的“狠”;另有专家认为,朱元璋的“根”是“追根究底”的“根”,与“斩草除根”意思一致,凸显其杀伐的雷厉风格。手谕内容为纯粹的大白话,显露出朱元璋草莽出身的本色,而手谕背后则是历史的刀光剑影与血雨腥风。

3

说段题外话,苏州被攻下后,张士诚的政权只剩下两个据点,一个是南通,一个是无锡。元末朱元璋与张士诚争夺无锡城时,张翼以平民身份自告奋勇劝降张士诚部将莫天佑,使无锡城免遭屠城,百姓得以保全。无锡人代代不忘张翼的善举,明代在惠山古镇建立张义士祠,清乾隆三年又重建。一边是吴王的雷霆手谕,一边是义士的化剑为犁,两种截然不同的历史选择,在无锡这座古城完成了意味深长的对话。

朱元璋建立明朝、定都南京后,一直担忧吴地百姓造反。传说他派军师刘伯温到无锡踏勘,刘伯温深感惠山九曲似龙,气势不凡,是真龙潜形的气脉,正如此前苏轼写惠山时所言“石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天”。于是,刘伯温命兵丁在惠山一带开山挖井,断水源、破龙脉;又命能工巧匠采来九龙山上的石头,凿成九个石龙头(又称石螭首)。螭是龙生九子之一,善喷水降雨,却永远不能真正成龙。刘伯温用心良苦,将石螭首安放在惠山九个泉眼处,龙泉水汩汩流出,再也无法聚成龙形,只成了徒具龙形的顽石,不会再与朱元璋争天下了。如今惠山古镇仍能找到九个石螭首,但并非传说中刘伯温所安,其中二泉下池的石螭首,是明代弘治初年(约公元1488年)的古物。

4

公元1364—1368年,朱元璋称吴王。这件手谕未署年月,据事件分析,应写于这一时期,有学者认为具体时间在1366年十一二月间,当时明朝尚未建立,因此手谕断代为“元”。这幅手谕为纸本横幅,纵三十五点九厘米,横五十八点七厘米,共十四行、一百十八字,尾署花押。手谕真实反映了朱元璋的书法水平:卷首初为楷书,后渐趋行书,笔墨亦逐渐放纵,用笔自然粗率,以侧锋为主,略带颤笔,显雄强之气,却少提按变化;收笔处锋芒毕露如刀砍斧劈,有的字末横略作波磔,显隶书遗意,但笔法单一,点画稍欠法度,章法不甚讲究,难免生硬。纵览全卷,笔力坚挺,稚拙中不乏健拔,或许因书写时纯出于自然,反倒不拘绳墨;后半段尤为豪放,字形多取方正,拙朴自然,以力代法,类似元代公文楷书的实用化处理,将军事文书的果断作风融入笔端,便于识读却少艺术性。

朱元璋书写时率意而为,字间距宽窄不一,显露出即兴书写的随意性,自然无饰,涂改痕迹真实记录了书写过程,具有历史文献价值。整体如散兵列阵,少一气呵成的贯通感,不过生拙自然,趣味性更足。朱元璋的书法后来愈发精进,收入《四库全书》的书法史重要文献《续书史会要》称:“太祖神明天纵,默契书法。御书‘第一山’三大字于凤阳龙兴寺,妙入神品。”康有为《广艺舟双楫》也言:“太祖书雄强无敌。”这些评价虽有过誉之嫌,但也总结出其书法特点:苍健大气。

5

要说中国古代封建王朝的开国之君,很少有人比朱元璋出身更贫贱。他生于农民之家,常吃了上顿没下顿,家人不少被活活饿死,正如《明太祖实录》所记“家贫不能自给”。朱元璋年轻时经历了许多人一辈子都遇不到的不幸,做过和尚、乞丐、帮佣,尝尽百般苦楚。出身寒微的他并未接受良好教育,没机会去私塾读书,直到从军后稍安定,才开始恶补知识。

在很多人看来,朱元璋应是大字不识一个,其实这是很大的误解。英雄不问出处,人的学力来自终身学习。修《明史》的清朝史臣就认为,朱元璋的很多文笔达到了“文士顾不及也”的水平。这份《吴王手谕》是写给特定对象的简洁口语体,而他即位后为曾栖身的皇觉寺所写的《皇陵碑》,则是典雅规整又不失英雄霸气的碑铭之文,远超过原先由翰林侍讲学士危素起草的碑文。从《吴王手谕》到《皇陵碑》,可见朱元璋学习文化的刻苦过程。

6

《吴王手谕》这件文物流传有序,曾著录于明人王世贞(1526—1590年)的《弇山堂别集》、清初顾复(17世纪)的《平生壮观》及《石渠宝笈续编》等。本幅上钤盖有“乾隆御览之宝”“石渠定鉴”“宝笈重编”“乾清宫鉴藏宝”“嘉庆御览之宝”等收藏印章。朱元璋并不以书法见长,据说其存世墨迹仅三件,即《大军帖》、李公麟《临韦偃牧放图》跋文及无锡博物院的这件手谕,前两件现藏于故宫博物院。

至于这件文物如何被无锡博物院收藏,还颇有一番周折。当年末代皇帝溥仪等人出逃吉林长春,成为伪满洲国的傀儡执政、牵线木偶,带走了一批紫禁城的珍贵文物,并从伪皇宫窃携藏品投入市场获利。无锡人薛处(满生)是伪满洲国日军翻译,毕业于东京帝国美术学院,热衷于书画鉴藏,常流连于书肆、古玩店铺,趁兵荒马乱低价收购了一批故宫内府旧藏。据考证,这件手谕便是他于上世纪三十年代在长春书肆地摊购得的。

此外,他还收有五代杨凝式《韭花帖》、明董其昌《岩居图卷》、清郑板桥《兰竹图》等。后来,薛处回到老家无锡,本想隐藏历史污点安度余生,却在建国后因汉奸勾当锒铛入狱。清抄薛家时,发现了不少珍贵字画古玩,这件《吴王手谕》便在其中。据无锡市博物馆老馆长陈瑞农回忆,上世纪八十年代,这批薛处罚没文物由无锡市文化局悉数移交无锡市博物馆入藏保管,经中国古书画鉴定小组专家审定,确认这件《元朱元璋行书手谕卷》(即俗称的《吴王手谕》)为真迹,后被定为国家一级文物。

六百多年的时光,在这方泛黄的纸笺上凝固。当我们凝视这通手谕,仿佛仍能听见朱元璋拍案而起的怒喝,感受到那个风云激荡的时代。文物承载记忆,历史记录文化。《元朱元璋行书手谕卷》历经风风雨雨、颠沛流离,正所谓“今人不见古时月,今月曾经照古人”,即便朱元璋本人,恐怕也不会想到,这封手谕如今会在无锡安家落户,这便是历史的玄妙。