正值暑期,研学游成为假期旅游新风尚。越来越多的中老年人选择背起行囊,在“诗与远方”中享受旅行与求知的双重乐趣。

“去的地方越多,越想更深入地了解它们”,王小英(化名)的想法或许不是个例,如今,不少银发族也加入研学游,享受“学与玩”双重乐趣。相较于走马观花的传统旅游,曾被贴上学生专属标签的研学游,如何征服老“玩”童们的心?

班长做“导游”

社交场景延伸到课堂之外

80岁的江国华是研学游的“常客”,此前就参加过衢州老年大学组织的游学团。

“我接触的研学游,大多是由学校自发组织的。”江国华没想到,因为经验丰富,老年大学摄影班老师委托他组织一次研学游。

研学,不仅要有游玩的轻松愉快,更要有收获。为此,江国华将目的地定在自己的故乡常山县江家村,并精心设计了一系列活动。

上午9时,大巴沿着320国道徐行,载着40余名衢州老年大学摄影班学员驶向江家古村的胡柚林。抵达后,在村民带领下,学员们参观江氏大宗祠,游览胡柚林等。多才多艺的女学员还登上舞台,为村民献上精彩表演。

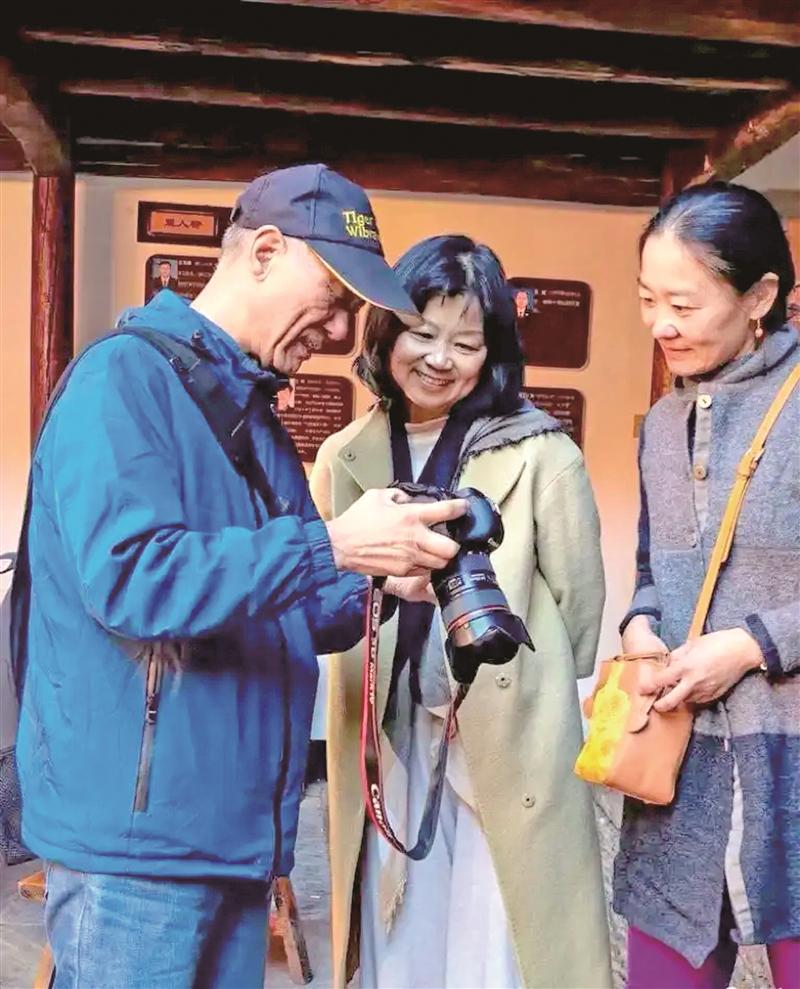

重头戏自然是摄影采风。一路上,老师细细讲解,学员们举起镜头,对焦眼前的热闹舞台、宏大建筑,直呼“把课堂搬进山水间”。

欢声笑语中,大家发现平日下课就回归家庭的同学原来这么活泼。几位阿姨心照不宣地拿出墨镜、丝巾,互相指导摆造型,还喊男同学帮忙拍照,美其名曰“免费当模特,帮同学练习户外人像摄影”。

江国华和另一位同学则沉浸在江家村古老精致的徽派美学中。“这是我们第一次聊天,我才知道对方来自另一方‘柚子之乡’苍南。”令江国华惊讶的是,这位同学竟是隐藏的“建筑专家”,从宗祠的内部结构、空间布局,到江南建筑的艺术风格侃侃而谈,“不仅交到一位好友,还额外收获一堂建筑课。”江国华把这次相识称为“柚子之交”。

研学结束后,江国华将这趟旅程的照片和学员们的所感所想整理成游记,分享给每位同学作为纪念。

“学校、社区组织的研学游,成员之间熟悉度高,氛围融洽,活动设计更贴近本地化或成员共同兴趣,组织起来也更加灵活。”江国华总结经验,但因为是自行组织,专业资源和执行能力受限,安全保障也不够完善,“下次如果有机会,可以建议老年大学与外部专业旅游机构合作。”

不再是“学生专属”

研学游正从小众走向主流

不同于以往的“走马观花”之旅,前段时间,王小英参加了“景德镇五天四夜老年人研学旅行”。

“印象最深刻的是第二天行程,我们去了古窑民俗博览区,上手体验陶瓷制作全流程,像是踩泥、拉坯,还有利坯、晒坯、手绘、添釉等工序。”看着一团泥巴在手中慢慢成型,王小英一步步揭开陶瓷诞生的神秘面纱,“这不仅有趣,也让我们对陶瓷文化有更深切的体会。”

与王小英有相似经历与想法的,还有家住烟台的姚桂荣,“印象最深的就是去扬州的研学旅行,近距离观看到国家级大师制作扬州炒饭。品尝到美味的同时,我也感受到淮扬菜的文化魅力。”

近段时间来,研学“大军”中出现不少像王小英、姚桂荣这样银发一族的身影,旅游市场上,“老年研学”产品应运而生。从探寻历史遗迹到体验现代科技,从欣赏自然风光到领略民俗文化……老年研学游方式层出不穷。

“相比于单纯的游览,一趟旅行下来如果能学到东西,我觉得很有体验感、获得感。”退休后,尽管有了不少空闲时间,姚桂荣总觉着时间不够用,学的东西不够多,“虽然年纪大了,但我还是想跟上时代的步伐,不被时代淘汰。活到老学到老,让我很有成就感。”

王小英则更看重研学游较强的“社交属性”,“像是同一个研学团,大家基本都兴趣相同、年龄相近,旅途中,我们一起交流学习心得、分享旅行体验,一趟旅行下来就能结交不少朋友。”

“当下旅游市场正向‘深度游’转变,消费者渴望深入了解旅游目的地的文化、历史、民俗风情,追寻旅行背后的故事与内涵。”济南大学文化和旅游学院副教授孙竞认为,研学游比较注重知识和内容属性,通常围绕传统文化、历史、艺术、自然科学等主题展开,“对于银发群体来说,能够在旅行中学习新知识,丰富自己的精神世界,满足他们学习知识、技能的需求。”

专业机构介入

进一步推动旅游产品升级

随着银发研学游市场容量不断扩大,不少旅游企业也敏锐地捕捉到这一商机。

“旅行社通常组织有序,还有专业领队、讲师,符合我们对安全、舒适的需求。”74岁的李景花说,丈夫有原发性高血压,体力消耗太大会头晕、心跳剧烈。出发前,他们与旅行社提前沟通,工作人员立即调整行程,减少徒步环节,并延长午休时间。“导游随身带着创可贴、消毒棉球、急救药品,车上还备有轮椅和拐杖。”途中,随行工作人员的细心令李景花倍感温馨。

“中老年人愿意为能产生情绪价值的产品和更细致的服务买单。”中国国旅(绍兴)国际旅行社负责人陈林涛说,为做好银发旅游,旅行社除了深挖各地特色旅游资源,进行新主题、新路线、新玩法的创新研发,也会按照旅客需求,安排充足休息和自由活动时间。“我们一般建议中老年游客报10—20人的精品小型团,能更好地照顾起居、饮食。”陈林涛说,随团还会配备医护人员,为游客提供旅行保险和应急预案。

银发研学游作为一种新兴的旅游方式,也进一步推动旅游产品升级。

“从公司情况来看,银发研学的需求能占到银发旅游整体的20%—30%。”烟台妇女国际旅行社总经理孙晓颖介绍,“我们围绕银发群体的兴趣、需求设计了包含美食文化、歌舞文化、茶文化等研学产品,如云南普洱、福建武夷岩茶、青岛崂山绿茶等茶文化研学线路。”

“我们在设计今年的银发旅游产品时,就引入了研学的元素。像是我们4月初发车的四川‘游学养’银发旅游专列,主打‘火车上的老年课堂’这一概念。”山东中铁文旅发展集团有限公司党委副书记、工会主席徐玫介绍,四川“游学养”银发旅游专列将旅途沿线的巴蜀文化、三国文化等,通过专业课程讲解让银发游客学习、了解,“这样一来,在后续的参观中,游客们会对景点有更好的体验和感受。”

专家

跳出“廉价夕阳红”思维

更注重精细化人性化服务

银发研学游“崭露头角”,背后或许得益于银发旅游市场的强势增长。

根据全国老龄委统计,银发旅游人数已占全国旅游总人数的20%以上,老年旅游正在从小众市场向主流市场转型。业内不少观点认为,“有钱有闲有文化的老年人”或正成为旅游市场未来争夺的潜力消费群体。

爱刷短视频、爱旅游、爱追星看演唱会、会摄影、会网购……不同于以往人们对银发群体崇尚节俭、精打细算的固有印象,银发经济或许正在掀起新的消费风尚。“‘便宜’可能已经不再是银发群体消费时的首选,他们的消费需求正在向品质化、多元化的方向发展。”孙竞说。

以往提起老年跟团游,或许都跟走马观花、低价陷阱、强制购物等标签联系在一起,“其实从很早开始,针对老年人的跟团产品就已经在做改变,那些明显的低价低质团产品,已经不受老年人欢迎。”华程国旅集团高级副总裁、欧洲事业部负责人任霞在此前接受采访时表示。

在孙竞看来,想要做好银发旅游,安全、体验和服务这三个方面的考量要更为细致周到。例如,产品设计应贴合银发群体偏好,放慢行程节奏。安全保障方面,要选择安全舒适的交通工具,随团配备医护人员。服务细节同样不容忽视,除了照顾游客起居、饮食,也要强化社交互动,“可以在旅途中组织晚会、文化沙龙等,增进老人间交流。”

浙江省社会科学院公共政策研究所副研究员卢余群也认为,老年旅游需跳出“廉价夕阳红”思维,转向追求精细化、人性化服务。有关部门应鼓励建立服务老年人的旅游企业推荐名单,鼓励头部旅游企业与老年大学、养老机构或者街道社区合作,为老年人出游设计更有针对性的产品。同时,相关研学机构、旅游企业要加强适老化服务,包括改善旅游设施的无障碍设计、提供专业导游和医疗保障服务、优化行程安排以减少体力消耗等。

(浙江老年报 齐鲁晚报)