最近,无锡的“水晶天”频频刷屏,近在咫尺的云朵,可爱得让人忍不住想伸手捏一把。云起时分,不妨“爬到云层上”看看新晋“省保”云起楼。前不久,云起楼及庭院“携手”竹炉山房及石刻、惠山四大祠堂,“晋升”为省级文保单位。

去爬“云”吧 爬一种很新的“云”

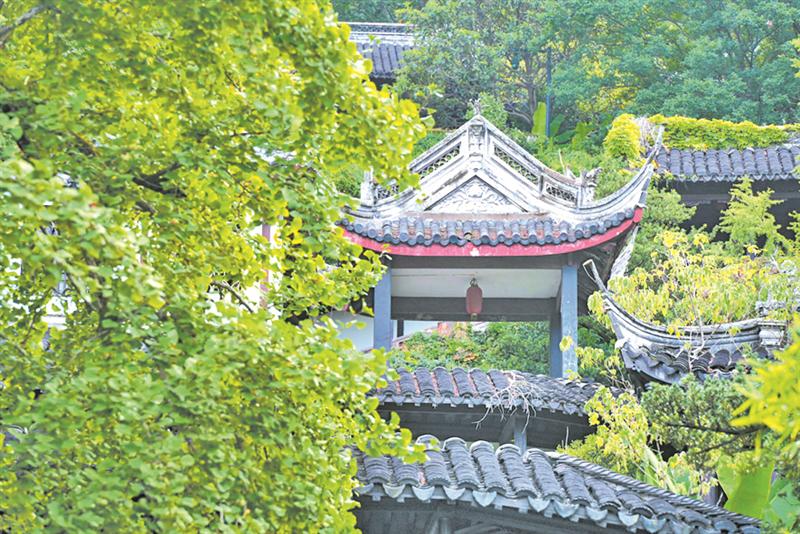

进入锡惠公园,穿过惠山寺,沿着山势向上,一座飞檐翘角的楼阁映入眼帘,这就是云起楼。庭院周边的波浪云墙高低起伏,像极了腾云;连接楼阁的曲廊盘旋而上,从低到高错落有致——云卷云舒,居然具象化在一片建筑群中。庭院的核心楼阁云起楼依山而建,原本是惠山寺的僧房,清康熙年间知县吴兴祚撤旧改建。名为“云起”,取自诗句“山取其腾踔如龙,楼取其变化如云”之意。

穿过回廊拾级而上,可以抵达被老无锡称作“天然观景台”的楼阁高处——云起楼隔红尘门墙。走进这扇门,便到了观山赏水的优质点位,“勿扰模式”也随之开启。据说康熙皇帝就曾在这儿吃了“闭门羹”。当年南巡的康熙来惠山寻访一位上知天文、下知地理的得道高僧,高僧却在此挥毫题下“隔红尘”三个字,意为“方外之人,不理俗事”,将康熙挡在门外。随行太监战战兢兢,哪知帝王微微一笑洒脱作罢,感慨:“好个云中客!”而高僧则终身没有走出“隔红尘”,没有走下云起楼。

如遇阵雨,云雾升腾,整座楼就像悬在空中,楼阁在云气中若隐若现,不由想到王维的那句“行到水穷处,坐看云起时”。

听钟品茗

右转竹炉山房

在前不久公布的第九批省级文物保护单位名单中,云起楼及庭院、竹炉山房及石刻一同升级,以“惠山寺庙园林”省保单位的新身份亮相。

云起楼阁下回廊右转,就是“围炉煮茶”天花板——竹炉山房的主屋雨秋堂,“雨”“秋”二字,均取自王绂诗句“气蒸阳羡三春雨,声带湘江两岸秋”。

早在明代洪武年间,听松庵僧人性海就用特制的竹炉煮二泉水招待朋友,画家王绂专门创作《竹炉图》,乾隆皇帝下江南每到惠山必来品茶、题诗。乾隆补绘的《竹炉煮茶图》、王绂的《晴竹雨竹图》石刻,明、清两代名流诗篇、题记石刻……堂壁38方珍贵石刻,每一块都是茶文化界的“顶流”。

惠山“省保”

全家福“出道”

这次携手“晋级”为省级文保的,还有惠山古镇的四大祠堂:张文贞公祠、倪云林祠、薛中丞祠、周濂溪祠。无锡一口气新增了6处“省保”,全市省级文保单位总数达到78处。

这些游客眼中“长得差不多”的惠山祠堂,每座都有自己的故事:罗马柱撞上歇山顶,民国元年为纪念唐代名相张柬之,造了座“混搭”纪念馆——张文贞公祠,惠山古镇里也有民国风。为纪念元代画家倪瓒所建的倪云林祠则位于惠山古镇绣嶂街,园内的陈设高度契合倪瓒的画风——琴舫临水、假山叠石,“只傍清水不染尘”。惠山古镇上河塘,坐落着薛中丞祠,祀清代左副都御史薛福辰(薛福成长兄),其精通医术,一生有《青萍阁文集》《医学发微》《临症一得》等著作。“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的《爱莲说》,工工整整地刻在惠山古镇下河塘的周濂溪祠。该祠始建于清乾隆七年,祀主正是北宋时期著名的哲学家、思想家和教育家周敦颐。一首《爱莲说》名垂千古,理学文化也在这里传承。(李昕昕/文 吴昊/摄)