从常州青果巷回来,我很自然就想到了位于惠山堰桥的天上村前。不同区域的两个历史文化街区,从历史、文化和街区三个维度,所阐述的背景意义和内涵特质,不仅有着深厚的中华同理基因,也有着各自鲜明的价值取向。这里面,文化倡导、学以致用、著书立说、造福桑梓、报效家国等思想共识,是贯穿始终的一条生命主线,也是历史文化街区穿越时光隧道又大放异彩的先声力量。

“风物长宜放眼量”。意思是要用更为宽广长远的目光去看待世间万物,丈量历史人文,开阔视野格局。它的核心思想是拉长焦距去布局,放开眼界去衡量,惠及后代去谋事。那么,所谓的风物,又是如何在古人的胸怀里和心目中放眼丈量的呢?

繁衍·胡家

先来看常州的青果巷。青果巷旧称“千果巷”,是常州著名的一处古街巷。它始建于明万历九年(1581年),或有考据在这之前更早,号称“江南名士第一巷”。而青果巷的魅力和内涵,恰恰就在这个家喻户晓的美誉之中。

回头再来说说我们无锡惠山堰桥的天上村前。追溯以往的历史痕迹,我们可以清晰地捕捉到天上村前形成的时序脉络。文献资料显示,村前村最早形成于明代初中期,距今已有六百余年的延续。到了清初至民国年间,无锡设十七市、乡,村前村划归其中的天上市所辖。民间俚语约定俗成把天上市村前村叫成“天上村前”,最终成了一个里巷皆知的雅名。与青果巷“江南名士第一巷”相对应,天上村前还带着“中国近代科教第一村”的美丽光环。

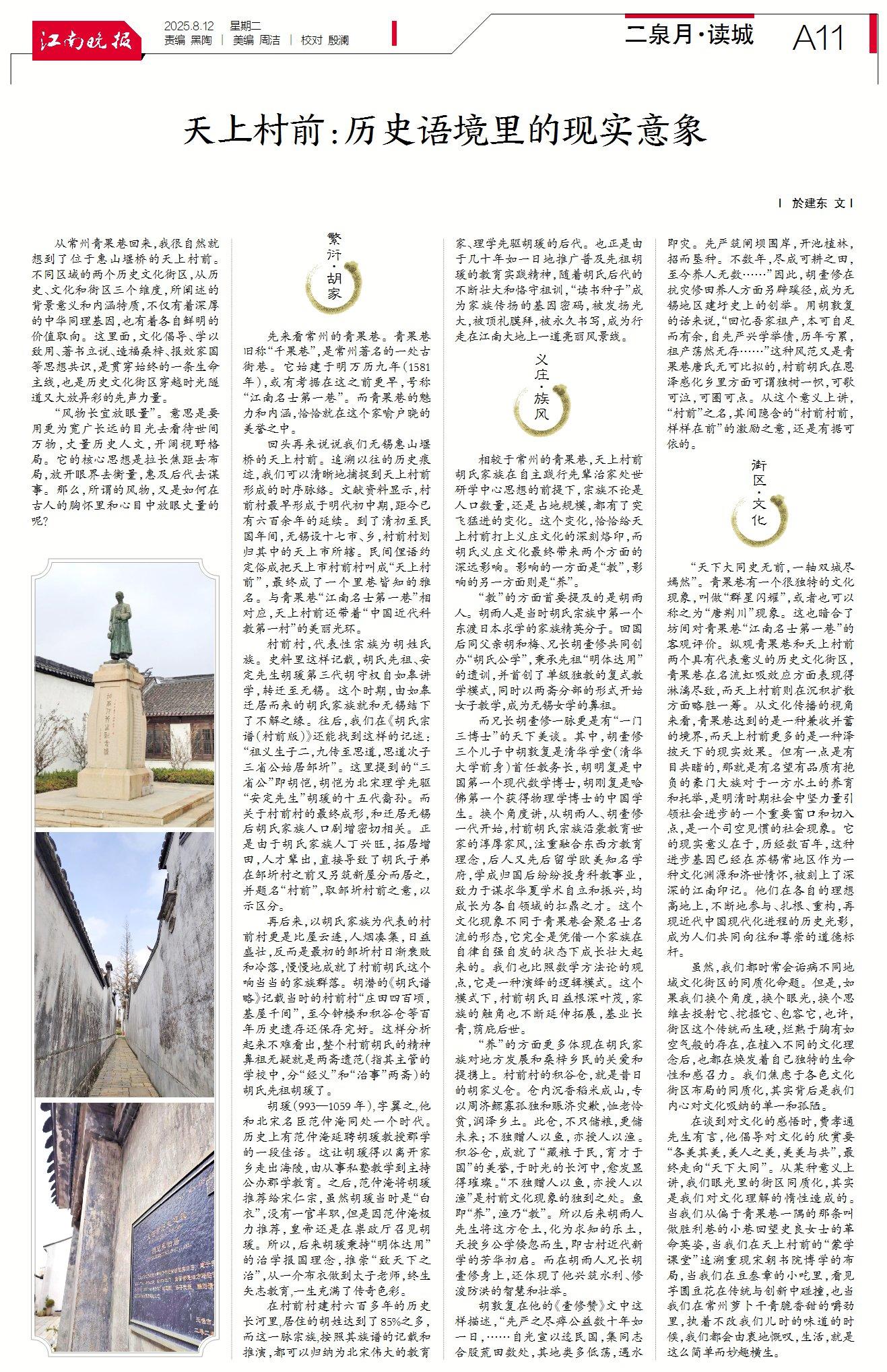

村前村,代表性宗族为胡姓氏族。史料里这样记载,胡氏先祖、安定先生胡瑗第三代胡守权自如皋讲学,转迁至无锡。这个时期,由如皋迁居而来的胡氏家族就和无锡结下了不解之缘。往后,我们在《胡氏宗谱(村前版)》还能找到这样的记述:“祖义生子二,九传至思道,思道次子三省公始居邹圻”。这里提到的“三省公”即胡恺,胡恺为北宋理学先驱“安定先生”胡瑗的十五代裔孙。而关于村前村的最终成形,和迁居无锡后胡氏家族人口剧增密切相关。正是由于胡氏家族人丁兴旺,拓居增田,人才辈出,直接导致了胡氏子弟在邹圻村之前又另筑新屋分而居之,并题名“村前”,取邹圻村前之意,以示区分。

再后来,以胡氏家族为代表的村前村更是比屋云连,人烟凑集,日益盛壮,反而是最初的邹圻村日渐衰败和冷落,慢慢地成就了村前胡氏这个响当当的家族群落。胡潜的《胡氏谱略》记载当时的村前村“庄田四百顷,基屋千间”,至今钟楼和积谷仓等百年历史遗存还保存完好。这样分析起来不难看出,整个村前胡氏的精神鼻祖无疑就是两斋遗范(指其主管的学校中,分“经义”和“治事”两斋)的胡氏先祖胡瑗了。

胡瑗(993—1059年),字翼之,他和北宋名臣范仲淹同处一个时代。历史上有范仲淹延聘胡瑗教授郡学的一段佳话。这让胡瑗得以离开家乡走出海陵,由从事私塾教学到主持公办郡学教育。之后,范仲淹将胡瑗推荐给宋仁宗,虽然胡瑗当时是“白衣”,没有一官半职,但是因范仲淹极力推荐,皇帝还是在祟政厅召见胡瑗。所以,后来胡瑗秉持“明体达用”的治学报国理念,推崇“致天下之治”,从一介布衣做到太子老师,终生矢志教育,一生充满了传奇色彩。

在村前村建村六百多年的历史长河里,居住的胡姓达到了85%之多,而这一脉宗族,按照其族谱的记载和推演,都可以归纳为北宋伟大的教育家、理学先驱胡瑗的后代。也正是由于几十年如一日地推广普及先祖胡瑗的教育实践精神,随着胡氏后代的不断壮大和恪守祖训,“读书种子”成为家族传扬的基因密码,被发扬光大,被顶礼膜拜,被永久书写,成为行走在江南大地上一道亮丽风景线。

义庄·族风

相较于常州的青果巷,天上村前胡氏家族在自主践行先辈治家处世研学中心思想的前提下,宗族不论是人口数量,还是占地规模,都有了突飞猛进的变化。这个变化,恰恰给天上村前打上义庄文化的深刻烙印,而胡氏义庄文化最终带来两个方面的深远影响。影响的一方面是“教”,影响的另一方面则是“养”。

“教”的方面首要提及的是胡雨人。胡雨人是当时胡氏宗族中第一个东渡日本求学的家族精英分子。回国后同父亲胡和梅、兄长胡壹修共同创办“胡氏公学”,秉承先祖“明体达用”的遗训,并首创了单级独教的复式教学模式,同时以两斋分部的形式开始女子教学,成为无锡女学的鼻祖。

而兄长胡壹修一脉更是有“一门三博士”的天下美谈。其中,胡壹修三个儿子中胡敦复是清华学堂(清华大学前身)首任教务长,胡明复是中国第一个现代数学博士,胡刚复是哈佛第一个获得物理学博士的中国学生。换个角度讲,从胡雨人、胡壹修一代开始,村前胡氏宗族沿袭教育世家的淳厚家风,注重融合东西方教育理念,后人又先后留学欧美知名学府,学成归国后纷纷投身科教事业,致力于谋求华夏学术自立和振兴,均成长为各自领域的扛鼎之才。这个文化现象不同于青果巷会聚名士名流的形态,它完全是凭借一个家族在自律自强自发的状态下成长壮大起来的。我们也比照数学方法论的观点,它是一种演绎的逻辑模式。这个模式下,村前胡氏日益根深叶茂,家族的触角也不断延伸拓展,基业长青,荫庇后世。

“养”的方面更多体现在胡氏家族对地方发展和桑梓乡民的关爱和提携上。村前村的积谷仓,就是昔日的胡家义仓。仓内沉香稻米成山,专以周济鳏寡孤独和赈济灾歉,恤老怜贫,润泽乡土。此仓,不只储粮,更储未来;不独赠人以鱼,亦授人以渔。积谷仓,成就了“藏粮于民,育才于国”的美誉,于时光的长河中,愈发显得璀璨。“不独赠人以鱼,亦授人以渔”是村前文化现象的独到之处。鱼即“养”,渔乃“教”。所以后来胡雨人先生将这方仓土,化为求知的乐土,天授乡公学倏忽而生,即古村近代新学的芳华初启。而在胡雨人兄长胡壹修身上,还体现了他兴筑水利、修浚防洪的智慧和壮举。

胡敦复在他的《壹修赞》文中这样描述,“先严之尽瘁公益数十年如一日,……自光宣以迄民国,集同志合股荒田数处,其地类多低荡,遇水即灾。先严筑闸坝围岸,开池植林,招而垦种。不数年,尽成可耕之田,至今养人无数……”因此,胡壹修在抗灾修田养人方面另辟蹊径,成为无锡地区建圩史上的创举。用胡敦复的话来说,“回忆吾家祖产,本可自足而有余,自先严兴学举债,历年亏累,祖产荡然无存……”这种风范又是青果巷唐氏无可比拟的,村前胡氏在恩泽感化乡里方面可谓独树一帜,可歌可泣,可圈可点。从这个意义上讲,“村前”之名,其间隐含的“村前村前,样样在前”的激励之意,还是有据可依的。

街区·文化

“天下大同史无前,一轴双城尽嫣然”。青果巷有一个很独特的文化现象,叫做“群星闪耀”,或者也可以称之为“唐荆川”现象。这也暗合了坊间对青果巷“江南名士第一巷”的客观评价。纵观青果巷和天上村前两个具有代表意义的历史文化街区,青果巷在名流虹吸效应方面表现得淋漓尽致,而天上村前则在沉积扩散方面略胜一筹。从文化传播的视角来看,青果巷达到的是一种兼收并蓄的境界,而天上村前更多的是一种泽披天下的现实效果。但有一点是有目共睹的,那就是有名望有品质有抱负的豪门大族对于一方水土的养育和托举,是明清时期社会中坚力量引领社会进步的一个重要窗口和切入点,是一个司空见惯的社会现象。它的现实意义在于,历经数百年,这种进步基因已经在苏锡常地区作为一种文化渊源和济世情怀,被刻上了深深的江南印记。他们在各自的理想高地上,不断地参与、扎根、重构,再现近代中国现代化进程的历史光影,成为人们共同向往和尊崇的道德标杆。

虽然,我们都时常会诟病不同地域文化街区的同质化命题。但是,如果我们换个角度,换个眼光,换个思维去投射它、挖掘它、包容它,也许,街区这个传统而生硬,烂熟于胸有如空气般的存在,在植入不同的文化理念后,也都在焕发着自己独特的生命性和感召力。我们焦虑于各色文化街区布局的同质化,其实背后是我们内心对文化吸纳的单一和孤陋。

在谈到对文化的感悟时,费孝通先生有言,他倡导对文化的欣赏要“各美其美,美人之美,美美与共”,最终走向“天下大同”。从某种意义上讲,我们眼光里的街区同质化,其实是我们对文化理解的惰性造成的。当我们从偏于青果巷一隅的那条叫做胜利巷的小巷回望史良女士的革命英姿,当我们在天上村前的“蒙学课堂”追溯重现宋朝书院博学的布局,当我们在豆叁章的小吃里,看见芋圆豆花在传统与创新中碰撞,也当我们在常州萝卜干青脆香甜的嚼劲里,执着不改我们儿时的味道的时候,我们都会由衷地慨叹,生活,就是这么简单而妙趣横生。