你可能不认识房子元,但你一定听过或用过他研发的“e路通”。它的应用,颠覆了无锡乃至全国的交通事故处理模式,让轻微交通事故的现场处理实现“云上”5分钟办完。该模式在全国所有城市推广应用以来,累计快处交通事故2000多万起,惠及全国数千万人……

在“e路通”上线满3年之际,我们来认识一下它背后的研发设计师——无锡市公安局交通管理支队事故处理大队副大队长房子元。

1

“解放”事故现场的人

“请将摄像头对准车牌。好的。请采集车辆被撞击部位……现在向您核对信息,您的身份证尾号是1411、手机尾号是2826,对吗?”8月25日15时12分,无锡市公安局交管支队“e路通”交通事故处理服务中心,座席人员正在与江海路上一起交通事故的当事人视频通话。3分钟后,完成定责。双方当事人确认无异议,撤离现场。整个处理流程不到5分钟。

5分钟,是如今无锡处理一起轻微交通事故的平均用时。为了这5分钟,房子元经历了一场400多天的“鏖战”。

研发“e路通”的初心,最早源自房子元做事故处理民警时留下的“执念”。

2012年5月,从警不到一年的房子元,被派到原无锡市公安局交警支队北塘大队,成为一名事故处理民警。“每天两眼一睁,就是去处理交通事故”是他和同事的日常。

辖区的蓉湖大桥,横跨运河,形如竖琴,是桥亦是景。但早高峰、结了冰的它,是房子元时隔13年回想起来仍会忍不住皱眉的“阴影”。

他印象最深的是一个冬日清晨。人刚到岗,警情指令就响起:蓉湖大桥上发生两车追尾事故。他穿过早高峰拥挤的车流赶往现场,事态却在悄然扩大:本来只是两车轻微追尾,但双方驾驶人为了“保护现场”,都停在原地等交警,这让原本就堵的桥面更堵了,两车事故很快演变成4车、7车的交通事故……

第一个事故还没处理完,第二个就来了……明明在处警的他,却很想报警。

面对交通事故,心力交瘁的,不只有交警,还有群众。哪怕只是一个损失金额仅几百元的轻微碰擦事故,当事人仍要在现场等交警定责,然后奔波于交管部门、保险公司、医院等单位处理事后的赔偿等事宜。

如何把人从事故的繁杂中“解放”出来?房子元最初的设想是增加事故便民快处点。为此,2017年,他与同事搭建了无锡道路交通事故远程定责中心,并联合公安部交通管理科学研究所(以下简称“公安部交科所”)在全国首创了“事故快处自助服务机”(以下简称“自助机”),实现了交通事故处理“网上办、就近办、一次办”。

2

精准匹配每部手机

自助机投用5年,年办理交通事故的峰值达到13万起,陷入瓶颈。在此期间,全国多地相继推出了交通事故视频处理新模式。

房子元在学习外地经验时发现,利用视频技术远程处理交通事故,是个很好的思路,但现行模式存在“痛点”:只能起到事故现场与后台连线的作用,车辆的保险信息、维修信息、驾驶人的身份信息等,仍需要当事人口述、在线下提供相关证明,群众要做的事并没少多少,交警的工作亦然。

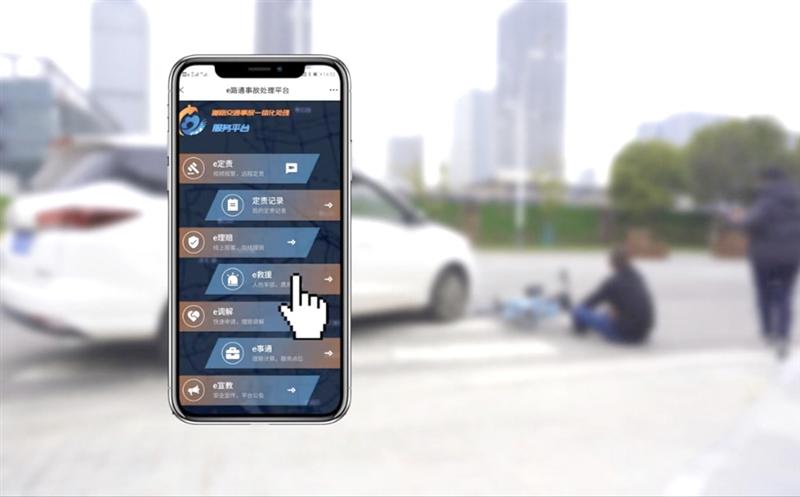

要实现既便民又释放警力的目标,必须打通公安、保险、医疗之间的数据信息壁垒。为此,2022年3月,无锡公安“e路通”项目立项后,房子元带领团队,设计了100多份图纸,并与公安部交科所合作,在全国首创了整合公安、保险、医疗“数据流”和“业务流”的“e路通”交通事故一体化处理平台。

2022年6月,通过重重测试的“e路通”雏形搭建完成。然而,当他们信心满满地到交通事故现场测试时,当事人手机上的“e路通”仿佛水土不服了,卡顿、打不开摄像头等问题频出。此时,房子元才发现,不同品牌、型号的手机,摄像头调用规则都不相同;很多市民的手机上安装有多个浏览器……后台系统不能完全适配。

为攻克这个难题,房子元和同事在无锡百脑汇、梦之岛数码港足足“泡”了14天,测试到第400多部手机时,他突然意识到这是条“弯路”,因为市面上手机型号太多,更新换代又快,根本测不完,让系统适配具有唯一性才是破题的关键。而微信自带视频通话和浏览器功能,能够适配每款手机,给他提供了新思路。

2022年8月,“e路通”用户端以微信小程序的形式上线试运行;2023年4月,“e路通”平台正式上线。它的应用,让轻微交通事故实现了视频报警、定责定损、保险理赔全程“云上办”。

目前,“e路通”视频快处机制在全国所有城市推广应用,累计快处交通事故2000多万起,惠及全国数千万人。仅在无锡地区,“e路通”每年为群众节约事故处理时间240多万个小时,全市超60%的交通事故无需交警到场。房子元的初心实现了。

3

用光捕捉“肇事者”

房子元能设计、研发出“e路通”,同事们毫不意外。无论是在大队还是支队,同事们对他的评价都是:有韧劲、爱钻研、能啃下“硬骨头”,是当之无愧的全国道路交通事故处理专家。在共同办理一桩“高架桥谜案”期间,同事赵可从房子元身上看到了“专家”的具象化。

去年12月中旬的一个晚上,高浪路高架下的一处辅道上发生一起事故,一名男子躺在地上昏迷,身旁倒着一辆代驾电动自行车。

现场没有监控设备,也没有目击证人,伤者被送医后不治身亡……这起事故是如何发生的,一时成谜。

时间一天天过去,家属迟迟没等来调查结果,情绪愈发激动。但属地交警大队在办案过程中穷尽一切方法,仍未有丝毫突破,向支队求助。

房子元和同事赶至现场后发现,事发路段紧邻施工区域,过往车辆多……在实地勘察期间,房子元注意到,事故地点前方200米处,有一个摄像头,虽然拍不到事发路段,但或许能从中找到一丝线索。

果然,在调阅该摄像头视频时,房子元发现,画面中时不时闪现一道道光斑。经现场测试、分析,光源被查明——车辆经过事发辅道路段时,车灯的光会反射到高架桥底部,形成光斑。而死者的代驾车上安装了爆闪灯,光斑更特别。

据此,房子元有了一个大胆的想法:用光来找“肇事者”。通过图像分析、计算,并结合光斑出现的时间,他推算出死者骑车发生事故的时间段,在该时段内,有4辆车途经此处。随后,他查明4辆车的相关信息,分别测试这4辆车在匀速、加速等状态下,有无与死者出现空间重合的可能。

经反复推演、计算,4辆车与死者发生碰撞的可能性被全部排除。结合现场环境、死者伤势等因素,最终确定这起事故系自摔引发的。

查明事故原因,交警的工作基本上就结束了。但房子元却想到了家属面临的问题:谁来赔偿?

在办案中,房子元了解到,死者是新吴区某公司职员,下班后兼职做代驾司机。公司为他购买了意外险,同时,根据代驾平台的合同约定,他当晚是代驾刚结束回家,符合工伤认定情形。

最终,在房子元的多方奔走、协商下,相关单位的赔偿责任得以明确,死者家属获得了相应的经济赔偿。

4

驶向“索命的路”

对于道路交通事故,很多人会认为,它是意外、随机发生的,甚至迷信地认为,是当事人运气不佳、命不好所致,如果不在这个时间出现在这个地点就能避免。

那么,如果有“如果”,倘若时光能倒流,事故能否避免?房子元做了一个测试——在大数据模型中,他把无锡过去6年来发生的亡人交通事故,重新“撒”回路面,找出亡人事故多发路段。然后亲自到现场去走一遍。结果发现,很多事故的根源问题不在于人,而在于路。

江阴市徐霞客镇就曾有一条“索命路”——2023年1月7日,当地村民郝某骑车途经此处发生交通事故死亡。一年后的同一天,郝母去给他扫墓,在同一地点遭遇车祸,当场殒命。

周边村民闻之叹息:这是母子俩的命中劫数。

房子元不这么认为。他到现场后,很快“诊断”出问题:这段长度不到1公里的路,护栏等交通安全设施残缺,沿线有8个开口,直接通向居民区……表面看似便利,实则包藏祸根。

对此,房子元开出了“药方”:封闭3个存在风险隐患的开口,增加一条南北向辅道,沿线加装14处安全警示设施。

家住被封开口附近的10多户村民得知后,强烈反对:“你们敢封,我们就敢拆!”

房子元和同事一一上门做工作,现场演示,走辅路更安全,花费的时间比原来只多了不到1分钟。

亲眼看到“证据”后,村民们情绪平复,尝试接受。如今,安全辅道成为村民出行的必经之路,这片区域也再未发生亡人交通事故。

像这样发生过亡人事故的路段,2022年以来,房子元一共跑了2000多个,每到一处,他都会为道路“把脉”“开方”,推动“治疗方案”100%落地、风险隐患100%闭环治理。

在此期间,房子元还牵头研发了“路患清”交通事故分析研判预警系统。该系统相当于道路的智能“体检仪”,能够精准排查事故多发点位,分析并主动预警交通安全风险,给出改善建议,评估治理效果。自系统应用以来,已累计排查道路交通事故隐患点位近4000处,其中,98%的点位目前已完成全流程跟踪闭环治理。

5

找到那位老年人

给事故多发道路“体检”“开方”,是重点事故全链条工作的一环。这也是无锡在全省范围内的又一项创新。

长期在线下奔波于亡人事故现场、在线上统计分析亡人事故,伤亡者的鲜血与庞大的数据,无数次刺痛着房子元。他觉得,自己“必须要做点什么”来预防事故发生,但又深知,单靠公安部门难以实现。

“跳出交警看交通”,房子元思维打开,想到了在创新交警工作的基础上再“借力”,据此提出了“交警吹哨、属地负责、部门协同”的“重点事故全链条工作法”。

在这套工作模式下,交警的工作从传统的事后被动处理事故,延伸到事前的主动预防;其他相关单位也从交通治理的“配角”变为“主角”。

预防治理的重点,既面向路,也面向人。对于路,交警负责诊断“开方”,属地政府、相关部门负责“按方抓药”;对于人,还有更加精细化的守护行动。

以老年群体为例,数据统计显示,在全市每年发生的亡人交通事故中,涉及老年人的占比超60%,其中,老年人驾驶电动自行车的事故较为常见。

为引导老年人规范参与交通,房子元给出了“科技+”守护方案——参照社区民警的工作模式, 在全国范围内创新探索了“路区交警”运行模式,并于2023年创新打造了“骑行守护”老年人风险预警模型。该模型能自动精准识别存在不规范佩戴头盔、闯红灯等行为的高风险老年人,并将相关信息推送给“社区交警”、村(社区),由相关人员上门找到老人,一对一精准宣教,从而消除风险隐患。自该模型正式应用以来,全市涉及老年人的亡人交通事故同比下降21.9%。

作为一名交警,房子元所做的工作,常常打破传统与常规。很多创新在初期不被理解,甚至受到排斥、抵触。然而,这些从未影响房子元的积极性,他说:“每一个亡人交通事故背后都是一个甚至几个家庭的破碎。如果通过我们的工作,哪怕能少发生一起交通事故、少死一个人,我们的努力都是有意义、有价值的。”

(刘娟/文 滕容/摄)