近日,中国首部8K拍摄太空电影《窗外是蓝星》上映。从航天员在轨工作的日常场景,到舷窗外缓缓掠过的蔚蓝星球;从在太空实验室里进行科学实验,到平安返回东风着陆场,影片记录了空间站内外的珍贵画面,为观众带来无与伦比的视觉盛宴。

数字难以模拟的宇宙奇观

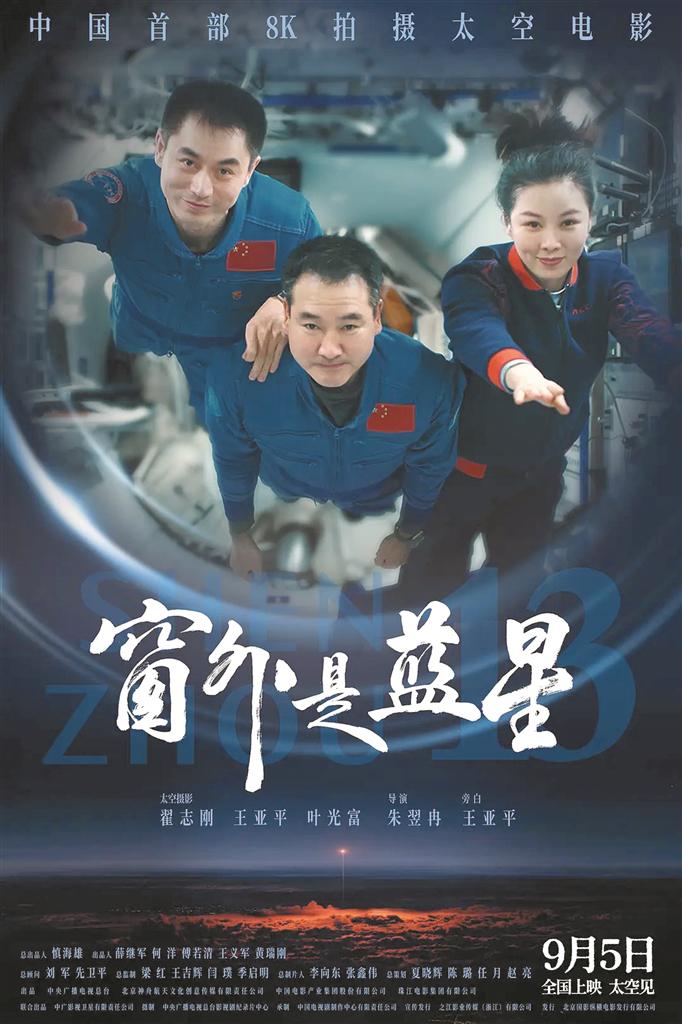

“如果有一天,那个让你憧憬许久的一幕,真的出现在眼前了……”王亚平的独白声中,地球近距离掠过,海天胜景仿佛触手可及。电影《窗外是蓝星》的主要画面由神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富作为摄影师在中国空间站拍摄,朱翌冉执导,故事以神舟十三号飞行乘组首次执行在轨驻留6个月任务为蓝本,向观众呈现了一场太空的非凡旅程。

作为中国首部太空电影,影片采用全国产8K超高清摄影机拍摄,拍摄过程集太空科研课题攻关、电影创作探索与大气层相隔的天地协同等挑战于一身,先后攻克火箭振动测试、空间环境测试和空间站内适配性充电存储等一系列难题。

导演朱翌冉表示,三位航天员最大的优势是百分之百的在场性和真实性,“第一个镜头就震撼到我了——舷窗外的地球太震撼了。他们的首要身份是探索宇宙的科学家和工程师,拍摄是在繁重工作之余完成的。用真实的取景来呈现太空题材,更能震撼心灵,地球的真实质感是无法用数字技术渲染出来的。此次太空电影的成功摄制建立在中国载人航天不断取得成就的基础之上,是一次‘思想+艺术+技术’创作的生动实践。”

承载人类想象的太空题材

人类对于天空的想象从未停止,这一点也反映在影视作品中。1902年,《月球旅行记》作为第一部以登月为背景的电影,凭借着天马行空的故事情节和超越时代的视觉表达、蕴含深意的思想内核,成为科幻电影发展的一座里程碑。

近年来,数字技术的飞速发展为太空想象的影视具象化提供了最大可能的支持。比如2014年上映的《星际穿越》,该片由克里斯托弗·诺兰担任编剧及导演,讲述了宇航员通过穿越虫洞来为人类寻找新家园的冒险故事,获得了第87届奥斯卡金像奖的五项提名,并获得最佳视觉效果奖。

2019年上映的中国科幻片《流浪地球》,讲述了太阳即将毁灭,面对绝境,人类开启“流浪地球”计划,试图带着地球一起逃离太阳系、寻找人类新家园的故事。凭借强大的故事内核、令人震撼的视觉效果,《流浪地球》拿下46亿元票房,更是开启了中国科幻电影的大门。2023年,《流浪地球》持续在科幻题材下深耕“中国式的浪漫”,收获总票房40.29亿元的好成绩。

引发强烈共鸣的人间温情

相对于以上几部强叙事的电影,《窗外是蓝星》更接近于纪录片的质感。影片首次将中国航天员在太空的工作、生活真实细致地呈现于大银幕之上,既有无数前所未见的太空景象,也有许多太空生活不为人知的细节,通过航天员王亚平的视角,让影片呈现出兼具细腻情感、视觉震撼与宇宙哲思的独特张力。

舷窗外,是极热、极寒交替,舱内则是忙碌热闹的景象,航天员拆解货物包裹、检测舱内微生物,如同搬入新家般精心布置空间站。春节时,翟志刚写下“逐梦飞天同守岁,龙骧虎步共迎春”的对联;三人围“坐”吃饺子——这是独属于中国人的太空年味。

开场那只可爱的兔子玩偶,成为贯穿全片的情感符号。它飘在舱内背景中,出现在天地视频通话的画面里,每每出现,航天员与家人的故事便准时开始:“妈妈,你给我摘一颗星星回来吧!”女儿的声音从地球传来,王亚平微笑回应;看到翟志刚身着唐装庆祝春节,儿子笑称他“像说相声的”。影片用这些情感元素,赋予最尖端科学探索以朴素的人情味,引发共鸣。(齐鲁晚报)