在近日落幕的2025年世界职业院校技能大赛中,江苏省天一中学代表队凭借创新项目“智伴鱼优——基于RISC-V与AI大模型的智能生态鱼缸”,在人工智能赛道(高中组)脱颖而出,以小组第一、全国总分第二的优异成绩斩获金牌。

据悉,人工智能赛道为本次大赛首次增设,共设5个竞赛组别,除了面向高等职业院校、中等职业院校外,还面向普通本科、职业本科、高中开设赛项,其中,高中组有35支队伍参赛。天一中学在此次比赛获得金奖,不仅展现了无锡中学生卓越的技术创新与跨学科实践能力,也体现了学校在科创教育、产教融合与拔尖创新人才培养模式上的成功探索。

灵感源自生活,做有温度的科技作品

“智伴鱼优”项目起源于天一科学院电子创客社团与无锡科创企业合作的人工智能课程。团队由4名高二学生组成,分别为项目组长陈艺琳、系统测试工程师张云翼、软件工程师胡苏浩宇和硬件工程师焦一桢。团队成员从真实生活场景中汲取灵感,他们有的关注到学生的学习焦虑问题,有的则在养老院做义工时发现老人有情感陪伴的需求。他们希望借助技术,打造一个智能且充满人文关怀的生态鱼缸,面向养老院、家庭、学校等多样场景,提供可持续的陪伴解决方案。“‘智伴鱼优’不做只讲参数的机器,而要做有温度的科技作品。”这是成员们始终秉持的理念。

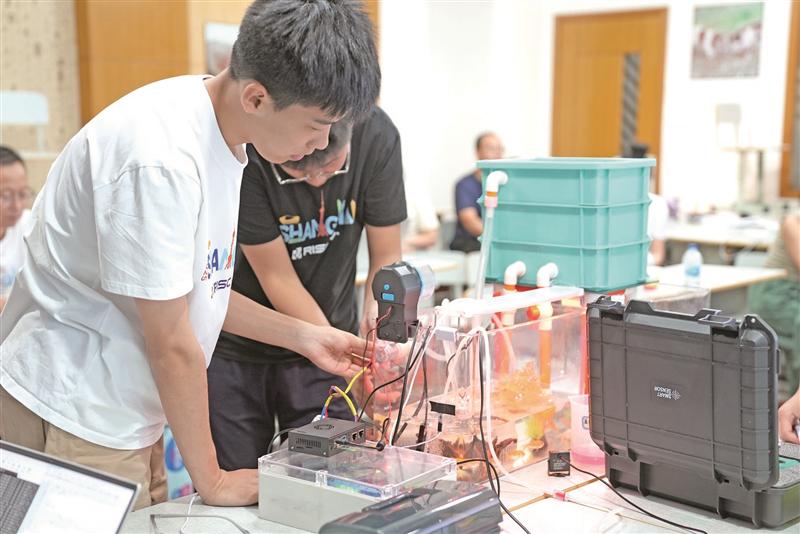

这个鱼缸的核心软件由学生们自主开发,实现了全栈开源技术的融合与创新应用。他们首次将国产RISC-V芯片应用于智能水产养殖场景,并基于Linux操作系统与DeepSeek等开源AI工具链,成功开发出专属智能体“小天”。在“小天”的管理下,鱼缸具有了远程监控、自动喂食、自动换水、生态系统自适应和人机情感交互等一系列功能,甚至可以根据不同的鱼群制定特定的喂养策略。团队成员胡苏浩宇介绍:“这是一个能感知、会思考、能自主决策的鱼缸,为新手小白提供了一个更易上手的平台。”

从零开始攻坚,他们在磨砺中蜕变

回顾备赛历程,团队成员深有感触。在2个月的高强度备赛过程中,他们从零开始,自主完成技术文献查阅、系统架构设计、软硬件开发与多轮系统调试,展现出高中生罕见的产品化思维与工程实现能力。备赛期间,团队的软件工程师胡苏浩宇自学了大量嵌入式与多线程编程内容,常常调试代码到深夜;硬件工程师焦一桢则从软线焊接起步,逐步攻克硬线连接与主板布线,双手被烙铁烫出泡;系统测试工程师张云翼反复验证系统稳定性,记录数据、反馈问题,为整体优化提供了坚实支撑。

“作为一个综合性强的项目,每一次系统联调,每一次模块对接,靠的是充分沟通与高效协作。”项目组长陈艺琳表示,“我们经历了无数次方案推倒重来,PPT和讲稿反复修改,排练直到嗓音沙哑。正是这种坚持与彼此间的信任,让我们最终呈现出完整而创新的作品。”

领队陆锋磊、指导老师冯丹沁、周畅等并未过多干预团队的备赛进程,而是鼓励学生自主探索与创新。“只有学生真正理解、实践并创新,才能够在比赛中流畅表达。”冯丹沁这样总结。

联动各方资源,赋能教育与产业未来

“智伴鱼优”项目目前已受到相关行业关注,并在第五届RISC-V中国峰会作为教育应用首例展示。同时,它也成为江苏省首批全国中小学人工智能教育基地建设标志性成果,为高中阶段开源硬件与AI技术的教学实践提供了可复制的经验。

近年来,我国大力推动人工智能课程进入中小学课堂,培养适应新时代要求的创新型人才。作为中国科协青少年科技创新人才培养项目学校,天一中学多年来坚持“三高”合作,积极与高中、高校、高新企业协同共建课程与实验室平台。同济大学首个全国中学人工智能实验室便落户天一,并开设同济天一“人工智能课程”。这类合作不仅拓宽了学生的技术视野,更提高了学生思辨精神和创新能力,为中学生成长蓄力。

天一中学执行校长陆锋磊表示,“智伴鱼优”不仅是一项竞赛作品,更是天一中学在人工智能课程建设与创新素养培养方面的重要成果。经过此次比赛,团队学生综合能力有了显著提升,培养了他们自主学习能力、科学素养以及团队合作能力,极大促进了学生的全面发展。未来,天一中学将进一步联动产业资源,为推动RISC-V生态发展和技术自主可控贡献教育力量,为集成电路产业实现高水平应用提供高中样例支持。(陈斯琦)