有一种工作,逢山开路、遇水架桥;有一种生活,风餐露宿、沐雨栉风;有一个兵种,脱下军装军魂仍在,这就是中国人民解放军铁道兵。他们为建设祖国的钢铁动脉立下了不朽功勋,用血肉之躯成就了无数丰功伟绩。金城湾路的大桥工业园内有一家特别的“文化园”,与一般的纪念名人的文化园不同,这家文化园是铁道兵进行文化交流和传承铁道兵历史的根据地,取名“四方老铁文化园”也意味着全国各地的铁道兵是一家人,这里就是铁道兵的家。

退役老兵建了“四方老铁文化园”

1977年1月,年轻的马毓星怀着一腔热血情怀,离开了无锡走进铁道兵军营,服役于铁一师。在部队三年多的洗礼和锤炼,造就了他不畏困难、艰苦奋斗的品质。回到家乡后,马毓星先后开办了以生产保鲜膜为主打产品的公司、无锡四方老铁文化传媒有限公司,并创办了“四方老铁文化园”。

“四方老铁文化园”创办于2017年8月,马毓星靠着一份坚守和精心经营,开办至今藏品不断丰富。马毓星喜欢书法、绘画和瓷器等,“四方老铁文化园”一楼专设一间书画室,墙上挂满了各式书画作品,来访参观的战友只要有兴致就能挥毫泼墨留下墨宝。二楼展厅进门处,在天安门城楼背景的映衬下,一尊毛泽东塑像迎门而放,十大元帅塑像分列两边。铁道兵战友的各种瓷器、绘画、书法、紫砂壶等艺术品一一陈列在走廊两边的展柜、展厅中,每面墙上也都挂满了书画作品,栩栩如生的飞鸟走兽、花草虫鱼,古朴莹润、造型各异的瓷器、紫砂作品……真是琳琅满目,让人应接不暇。据马毓星介绍,这里的展品都来自全国各地的铁道兵战友,其中还有中国当代实力派画家石川的作品,其作品曾作为国礼赠送外宾。“这些作品不仅是铁道兵精神的传承,更是民族文化的传承。”

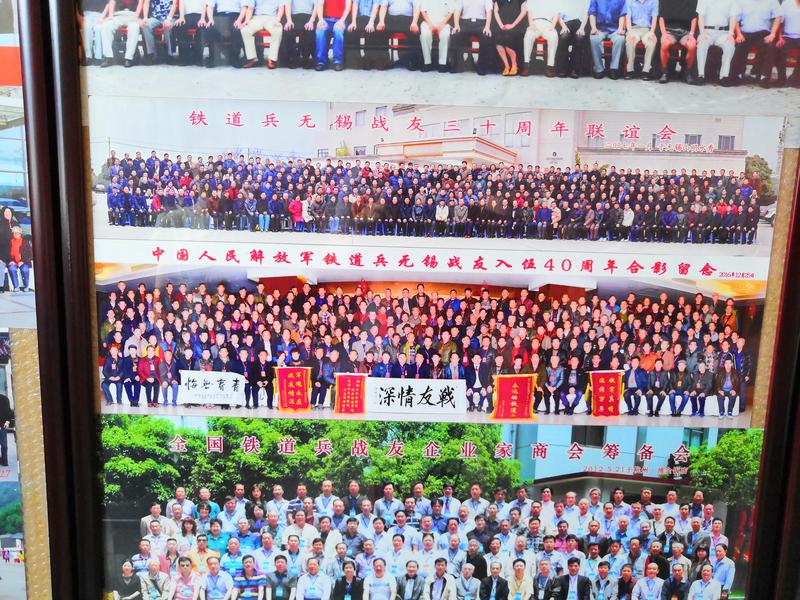

多年来,马毓星一直从事着文化产业,为铁道兵战友搭建了一个文化交流、情感沟通的平台,深受战友们的喜爱和尊敬。马毓星身为无锡市铁道兵文化联谊会会长、江苏省铁道兵文化联谊会副会长,时刻不忘“传承铁道兵文化,弘扬铁道兵精神”。且不说接待室里满墙都是与铁道兵有关的新老照片、锦旗和书刊,就连他平时穿的短袖、开的车子都充满了铁道兵元素。兼任全国铁道兵战友旅游协会副秘书长的他,除了留守文化园,每年还积极去各地参加战友聚会,热心举办各种联谊活动,满墙的活动照片和战友聚会的合影可见一斑。不论全国哪里的铁道兵战友来访,马毓星都会热心招待,据说他每年光是接待战友喝茶就要喝掉100多公斤。铁道兵的战友情谊是浓烈的生死之交,只要战友有困难或是生重病需要帮助,马毓星都会带头号召战友筹款献爱心。

你所不知道的那段历史

马毓星回想起3年多的军营生涯感慨万分,“逢山凿路,遇水架桥,铁道兵前无险阻;风餐露宿,栉风沐雨,铁道兵前无困难”。造路条件困难、危险重重,没有任何先人的道路可以依托,全靠人工一榔头一榔头地凿出路来。谈及一次死里逃生的经历马毓星欷歔不已,“最初的隧道全靠枕木搭构,塌方来的时候枕木之间摩擦发出轻微响动,经验丰富的老兵能察觉到,可新兵不行。当时眼看着塌方就要来了,大家都退出了隧道,只有少数新兵还在里头。这种情况通讯兵都不敢下去喊人,我心急如焚,管不了那么多,推开劝阻我的战友就往下冲。隧道越往下面摇晃得越厉害,我边跑边喊,一手揪着新兵们一手抠着石壁,把他们使劲往上推,大家跌跌撞撞爬上去后里面立马塌陷了。”逃出生天后,他们狼狈地扑在地上,身上大大小小的伤不计其数,尤其是手上血和着泥,没一块好皮,所幸大家都还活着。

“铁道兵的精神就是艰苦奋斗,志在四方。”平津战役,他们挺进山海关,抢修北宁线;渡江战役,他们修通津浦、平汉铁路。“山洞里爆破、塌方、地下暗河处处都是艰险。”马毓星说道,“尤其是成昆线修建时,牺牲的战士更多。记得那时酷暑,身边一起装卸石料的战友突然就倒下了,再也没有醒过来。”

张锡伦今年76岁,1963年入伍,当了6年铁道兵。当初征兵入伍时并不知道会去当铁道兵,官方说的是“陆军特种兵”,铁道兵太苦了,实话实说招不到人,他也是被“坑”进铁道兵的。到了部队一看,连队不固定,营部都没有,四周荒芜苍凉,营地还是现造出来的,条件之艰苦可想而知。张锡伦曾经参与过上海虹桥机场的扩建,为起降波音707客机,需要加宽加长跑道,要求必须在1964年5月1日前通航。“当时虹桥机场都是人,为了抢工期没有时间休息,最长曾连续48个小时在干活,走路都在打盹。”就是这样昼夜不停地施工,工程提前完成,铁道兵第11师52团一营、四营仅二个营就完成了扩建工程量的52%,受到工程指挥部充分肯定。张锡伦荣立三等功,当时的奖励是一本《钢铁是怎样炼成的》和一支笔。

如今,这些当年的老兵无论在哪里,无论从事什么工作,那段峥嵘岁月都是他们心中最难忘的记忆,军营锻炼了他们的体魄,也锤炼了他们的意志。铁道兵的精神和文化,永远是激励他们前进的不竭动力,而四方老铁文化园的成立正是铁道兵精神的传承延续。

参与危险品应急处理

随着改革的春风吹遍四海神州,曾经的英雄部队——中国人民解放军铁道兵也在1983年集体转业到地方,继续在新的战线上为国家建设而奋斗。

1991年无锡遭受了罕见的水灾,马毓星说,“当时有个危险品仓库被洪水冲垮了,东西全漂在水里。事态紧急,我们几个战友不顾自身安危,直接下水抢救物资”。铁道兵的牺牲精神已经渗透进他们的骨子了。在5·12汶川特大地震、青海玉树地震、雅安芦山强烈地震、西南地区旱灾、舟曲泥石流灾害等国家有难的关键时刻,新“铁道兵”们挺身而出,救人、修路、献血、捐款、捐物,与祖国和人民共克时艰。

新时代钢铁大动脉和高速公路已经横贯南北,贯通东西。上海磁悬浮工程、四川雅西高速干海子特大桥、重庆鱼洞长江大桥、青云山隧道等等中国铁建的项目创造了一个又一个的奇迹。阿尔及利亚高速公路、尼日利亚铁路、亚吉铁路、阿卡铁路等项目遍布海外。“一带一路”沿线国家基础设施建设有80%的工程都是新时代“铁道兵”们写下的伟大篇章,为推动当地工业化、城市化和基础设施现代化发挥了重要作用。

(晚报记者 潘凡/文、摄)