| 孟敦和 文 |

一

今年农历8月20日,是王季鹤先生百年诞辰,他离开我们已整整17个年头了。

我有幸与王老是同事,因爱好业余写作,也喜欢书法,成了忘年交。王老瘦长身材,声音洪亮,抑扬顿挫,一生与油漆和书法打交道,他的作品涵书卷气,人品令我敬仰。君子之交淡如水,这么多年,我对他的关注远不如他对我的厚爱。每想到此,不觉羞愧,我欠了他不少人情债。当年,王老挥毫不少,但除了几支毛笔、几瓶墨汁、一卷宣纸,并没有得过多少酬劳,如今,“建工大厦”四个金光闪闪大字,依然熠熠生辉。

我责怪自己不懂市场经济法则,只晓得友情至上。更有甚者,朋友知道我与王老交情,托我求墨宝。我难拒绝,也难启齿,只好登门造访,相见甚欢,香茗款待。桌台上,摊着墨迹未干的“水蜜桃”字条,说是应阳山之约所书,很是秀气。他说,你也太忙,以后写字的事,不必亲自过来,一个电话就可以了。有一次,我实在走不开,一个电话过去,王老一口答应,电话里的爽朗笑声让我如沐春风,一直暖和在心里。

去年,去火车站观光,见新改造站屋上空,“无锡站”的醒目隶书,吸引了众多旅客眼球。他的子女告诉我,旅游名城招牌字,没有想到依旧是他老人家的手笔,非常欣慰。我想,斯人已去,书法永远活在城市心脏。

记得上世纪80年代,我曾为他写过一篇文章。今天重温他的精神风貌,以表达我对王老的深切怀念。

二

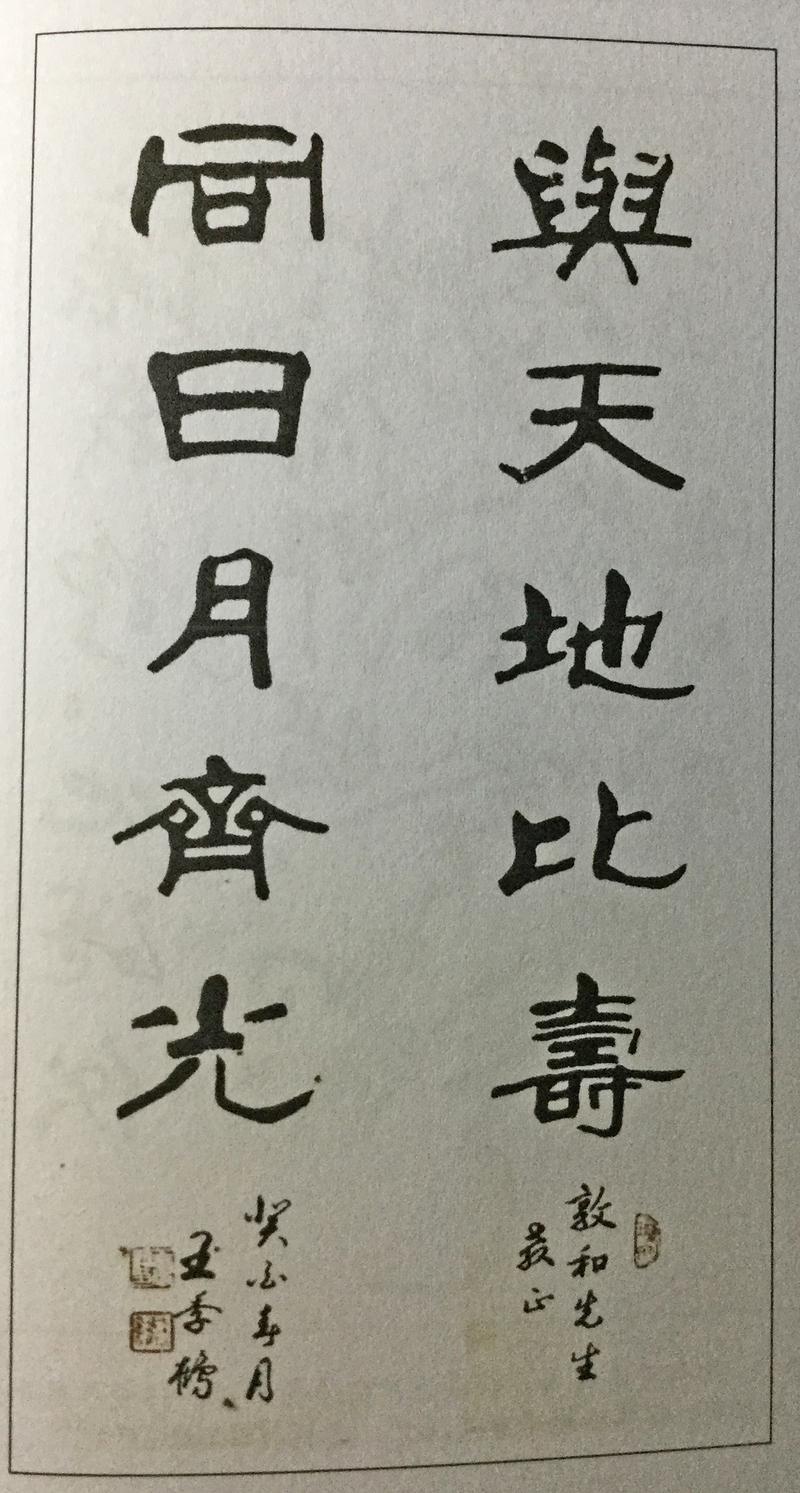

初秋的太湖,波光粼粼,风帆点点,水天一色。奶黄色的“太湖号”游艇,巡游了神奇的七十二峰之后,又沿着玉带似的古运河向浙江湖笔之乡湖州进发。船舱里欢声四起,宾主谈笑风生。一位精神矍铄的老人正在全神贯注地挥毫。顷刻间,文征明的《咏太湖诗》已跃然纸上:“岛屿纵横一镜中,湿银盘紫浸芙蓉。谁能胸贮三万顷,我欲身游七十峰……”他那潇洒苍劲的书法,博得了一阵阵掌声。日本东京书法友好代表团团长进藤静石高兴地向他祝贺:“太湖山水之美令人向往,先生的洒脱笔法却更为传神。”这位老先生,就是当年的无锡市政协委员、中国老年书画研究会会员、江苏省书法协会会员、市书法学会顾问王季鹤。这是他和无锡的书法家一起,同日本书法家进行艺术交流。

提起王季鹤的书法,不仅闻名无锡,有“梁溪书法家”之称,而且在国内外也享有一定声望。他过去是一个出色的油漆工,现在是一位自学成才的艺术家,他的书法成就,是我们无锡建筑业的骄傲。有一次,一位北京来的领导同志看了王季鹤的书法连声称赞,就向我打听这是哪里的书法家,我诡秘地告诉他:作者就在本地,且与我们同行。他干了四十多年油漆工,练了几十个春秋的书法,现已成了江南的书法家。后来,那位领导同志得了一幅他的隶书,如获至宝,带回北京,配上铝合金镶边玻璃镜框,挂在会客室里,逢人便说:“这是我们建筑书法家的手笔。”

年过花甲的王季鹤同志出身贫寒,17岁到油漆店当学徒,50年代初进无锡市建筑工程公司,一直从事油漆装饰、楹联书写、广告设计工作,在建筑行业整整干了四十多年,他对我们建筑有着深厚的感情。十年浩劫后,园林风光、建筑文物遭到严重破坏,需要整顿修葺,组织上指名把他调到园林处工作。退休之后,他仍然是建筑单位和园林部门的技术顾问。无锡市鼋头渚东林党高攀龙“濯足处”,飞云阁,万浪桥“摩崖石刻”,惠山寄畅园的“郁盘”,蠡园湖滨饭店的“迎客厅”;浙江普陀、上海静安寺、常州天宁寺、西安临潼、河南翰园等碑林;以及工厂、学校、部队都有他的墨迹。一些熟知他生活道路的人曾经这样夸奖说:建筑本身是一种艺术美,书法更能陶冶人们的精神文明,王季鹤恰是两者结合的实践者。

三

党的十一届三中全会像一股和煦的春风温暖了祖国广袤的大地,王季鹤同志心底奔流的春潮也浩浩荡荡涌向笔尖。无论是碧水如染的早春,骄阳如火的盛夏,还是天高云淡的深秋,腊梅芳香的隆冬,王老不停地飞舞着羊毫,为太湖山水抒情,为四化建设歌唱,为中日友谊欢呼,为年轻的爱好者示范。一个油漆工人,当上了市政协委员,被选为市书法协会理事,经常参加与国外朋友的书艺交流,他的书法出市、出省、出国,登上了“大雅之堂”。过去,我到他家请教,他伏案在闹市一个小巷的斗室里书写,一间卧室只能摆一张四仙桌,写字时满床、满地都是宣纸。后来,他乔迁了新居,全家高高兴兴住在环境幽美、条件舒适的清扬新村,宽敞的卧室阳光灿烂,阳台上水仙花含苞欲放,书房里书橱书台、书画字帖、文房四宝整整齐齐,如椽的大笔蘸满墨汁,清静文雅的书斋里,散发着阵阵墨香。他满面笑容地对我们说:“我干了一辈子建筑,住了这样好的房子,要感谢党和人民为我创造了美好的条件,我要为四化伟业大书特书!”

王季鹤同志受有关部门的邀请,写过几百个条幅,赠送港澳同胞和海外友人。他的佳作随同无锡市政府友好代表团赠给友好城市——日本明石市人民。当时的市长衣笠哲十分欣赏他“刚劲有力,洒脱大方”的隶书,一时传为中日书法交流之佳话。

当时在王季鹤家的玻璃台上,有一本刚从上海人民美术出版社寄来的大型旅游画报,就有他的题刊《江山多娇》。飘逸娟秀的笔锋,扉页上还有他的书法作品。《江山多娇》每期都有他的墨迹;《全国吟赞连云港楹联选》,其中有舒同、张爱萍等名家作品,也有王季鹤的佳作:“尝满山花果,望大海连云”。兴化县郑板桥纪念馆筹备委员会,为了纪念郑板桥诞生290周年,特地给王季鹤发来了专函:“素仰您书画篆刻造诣很深,久享盛名,特慕名来函,敬求墨宝。”有本杂志载文介绍,“邓演达烈士之墓”七个金光闪闪的大字,是已故全国人大常委会副委员长何香凝的手书,墓碑背面烈士传略由王季鹤书写。经文章作者这么一提,使我想起了在南京灵谷寺,有一块4米高、1米宽的石碑,数百字刚劲奇丽、别具一格的隶书就是王老的笔迹。他没有在石碑下面落款,观众对此颇为关注。这种可贵的精神,令人敬佩。

四

王季鹤攻练书法数十载,行、草、楷、隶各体都能写出较好的水平,后来,他主要钻研隶书,自成一格,博得中外书法爱好者好评。幼年他就喜欢书法、绘画,被艺术的美所熏陶,拿起油漆排笔,就开始练字。每天起早摸黑不少于三四小时,没有墨汁,用大白粉浸水,没有纸张,用一块小黑板,在昏暗的油灯下磨练。冬去春来,年复一年,勤奋苦学,从不间断。

他从小喜爱汉代曹全碑,反复揣摩,领略前人法书结构、笔法的妙处及运用“遁”“躲”“蔽”“闪”的含意,更重要的是博采众长,他更重视集各家之大成,凝独到之造化,决不墨守成规,要写出自己的风格。他曾说:“我涂笔数十载,平平庸庸,觉得书法好学,独到唯难,难就难在‘收’与‘放’上,我琢磨来琢磨去,对每个字每个笔画就是‘收’不好,‘放’不开。”这自然是他的谦逊之词,也的确是他苦心钻研的肺腑感受。无锡市书法家协会的刘江鸿同志对我说:“王季鹤的隶书,所以能别具风采,自成一家,乃是他刻苦用心的结果。”原无锡市文联领导徐静渔同志说:“王季鹤的隶书在无锡是第一流的,他下了苦功,功力深厚。”

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”王老的书法艺术成就,像一面闪光的镜子,照亮了自学成才、奋发亢进的道路,给人以智慧、激励和启迪。

王季鹤的书法成就,引起了当年建设部领导的高度重视,在全国建筑职工书法美术展览中,王老作品受到嘉奖。他在平凡岗位上,刻苦探索艺术道路,影响了一个行业。