未曾到江南,可以先从诗歌里读到、从曲子里听到,这比地理意义上的江南影响力更大。在诗词歌赋、戏曲本子里,“江南文化”总是无处不在。每个时期的诗词和戏曲,在无形中推动着江南文化的发展。而江南的动人诗词,有很多出于外来者或流寓客之手,这赋予江南文化符号丰厚多元的内涵和奔腾不息的生命力。

朱万曙 (中国人民大学文学院教授):

“没有文化的支撑,戏曲的生命也是有限的”

问:江南戏曲在发展过程中,是否有独有的路线?

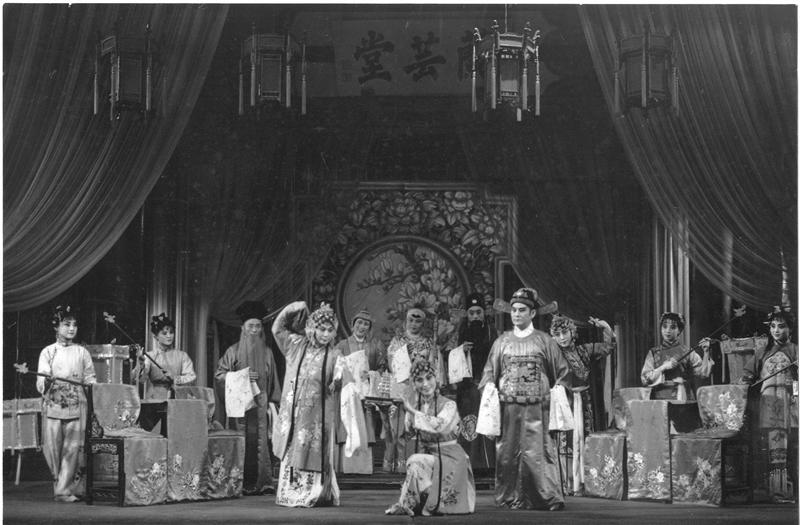

答:文脉是基础,戏脉是支流,文脉和戏脉是融合的,戏曲的案头文本是文学的一种,可以归入江南文脉的系列,但同时,戏曲也是一个脉络。戏曲是舞台演出,不仅有案头文本,还有戏曲程式,如戏班子、导演、舞美、化妆等,戏曲同样也是一个脉络。

问:文脉对于推动戏脉的发展起到了什么作用?

答:诗歌主要体现抒情传统,小说主要体现叙事传统,戏曲文体却把诗、词、骈文、散文和小说的特点、风格融合在一起,是十分复杂的综合性艺术。文人们,尤其是江南的文人们,玩的就是这种“十项全能”。这给后世带来了丰富的艺术财富,遍及文学、音乐、美术、舞台等各个层面。

问:因为文脉使得戏曲走得更远?

答:戏曲的剧本本身就是文学,比如《桃花扇》,不仅是文学作品,更是昆曲剧本,一直到今天,还在演绎流传。可以说,因为文脉,才使得戏脉流传更悠远。

刘水云(上海戏剧学院教授):

“文人结社就是让戏曲兴盛的一种方式”

问:听说古代文人跟现代人一样,喜欢聚会看戏?

答:开派对不是现代人的权利,古代文人也喜欢。明清两代是我国古代文人结社的巅峰,也推动了戏曲的创作、传播与交流。所谓的文人结社是文人们出于探讨文艺、怡悦情性或标榜声气等目的自发结成的群众性组织或团体,也是一种重要的戏剧文化现象。

问:文人们喜欢聚会,所以当时戏曲创作十分繁盛?

答:戏曲作为明清文人阶层重要娱乐交游方式,在文人社集中扮演重要的角色。大凡明清文人曲家多有结社观剧的经历。著名曲家梁辰鱼、徐渭、冯梦龙、李渔、孔尚任等,都是结社的主盟或积极参与者,而他们的剧作也多借社集演剧活动风行了酒社歌坛。社集也为文人曲家提供了切磋、探讨戏曲的便利。

小王彬彬 (锡剧名家):

“一个好的唱戏人与‘文化’密不可分”

问:文化对于锡剧发展的影响,如何体现?

答:锡剧诞生于清朝乾隆、嘉庆年间,后来演化为两人一档的“滩簧”。解放后,锡剧人由草台班子变成了剧团,文化元素也随之加入了。尤其很多唱戏演员的配偶,职业均是剧作家、导演、文人,这对唱戏者本身的文化,在潜移默化中有很大的影响和提高。

问:有比较经典的例子吗?

答:评剧皇后新凤霞和著名学者吴祖光。新凤霞是典型的苦孩子出身,就是大字不识一个,而吴祖光出身书香世家,不满20岁就被称为“戏剧神童”。在丈夫的鼓励下,新凤霞就算生病也在二十三年间,写了二十九部作品,大约四百万字的文学著作。

问:文化程度决定了戏曲中的格调品味?

答:是的,随着时代的发展,戏曲分工越来越细,从导演、演员、作曲作词到舞美设计、乐团人员。戏曲艺术的发展,跟时代有很大关系,以前的戏本子剧情套路颇为单一,现在的戏更多来源于生活、贴近观众,剧本子中人物需要演员自己揣摩,如果文化不够,很难能直击核心。

程章灿 (南京大学文学院教授):

“诗词赋予了江南文化更多的生命力”

问:江南文化中,诗词的关键作用是什么?

答:对江南文化的理解或认同,掺入了主体各自的想象,其中,文学诗词就是想象江南最有力、最普遍、最多姿多彩的一种形式。各种外来游子,和从来没有到过江南的外乡人,以反客为主的抒写,建构起文学想象视野下的江南,赋予江南文化符号以丰厚多元的内涵和奔腾不息的生命力。

问:诗词中总有很多故事,或阐述或隐喻?

答:江南是一个观念,江南有一种独特的文化生态。自泰伯奔吴后,越相范蠡、晋人张翰回归江南的故事接续了崇尚适意自足的江南文化传统,据说,后者致仕归乡的理由是思念吴中的莼菜鲈鱼。在我看来,张翰心心念念的莼菜羹鲈鱼脍,不仅是简单的两道菜肴,更隐喻着适意自足的生活方式,其弃官回乡之举代表了向心灵故乡的回归、向自然本真精神的回归。这一返璞归真、闲适淡远的文化精神,在后世文人的江南书写中不断强化,成为江南文化中一股绵柔而强劲的力量。

(记者 璎珞)