| 庄若江 文 |

今日江南,主要是古代的吴与越。也可以说,“吴越文化”是江南文化的前段和基底,时间上是继起的,空间上是一致的。吴与越也常被同提并论,似乎已无甚区别。不过若细审之,却并非如此。

要说清吴越之异同,首先要梳理一下二者的史脉。

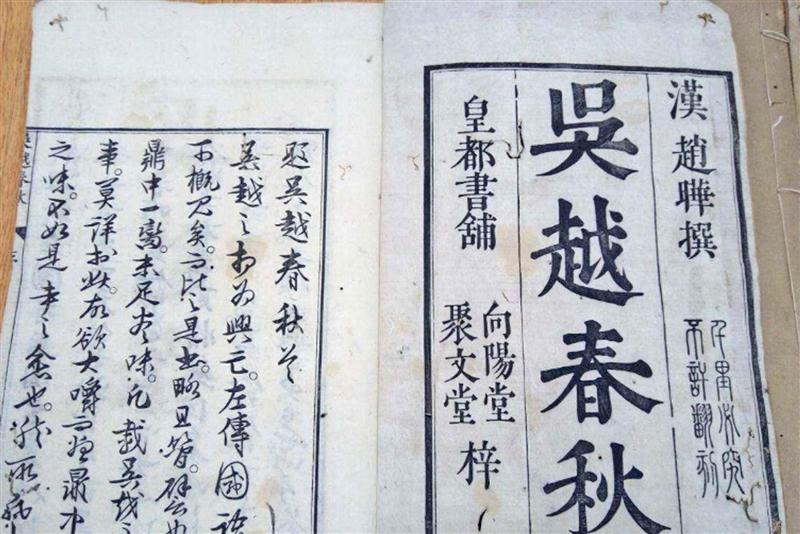

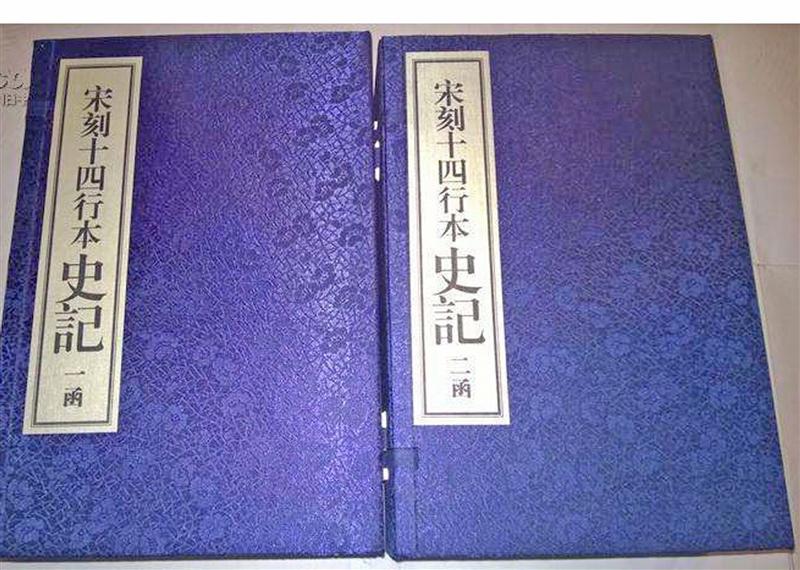

勾吴古国诞生于公元前1127年左右,周族长子泰伯为让王,从周原南奔梅里,在江南得到土著拥戴,建立了“勾吴”。《史记》称“归之千余家,立为吴太伯”。越的缘起,可追溯至公元前1913年,《吴越春秋》称,当年大禹巡行天下,回到大越,登茅山朝见四方诸侯,封有功,爵有德,死后葬于此。少康时,封大禹庶子于越,号“无余”。若此,越缘起时间要早吴国800年,但未见确切考据。春秋中期允常继位后,越世系始可考。

勾吴的第五代首领周章在任时,正值武王灭商,周章获封吴侯,由此正式立国。但直至十九世寿梦时方有起色,史家评曰“吴国始强”。勾吴在阖闾时期走向了峰巅,夫差前期时疆域扩大到今江淮皖赣、豫东、浙北以及齐鲁南部,成为仅次于楚的大国。从版图变化看,越在周诸侯排挤下不断南迁,西周初先迁至吴中,越王允常时(前538—前497)再迁勾嵊(诸暨),开始崛起,“拓土始大,称王”,《吴越春秋》说“越之兴自允常矣”。

春秋后期,吴越对抗。前494年,允常之子勾践败于夫差,遂向吴臣服。正因此,夫差将齐楚视为劲敌,压根儿没把背后的越放在眼里。然而,被耻辱和仇恨激励的勾践,战败后卧薪尝胆,在前481—前475的六年间两度伐吴,致吴国元气大伤。前473年冬,被困两年之久的夫差侥幸突出重围,却在姑苏西北的大阳山被俘获。夫差不愿接受勾践放逐“甬东”的耻辱,遂拔剑自尽。

吴的核心主要在苏南浙北为中心的环太湖区域;越则占据着会稽以东浙东南多山靠海之地。阖闾时期,吴越分界线大约在嘉兴一带,导致阖闾阵亡的檇李之战就发生在那里。会稽郡原在苏州,后分南北,北称“吴郡”,南称“会稽”。越灭吴后,尽收吴土。吴越两地“同俗并土”“同气共俗”,有了更多交融。

越文化的基底是7000年前的河姆渡文化和5000年前的良渚文化。其发展大致经历了“先越文化”(旧石器时代末—新石器时代)“中越文化”(以4000多年前大禹在会稽召会诸侯、建立“夏后之国”为标志)和“后越文化”(春秋时期越文化)三个阶段。吴文化则是江南土著文明与中原文明交融的产物。河姆渡文化发祥后,直到良渚文化时期才传播至太湖流域。3000多年中,环太湖地区一直以渔猎为主、农耕为辅。泰伯带来中原农耕文明,“化荆蛮之方,与华夏同风”,才使吴地后来居上。吴越虽然政治军事对立,但文化相互渗透、相互作用,并共同成为江南文化的基底。

到汉代,“吴越”已不分彼此。三国时东吴割据江东,与魏蜀成鼎足之势,越地一直是其稳定后方。五代十国时期,以钱镠为国王的吴越国建立,进一步实现了吴越政治、经济、文化的一体化。东晋至南宋的三次大规模北民南迁,为吴越文化输入资金技术的同时,也融入了北方的文化。故宋韩淲《涧泉集》诗曰:“莫道吴中非乐土,南人多是北人来。”

南宋时,吴越文化彻底摒弃“尚武”传统,甩掉“蛮夷”帽子,转而崇文重教。宋元时期吴越文化的优越性已十分明显,在文学、艺术、科学、制造等方面皆远超北方。明中叶后与海外交流渐多,吴越之地通江近海,得风气之先,资本主义萌芽几乎同时在两地发生。明清时江南经济繁荣,文化鼎盛,康熙“东南财富地,江左人文薮”的诗句正是对江南的真实写照。

近代以来,吴、越文化在上海发生深层交汇,北承京津,南通港粤,兼收东洋、欧美新思潮,文化内涵不断丰富,在兼容并蓄中走向现代。随着上海为龙头、江浙为两翼的长三角迅速崛起,吴越文化也被最大限度激活,重焕青春。

吴越地区多水,水网密布,通江近海,交通便利,百姓善用舟楫,有丰富水上生活劳作经验,吴越文化也共有“水文化”之特质。这种文化灵动智慧、敏察善纳、开放通达、兼容并蓄,善于审时度势,敢于探索,敏于转向,具有鲜明“智者文化”特点。总之,水的许多特征,早已融入吴越人的血脉,化作群体性的个性与禀赋。

吴越之地江河湖海的水环境,也孕育了锐意进取、敢于开拓的文化精神。吴国的开凿运河、强兵利器、四面拓疆,越国的卧薪尝胆、隐忍图强、同仇敌忾,都显示了进取图强的精神特质。江河湖海,也成就了吴越文化的开放性,兼收并蓄、海纳百川,善于吸收和融汇异质文化元素,能够包容一切富于生机的文化因子,并不断更新和自我扬弃。晋唐以来,这种开放善纳精神有增无减,在文化重心南移和引领经济发展进程中,发挥了重要作用。

相对而言,吴人相守太湖,生活较为安逸滋润,文化也更温润柔和,更善以柔克刚;越人滨江临海多山,自然环境相对恶劣,故文化更坚韧,果敢刚劲,敢于冒险,敢于弄潮。

吴、越文化的共性,源于地理环境、气候以及生活习性的相似。这种相似性表现在衣食住行、道德伦理、宗教信仰、民风民俗等多方面。吴越人皆爱枕河而居,以稻米为主食,同擅蚕桑纺织,善用舟楫。“吴钩越剑”天下名重,精妙绝伦。精良的青铜铸造术,发达的造船业,多彩的陶瓷工艺,以及后来发达的纺织工艺等,皆吴越所共有。吴越也同尊龙与鸟,信奉同一宗教,方言也自成一体。

唐代以来,吴越地区社会稳定,望族群集,天下财赋多出于此,韩愈就说“赋出天下而江南居十九”。《全唐书》的描述是“机杼耕稼,提封七州,其间茧税鱼盐,衣食半天下”;“三吴之会,有盐井铜山,有豪门大贾,利之所聚”。经济的繁荣,促使望族世家集聚,民风崇文重教。据大数据,秦汉至晚清全国共有诗人近2万人,江苏4382人,浙江3959人,居全国一二,占比42%;吴越地区书院、藏书楼也最多,明代时藏书大家多出于江浙,江苏142位,浙江114位,占全国50%;江浙书画家南直隶553人,浙江257人,占比66%。清代《四库全书》修书时,江苏供书4804册,浙江供书4600册,亦居全国一二。

明清时期,吴越文化成熟圆润,反哺中原。苏杭地位极高,才子俊彦汇聚,文化艺术繁荣。江南子弟一直是科场主角,明清时期更占绝对优势。在一千多年的科举史上,共诞生596名文状元,江浙状元数占总数的35%以上;清朝的114名状元,江苏49人,浙江19名。至2016年末,新中国1629名两院院士中,籍贯为江浙沪的院士909人,占比56%。

春秋时期,吴越争霸,吴王沉湎美色、纵欲轻敌而致亡国;勾践卧薪尝胆,隐忍图强,反败为胜;这些早期传奇似乎早为吴越文化烙印了不同的历史胎记。吴地气候环境优渥,百姓生活较为安逸,民众喜食新鲜鱼虾,口味清淡;而越地靠海,渔汛时大批海产登岸难以储存,故多腌腊。海上捕渔需冒更大风险,所以越人性格也更大胆粗粝勇武。艺术亦是如此,吴地艺术相对古雅柔婉、精致藻丽,如昆曲评弹;而越地艺术则在某些门类还保留了古远朴拙、刚劲苍凉的气息,如绍兴高腔,吼起来竟有西北秦腔味道。

南宋时,就有士人提出抗金复国要“以越事为法”,绍兴进士王十朋在《会稽风俗赋》中将越文化特征概括为“慷慨以复仇,隐忍以成事”。“隐忍成事”乃古越人报仇雪耻、发愤图强的方式,与越王的“卧薪尝胆”一脉相连。这种隐忍、沉着、内敛、坚韧性格,近代以来不乏其人,秋瑾、徐锡麟、邹容、鲁迅等,无疑都是现代越地“士人”代表,被誉为“有骨气的文人”。他们既有文人的一面,更有“斗士”的一面。毛泽东曾有诗云:“鉴湖越台名士乡,忧忡为国痛断肠。剑南歌接秋风吟,一例氤氲入诗囊。”这种“隐忍成事”在今天浙江籍企业家的创业,尤其是温州人的抱团打拼中,也仍可窥见。

可见,造成吴越文化差异原因很多,但从源头看二者原生文化就不同。吴统治者乃周室血统,受中原文化影响较大,越统治者则具有鲜明土著特色,即所谓“文野之别”。吴国自寿梦起,与周晋鲁等中原诸侯交往频繁,在接受外来文明上得天独厚。越地偏于一隅,多山靠海,较为封闭,受外来文化影响较小。越与吴楚相邻,曾为两国属国,为维持自身独立性也不得不采取封闭策略,因而更多保留了古老朴拙、刚劲豪放、带有野性的文化特质。

风俗上,越文化也具有更多原始性,先秦典籍载越地民俗“断发文身,凿齿锥髻,踞萁而坐”,“喜生食、善野音”,重巫鬼信仰等,明显有别于中原的峨冠博带礼乐文明。“越人断发文身,以避蛟龙之害”的原始习俗也折射出越人的生存艰险。古吴文化虽有古越人烙印,但在中原文化影响下变化较快。

环境的相对恶劣,造就了越文化英勇果敢、刚健朴拙,但在后来的吴越融合、原住民外迁和北人南移的历史背景下,随着文化传承主体的改变,越文化也随之而变。越文化形成于诸侯争霸历史情境中,但后来越地不仅远离逐鹿中原的战场,反而成为中原难民避乱之地,大量豪族士绅、文人墨客的涌入,使越文化内涵发生嬗变,文风日盛,终成名士荟萃、人才辈出之地。生活环境的逐渐改善、生活水准的不断提高,也促使文化由俗向雅、由粗向精转变。

吴越文化共筑江南,差异只是相对而言。在历史的演进中二河交汇,早已难分彼此。吴与越的文化是古朴绮丽的融合,是雅俗交融、刚柔相济的产物,正如河姆渡文化遗址出土的象牙雕“鸟日同体”,良渚文化时期的玉雕,吴越争霸时期精美无比的“吴钩越剑”,还有后来绚丽飘逸的丝绸,都是文化多元性最具说服力的佐证。