| 刘桂秋 文 |

一、编诗

无锡一地,自古以来,诗人骚客,代不乏人,而以明清为尤盛。同样也是在明清时代,开始有人编纂无锡的地方性诗歌总集,如明代莫息、潘继芳辑编《锡山遗响》十卷,清代顾光旭编纂《梁溪诗钞》五十八卷,晚清至民国时侯学愈续编《续梁溪诗钞》二十四卷,先后刊行于世。这其中,以《梁溪诗钞》为卷帙最巨、影响最著。

顾光旭(1731—1797),字华阳,号响泉,又号晴沙,乾隆十七年(1752)进士,宦游二十五年,历官至四川按察使。乾隆四十一年(1776),顾光旭罢官归里。乾隆四十八年(1783),他开始了《梁溪诗钞》的编纂工作。

顾光旭精擅诗词,著有《响泉集》三十卷,在当时诗名颇著,乾隆年间著名文学家蒋士铨曾称其诗“置之大雅堂,唐音尚铿尔”,所以他是一个编选地方诗歌总集的很合适的人选。从乾隆四十四年(1779)起,顾光旭担任东林书院的主讲多年,这也为他编选《梁溪诗钞》创造了有利条件:一方面,这样的身份地位更有利于他征集诸家诗集;另一方面,顾光旭后来在《梁溪诗钞》的跋语中说:“自予忝东林讲席,节束脩以次付刊”,可见他是以主讲东林的收入,来用作刊印《梁溪诗钞》的费用。

在顾光旭之前,曾有顾斗光(光旭从兄)辑《梁溪诗钞》,邑人黄世则辑《梁溪诗汇》,但都没有完稿,后来此二稿都归顾光旭。在此基础上,顾光旭广泛征集、采摭相关文献资料,“日与友朋切磋讲论故家旧族之积德发祥者,藏弆书籍之久且富数传弗替者,或遗稿放失而得之丛祠古寺、破瓿败簏者,又或始得其初稿残稿、继又得其晚年手定者,又取其家集家谱,参考确证,于史乘之外,师友渊源,流传有序,足资依据。”(《梁溪诗钞》卷首跋)经过十余年碧落黄泉、穷搜冥索的艰苦努力,《梁溪诗钞》的编纂工作终于在嘉庆元年(1796)告竣。全书中有作品入选的无锡诗人,东汉一人,晋一人,宋一人,唐一人,北宋九人,南宋十二人,元十四人,明三百人,清七百余人,计凡一千一百四十九位诗人,每个诗人都列有小传;所收诗歌总量,则多达二万多首。可以说,《梁溪诗钞》是对古代无锡诗人诗歌创作状貌的一种全景式展现。这其中,除了一小部分诗人有自己的诗歌别集单独刊行外,更多的诗人,如果不是《梁溪诗钞》选录了他们的作品并在小传中介绍其生平大略,则其人其诗恐皆将湮没无闻。所以,《梁溪诗钞》对我们今天研究古代无锡的诗歌史、文学史乃至整个古代无锡的历史文化,都具有十分珍贵的文献价值、历史价值。

二、埋诗

《梁溪诗钞》编成后,那些当初征集而来备选的大量个人诗集如何处理,便成了随之而来的一个问题。清代著名诗人袁枚的《诗冢歌》一诗开头几句说:“晴沙先生选诗毕,剩稿横堆三十尺。作何位置费商量,欲焚欲弃心未决。”很生动地表现了顾光旭为如何处理选诗后的剩稿而左右为难、踌躇不定的情景。

正在这时,有个叫贾崧的人出现了。在他的建议下,最终把这批剩稿瘗埋于惠山脚下,成为一个“诗冢”。

贾崧(1758—1803),字景乐,号素斋,邑诸生。孙衣言《礼门先生林老大人八旬寿序》中说:“无锡贾素斋为随园高第”,可知他是袁枚的诗弟子。除此之外,我们对他的生平事迹知道得很少。所幸清代学者焦循所著《里堂道听录》卷三十六的《诗冢》条,记录了贾崧所写的《诗冢记》,完整而清晰地记录了贾崧向顾光旭建议并最后施行埋诗为“诗冢”的始末经过:

嘉庆丁巳春,吾乡江墨君以所书石刻《诗冢记》遗我。记云:

“每读《昭明文选》,未尝不叹汉、魏、晋、宋之多诗人,而惜其专集之罕传也。盖选者一贤智之任,传诸家之专集,非代有贤智不能。而人事之变迁,尤不一矣。故昭明以后多选家,而专集之亡十常四五。嘉庆元年,同邑顾晴沙先生选《梁溪诗钞》,由汉至今共一千一百有十家,梓成五十八卷。余帙数千,谋所以藏之久远者。崧曰:‘非为诗冢瘗之不可。’先生曰:‘为诗冢如何?’崧曰:‘薰以芸香,函以黄肠,槨以宜兴之缸,埋之胜地,碑以志之,使后之人知我梁溪诗人之集毕萃于此,或有继我而表彰而覆藏者,其传更为远也。’先生曰:‘善。是能为汉、魏以来诸选家所未为者。’于是卜地锡山之阳,聚而封之。时季秋九月十日壬子也,贾崧记,仪征江德地书。”

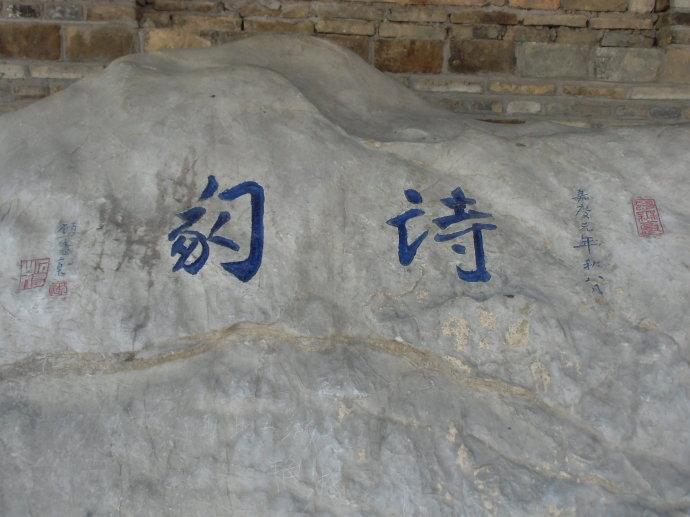

此文中记瘗诗为诗冢的具体方法是“薰以芸香,函以黄肠,槨以宜兴之缸,埋之胜地,碑以志之”,而“为诗冢瘗之”的目的是“使后之人知我梁溪诗人之集毕萃于此,或又继我而表彰而覆藏者,其传更为远也”。顾光旭采用了贾崧的建议,于是,嘉庆元年(1796年)九月九日重阳节这一天,在惠山之麓某处筑诗冢,瘗埋这些剩稿,据说其时“吴中文士会其葬者数十家”(石韫玉《诗冢铭并序》)。顾光旭并作《诗冢歌》,勒石为诗碑。这首诗在顾光旭的《响泉集》中未见收录,而至今尚存的诗碑上的文字又多有漫漶不清者。在其可辨读的较为完整的部分中,有“昔人祭诗或岁暮,富贵邃如草头露。行藏欲问倚楼人,冷吟莫负红枫树”等句。

三、题咏

大约是在“瘗诗为诗冢”的第二年,贾崧专门跑到京城北京,征请吟坛耆宿就此事进行题咏。清代著名诗人洪亮吉的《诗冢诗》中有“三千里路走燕京”句,该诗的诗前小序中说:“无锡顾兵备光旭选刻同县人诗为一集,其剩稿贾上舍崧乞得之,为卜地瘗于梁溪之侧。三伏日走数千里为索诗,可云好事矣。”后来,贾崧又请人绘《诗冢图》,并将图与所征之诗编成《梁溪诗冢图咏集》一卷。此集现藏上海图书馆,据江庆柏主编《江苏地方文献书目》一书中介绍:“集前有《诗冢图》,为嘉庆二年(1797)所作。辑名家所作诗冢歌40首,作者有翁方纲、伊秉绶、石韫玉、法式善、严可均等三十六人,均为当时大家。”

笔者目前尚未及见到这本《梁溪诗冢图咏集》,但经多方寻检,却也已经搜集到了王昶、赵翼、翁方纲、袁枚、余集、法式善、张云璈、潘世恩、洪亮吉、洪饴孙、赵怀玉、吴照、谢振定、石韫玉、吴文照、顾仙根、陈燮、曾燠、沈韩钦等人的相关诗文有三十多篇。从这些作品中,可以看出各家对“瘗诗为诗冢”这件事的不同态度、看法,颇堪耐人寻味。

可以设想,既然是应人征请而作诗为文,对“瘗诗为诗冢”之举,自然是肯定称许的多,从正面着笔的多。谢振定《梁溪诗冢图咏跋》中表示,顾光旭经过严格甄选,已经把各家诗作最精华的部分汇为一编,选剩下的便没有什么价值了;将其瘗埋之,反倒是在保全作者的名声,是出于一种“不忍人之心”。石韫玉的《诗冢铭并序》说瘗诗之举“若古人掩骼埋胔者然”,也认为是出于一种“不忍人之心”。

王昶的《题贾素斋诗冢帖》一文中,对“瘗诗为诗冢”的用意,进行了两种不同的猜测:“昔黄黎洲先生序《明文案》,谓自有此选,彼千家文集厖然无物,尽投诸水火,亦不为过。素斋其犹是意欤?抑自有此瘗,既免于覆瓿投厕,而蕴蓄演衍之久,又应如珠之有耀,剑之有芒,松之有瑿,枫之有魄耶?”第一种猜测是说,顾光旭编选《梁溪诗钞》,就像黄宗羲编纂《明文案》,既已汇集了最精粹的作品,剩余未选的,便没有什么价值,哪怕“投诸水火,亦不为过”,这和上文提及的谢振定《梁溪诗冢图咏跋》中的意思完全是一样的。后面一种猜测则是说,将剩稿聚集在一起瘗埋,可以使其避免“覆瓿投厕”的命运,且能聚其诗魂、诗魄。

说“瘗诗为诗冢”能聚其诗魂、诗魄,这是一种很诗意却也很“虚化”的说法,但各家题咏从这方面着笔的不少。如赵翼《顾晴沙选梁溪诗成,瘗其旧稿于惠山之麓,立碑亭其上,名曰诗冢。为赋七古一首》:“遂使此邑千才人,诗魂上天魄归地。”袁枚《诗冢歌》:“髑髅台,点鬼簿,团聚诗人无万数。”赵怀玉《诗冢诗有序》:“惟此敛精魂,异彼埋骨肉。”还有人就此生发开去,产生种种有趣的联想,或说是古今许多诗人团聚在一起,便不会冷清寂寞:“古人今人同一壑,万岁千秋不寂寞”(吴照《梁溪诗冢歌》),或说是许多诗人“名心”未已,聚在一起仍可以较量诗艺:“从古名心不肯死,姓氏长教堆故纸。骨虽已朽力可争,所志区区只在此”(张云璈《顾晴沙先生诗冢歌》)……

但是,各家题咏,并不全是“说好话”的,也有一些人从不同的角度,对此事提出了一些不同看法。如张云璈认为,比之于“瘗诗为诗冢”,应该还有更好的处理方法,能使其长久保存,比如说可以将其藏入锡山龙光塔中:“我闻嘉会惜未逢,今请一言陈贾公。昔人有诗集,曾藏佛寺中。何不将此置之龙光塔(锡山塔名),呵护仗彼诸天功。旃檀香辟蟫蠹走,波罗巾拂煤炱封。安知五十八卷无人续,来补先生所不足。”(《顾晴沙先生诗冢歌》)潘世恩则认为不同的选家,各有各的目光、标准,不同意那种认为未入选的作品便无价值意义的看法:“选家意见各区别,沧海岂必无珠遗。”(《诗冢歌》)

非常直截了当表达自己对瘗诗之举的不同意见的,是小顾光旭十二岁的邑中人士秦瀛。秦瀛当时在外地任职,听说此事后,特作《与顾丈响泉书》寄给顾光旭。在此信中,秦瀛一方面称赞顾光旭“殚数年之苦心,搜罗采择,发潜阐幽,人系以传,登之枣梨,甚盛举也”,另一方面则认为他“不宜听后生小子无知之言而有是举”,因为这些征集来的各家诗集,往往是“其人一生心血所在,亦应听其自存自亡于天地之间,不应举而弃之土壤也”,所以秦瀛认为应该在《梁溪诗钞》编成后,将那些征集来的诗集“一一还之”。写到这里,秦瀛不觉情绪有些激动起来,用了比较激切的口气质问历来被自己尊为前辈的顾光旭说:“今先生欲不朽之,而又欲速朽之,何欤?”

行文至此,笔者作为一个文史研究者,不禁心生感慨。说选诗之后的剩稿便无价值,这种观点肯定是站不住脚的。顾光旭编纂《梁溪诗钞》,于乡邦文化功莫大焉;但对于那么多的选诗之后的剩稿,在当时如能找到一种更好的保存方法而流传至今,又该是一笔多么珍贵的文化财富啊!