提起泥塑,无锡大都不会陌生。憨态可掬的阿福阿喜早已深入人心,这种用黏土塑制成的手工艺品,或素或彩都能生动传神,活灵活现。但你见过用泥塑还原历史名著和风景名胜中的“名场面”吗?无锡泥塑爱好者王兆征追随惠山泥塑大师学习,打破传统泥塑框架,以木石为基、彩绘为辅,用惠山泥塑构建情景,创作出中国机长、敦煌飞天、西藏长卷等一系列作品,还原了三顾茅庐、西天取经、老人与海等“名场面”。

用小作品反映大题材

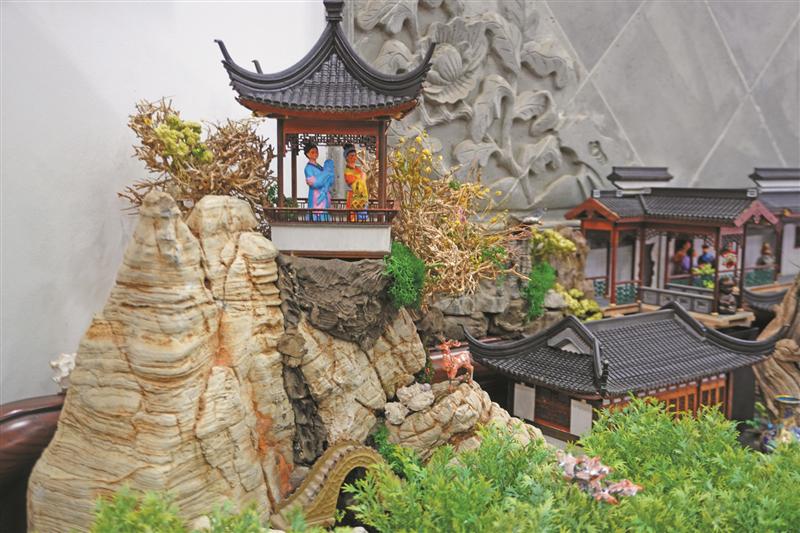

走进王兆征家的客厅,古色古香的气韵扑面而来,木制家具上陈列着各式各样的泥塑作品。和寻常摆件不同的是,每一件作品都能构成独立的情节:三顾茅庐、伐子都、老人与海这些耳熟能详的故事在王兆征的手中化为具象,个个精巧别致。

通过再创作,王兆征把“他乡遇故知、洞房花烛夜、金榜题名时、久旱逢甘霖”四个美好的画面浓缩于一个屋檐下;把藏传佛教、唐古拉山、天上圣湖等西藏的风土人情置于一幅长卷里。西游记中唐僧师徒历经九九八十一难,郑和下西洋浩浩荡荡的大国船伍都在他的指尖下变得活灵活现。

以崎岖山石拟作崇山峻岭,灰白彩墨绘就密布的乌云和电闪雷鸣,一架飞机正直冲云霄飞去……这是王兆征看了《中国机长》电影后创作的作品。电影中“一定要冲过去”的台词令他印象深刻,回家后萦绕心头良久,最终完成了这幅作品。他希望这个摆件能够时刻激励自己,用场景化的泥塑来呈现精彩纷呈的大千世界,以小作品反映大题材,把每一次学习的收获与体会都通过泥塑的形式表达出来。

泥塑是内心世界的外化

王兆征热衷于观察生活中的万千景象,幼时爱看连环画,后来又喜欢博览中外名著,这些不同的艺术类型,不但培养了自己的审美情趣,也提供了源源不断的创作灵感。他认为,电影更给了自己别样的启发。

“艺术创作的过程是枯燥的,甚至是孤独的,这是个修身养性的过程。”王兆征的第一幅作品正是长卷西藏,从构思、觅石到造型、着色,耗时数月,在此过程中,王兆征反复回味进藏游历时的种种见闻,“把看不见摸不着的情感通过双手雕琢变成具象,这无形化为有形的过程正是内心世界的表达。”在他看来,创作的过程承载着他对生活的独特理解,让他的人生体验更为丰富。

人生有梦不觉寒

今年刚退休的王兆征,曾任南长区文体局副局长。在工作中接触到了惠山泥塑,与惠山泥人传承人徐根生有过交流,也埋下了进一步了解这项非遗项目的种子。后调任南长区纪委宣教室主任,宣传廉政文化成为他的一项任务,如何将这一任务完成的不流于形式又别出心裁?王兆征想到了惠山泥塑。

上古神话传说中,女娲以泥土仿照自己抟土造人,创造并构建了人类社会。在王兆征的眼中,只要敢于大胆构想,泥塑便是无所不能的。用泥塑“说”出廉政文化故事,将工作与兴趣融为一体。“与惠山泥塑结缘于工作,坚持到今天却是因为实实在在的兴趣”,2016年下半年,王兆征开始正式学习捏泥人,他找到徐根生,跟着老师傅从基础开始一点点学。

离开工作岗位后,有了更多的时间沉浸在自己的创作世界里,“对泥塑的热情源于梦想,也让我更热爱生活。”他希望这些“关起门来自娱自乐”的作品能够为更多的人带去力量,也能为惠山泥塑的发展做出些许贡献。年已六旬,泥塑让王兆征成为了一个造梦者。

他认为泥塑是凝固的音乐,立体的图画,比书画更具层次感,又不缺乏图像色彩,他要用这一载体构建自己的理想世界。

探索惠山泥塑的新价值

在取材上,王兆征往往选择能够反映古往今来美好精神和品质的故事进行创作,每一个作品旁都放有一本小册子,记录着整个作品的完整背景。他认为,泥塑作品也能够成为寓教于乐的“钩子”,等家里的小孙子再长大些,他会给孙子讲这些泥塑背后的故事。下一步,他计划用五六年的时间做一部泥塑版的中国通史,记录每个朝代的大事件,绘一幅历史长卷梳理历史发展的脉络。

“惠山泥塑作为无锡本土文化,在用无锡的传统特色告诉我们如何热爱生活,成为一个有情趣的人”。王兆征认为自己的泥塑水平说不上多好,但正着力探索泥塑场景化的构建,考虑结合时代特色让这一文化瑰宝在现实世界依旧能够大放异彩。三年来创作30多座泥塑盆景后,让他对这门古老的工艺有了许多新的想法,“学无止境,如果能够对于惠山泥塑的创新起到点滴推动,足以令人感到欣慰。” (陈钰洁)