| 王辉 文 |

五月端阳天气好,熟罗长衫外面罩。

龙船到,龙船翘,龙船底下趿把大关刀。

一个大汉倒龙艄,十八只驳船全齐到。

——无锡民谣《看龙船》

赛龙舟是中华民族的传统风俗之一,《淮南子》即云:“龙船鷁首,浮吹以娱。”尤其在水域分布广泛的南方,每到端午时节,几乎各地都会开展。在江南,人们往往喜欢在水面宽阔的湖荡中举行龙舟赛,像扬州瘦西湖、苏州胥江、杭州西湖等,都是当地的竞渡胜地。唯有无锡,将这场盛会放在大运河里,明清时期,一度发展成大运河南北规模最大的龙舟竞渡。

1

吴地风俗,端午竞渡是为了纪念伍子胥。北宋高承《事物纪原》载:“竞渡之事,起于勾践,今龙船是也。”无锡人也将龙舟称为“龙船”,当地民间传说,夫差因听信谗言,在五月初五将伍子胥赐死,抛尸于太湖北岸阖闾城附近的闾江口。吴人畏龙,因惧被龙吞食,甚至不敢在水中洗马。无锡百姓哀相国之不幸,便在太湖中划龙船,让龙误以为还有同类争食,再投粽子饲喂,用这种方式防止龙吃伍子胥的尸骨。但此举遭到夫差禁绝,直到吴亡后经勾践首肯才得以复兴。汉赵晔《吴越春秋》亦认为,龙船之源“起于勾践,盖悯子胥之忠作”。

不过,闾江口风大浪急,人迹罕至,并不适合赛龙船。从宋元开始,富有商业头脑的无锡人便将竞渡移师较为繁盛之地,像荡口鹅湖、西水墩护城河都是龙船的赛场,而其中规模最大、影响力最广的,要属在城北黄埠墩附近运河里举行的“蓉湖竞渡”。这一带沿岸历来是运河漕船舶运货物的集散地,随着元代漕运的进一步疏通,更是渐次繁华,居民也慢慢聚集起来。同时,此处运河借道古芙蓉湖南行,河面宽阔,水流湍急,是无锡城周边最适合竞渡的水域。

2

“年年竞渡闹龙舟,爱向芙蓉湖上游。”本埠诗人杨抡在《芙蓉湖棹歌》中描写出了蓉湖竞渡的盛况。蓉湖竞渡不同于各乡各镇自发组织的小型龙舟活动,而是全城性质的赛龙船盛会,依情况每年或几年组织一次,其规模之大,早在明代便已闻名遐迩。明张岱《陶庵梦忆》中就把无锡与杭州并列为天下观众最多的竞渡,曰:“西湖竞渡,以看竞渡之人胜,无锡亦如之。”

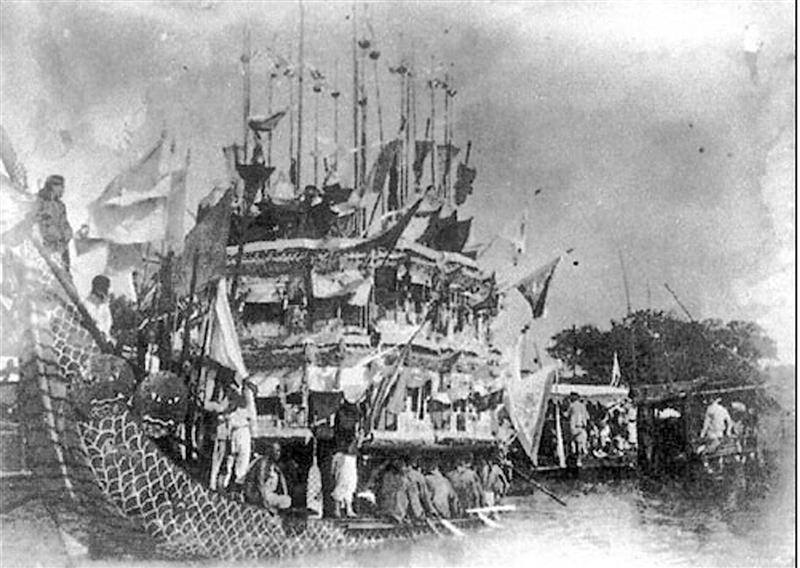

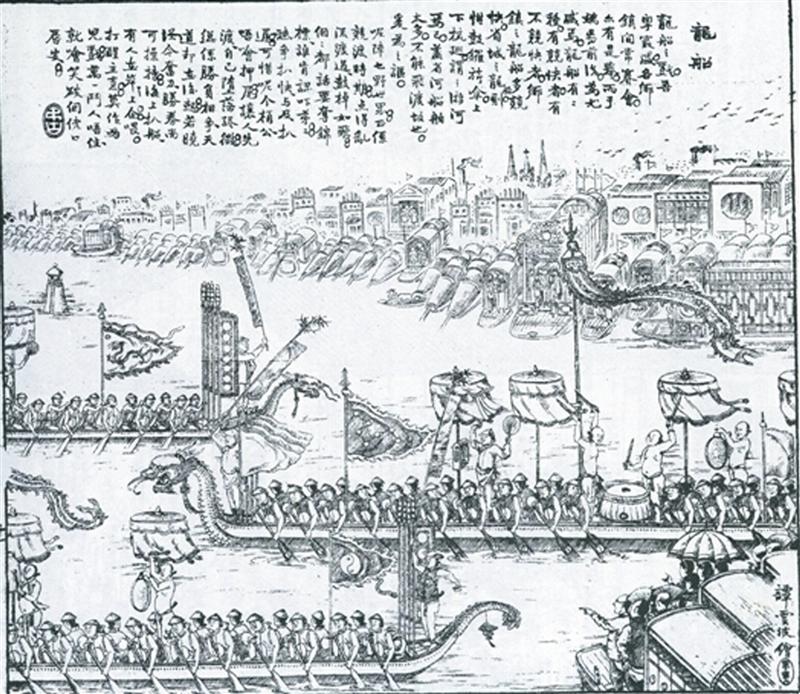

明代的竞渡已经开始由纪念性质向竞技娱乐方向发展。端午之前,各乡纷纷从太湖渔民中选拔好手,开始操练龙船,渐渐地,各帮口的渔民都有长期合作的龙船,形成传统,轻易不得改换门庭。龙船一般以轻巧的杉木制成,形状狭长,首尾装饰成龙形,船身饰以金纹,并插满彩旗,两旁置十六至二十支快桨,中央搭彩楼三层,顶以青白布作幔,高约三丈,可以拆装,便于从桥下通行。各路龙船从五月初一起便集中到江尖至黄埠墩一带,甚至还有从荡口、梅村赶来比赛的。端午当日,金鼓齐鸣,群舟竞发,如龙如蛟。

据明王永积《锡山景物略》记载,比赛当日人山人海:“往看者无大小,无贵贱,无男女,无城乡,水陆并发。陆则沿塘排列,如堵如屏,可四五层,有面无身;水则自酒船以及田船,互相击撞,水为不流。”从三里桥到蓉湖庄,沿岸搭满了看台,高的甚至有四五层,水中亦挤满灯船、画舫,河水为之不流,偶有龙船不慎误入其中,就提前宣告比赛结束了,因为根本没有机会再挤出来。一些富家子弟,将酒坛、被割伤的活鸭活鹅投入水中,让水手们入水追逐,一旦抢到,就可以向主人请赏,岸上百姓也会不吝送上欢呼、掌声,将比赛推向高潮。

3

明清鼎革之际,江南生灵涂炭,民俗活动也受到了严重影响,蓉湖竞渡中就发生了这样一桩奇事。据清徐珂《清稗类钞》记载,南明弘光元年五月初五,无锡百姓正在观看竞渡,突然人声大哗,有人见到一建虏快马飞驰入城径向县衙而去,百姓顾不得再看龙船,纷纷涌向县署,才知道南京日前已被清军占领,刚才那人便是带敕书来锡勒令百姓剃发的使者,众人闻之,骇然散去。明代最后一次竞渡就在这不和谐的景象中草草收场。

到了清末,随着无锡米市、布码头的兴盛,商人势力崛起,城内各大神庙也普遍成了行业公所,如延寿司殿为酒业和冶铁公所、延圣殿为木业公所等,蓉湖竞渡也成了他们展示财力的大好机会,纷纷以神庙为单位组织龙船参赛。这也使得经受了工商文化熏陶的蓉湖竞渡又焕发出新的活力,和三月廿八迎神赛会一起成为无锡最大的民俗活动。不仅观者再创新高,龙船的规模数量也大大增加,各庙船身漆色、船上旗伞和船员服饰均有特定颜色加以区分,鼎盛时期共有十三条半,分别是:北门府殿老黄龙、江尖上关帝庙青龙、北水关小黄龙、梨花庄延圣殿老绿龙、泗堡桥四宝龙、南下塘南水仙庙乌金龙、南门张元庵紫酱龙、小南海聚宝龙、船厂里洞渊行宫小绿龙、西门四大王庙金钱龙、西水墩太保龙、东门延寿司殿五色龙、大小河上小白龙,以及惠山四大庙的“半条”乌龙。这乌龙之所以被视为“半条”,是因为它时而参赛时而沉在龙船浜里缺席。除了惠山,无锡还有好几个龙船浜,竞渡之后,人们便将龙船沉在这些河浜内,以防干裂,待来年再起出修理使用,像大窑路龙船浜,沉放南水仙庙龙船;日晖桥龙船浜,则沉放张元庵龙船等。

端午前几日,运河之中到处有三两龙船捉对竞渡,为端午的决赛暖场热身,每每此时,周围百姓也会奔走相告,瞬间便将沿岸挤得水泄不通。端午节正午,无锡城便沸腾起来,许多人早早地就开始在运河两岸搭台卖座。官宦文人、豪绅富商则在黄埠墩水月轩或蓉湖楼观战。没有订到位子的士绅会登上一艘艘载满歌妓的灯船,与四里八乡前来的各色杂船一起挤在岸边等候。

4

清代以来的蓉湖竞渡已逐步褪去了争先赛的体育竞技性,更多具有表演赛的性质,除了前文介绍的夺酒坛、抢飞鸭外,还有“打招”“打转”“打抢”“衔划桨”等竞技表演。打招是操纵龙船左右转弯;打转是使龙船在原位旋转数周,龙船沿口仅高出水面三寸左右,旋转时水浪高过船沿,划手以身躯阻拦水浪入舱,很是惊险;打抢是先划桨前进,复又后退,总共三进三退才算完成,尤其在经过较大的庙宇时,要以打抢方式“朝王”,是赛龙船中最高级别的礼仪表演。水手们也会表演花样百出的个人技巧,如在打招、打转时掌大关刀舵的人会做翻身跳刀柄等表演。最令人叹为观止的是衔划桨,水手仰面躺在水中,只有双脚挂在船上,嘴里咬住立直的特制薄桨,互相比赛,最多者竟能一口咬住七把桨,令人瞠目结舌。

时至今日,我们依然不难想象,竞渡之日,大运河在惠山九峰的掩映下,万人云集,览台参差,彩旗招展,龙船过处划出的水线熠熠生光,乐手们演奏的《得胜令》《朝天子》,与百姓如雷般的呐喊交织在一起,将整个大运河无锡段变成了一场全民参与、特色鲜明、风情独具的盛大嘉年华。难怪本邑诗人秦琦会在《梁溪棹歌一百首》中吟道:“蓉湖在外笙歌集,一路风香并水香。”

5

到了民国时期,喜欢求新求变的无锡人已经不再满足于传统的竞渡方式,不仅将戏文、滑稽戏表演搬上了龙船,还组织起了夜间竞渡。据1934年邑报《新无锡》报道,端午前夜,历来财力最雄厚的府殿和延圣殿都建造了夜龙船,府殿黄龙遍置电炬,用汽油烧发,与星光月色相映水中,观者无不称赞;延圣殿绿龙亦不甘示弱,装上了汽灯洋烛,亮如白昼。两舟借灯光竞渡,至午夜方休。

这一时期,竞渡的全民参与度更加高涨,端午当日全城百姓为之疯魔,四里八乡居民纷纷涌向运河沿岸,不但工厂钱庄径行放假,连各处救火会的“赤脚龙船”也都参与进来。赛场遍布运河各处,从北塘到通汇桥、西水墩、南门,到处都有龙船表演。1935年端阳《新无锡》就报道了大小河上白龙与府殿黄龙在煤场弄运河里的一场“遭遇战”,双方进行了精彩的打抢表演,令观众赞不绝口。但是,商家竞相在龙船上做广告,香客亦喜欢认捐旗伞,使得船身被打扮得越来越华丽,旗伞也越来越高大,已经无法通过桥洞较小的工运桥、亭子桥等处。因此,士绅们开始考虑将端阳竞渡搬回两千年前的赛场——太湖。

早在明代,王永积就认为,远郊的蠡湖是比运河更适合竞渡的水域,民国本地巨绅杨翰西在《横云景物志》中也指出:“以中犊与横云夹峙之间为最适,盖二面皆山不招风浪。”随着民国中期杨翰西开发鼋头渚有成,竞渡的主战场也转移到了蠡湖与太湖交界的水面。当时,“洋盘”的无锡商人甚至用汽船将龙船拖来比赛,来自锡城和上海、苏南各地的观众不计其数,仅1937年的竞渡就有300多艘游船、渔船赴湖边观战。在这股新风潮的冲击下,蓉湖竞渡逐渐式微,并在抗战胜利后彻底落下了帷幕。