| 陈振康 文 |

无锡是在西汉高祖五年(公元前202年)建的县。当时应该有城墙,但不见史料记载。无锡历代县志都说“城之修筑,宋以前无可考”。无锡城的修建,在宋代以前,没能考证。关于无锡县城的最早文字记载,见于东汉《越绝书》:无锡城“周二里十九步,高二丈七尺,门一楼四。其郭十一里百二十八步,墙高一丈七尺,门皆有屋”。《越绝书》成书于东汉,其记载的应是汉时的无锡城。由此可见汉时无锡已有完整的县城,并设有城门、城楼。记载中的“周二里十九步,高二丈七尺”的应是子城,仅一个城门。罗城(外城)是“十一里百二十八步,墙高一丈七尺,门皆有屋”,但未讲明有几个城门、哪几个城门。

到我国南北朝时期的南朝(420—589)的《南徐记》中说到无锡:“县旧城基也”,就是说,当时的无锡城还是汉代的旧城。到唐代,李吉甫著的《元和郡县志》中,叙述到无锡:“无锡汉旧县也”。唐代陆羽的《惠山寺记》中说:惠山寺在(无锡)县西五里。那时的无锡“与今城合”。无锡还是汉代的老样子。

宋代《咸淳志》记载无锡城:城在运河西,梁溪东。又说:今门关有四,东熙春,通到胶山;南朝京,通到平江;西梁溪,通到惠山;北莲蓉,通到郡城(常州)。

《元·王仁辅无锡县志》中记载无锡城,旧罗城周围四里三十七步,子城周围一百三十步。

这里,我们要明确当年无锡城的子城、罗城的位置。我们所熟知的龟背形无锡城是何时成型的。

《咸淳志》说无锡城:“城在运河西,梁溪东。”指的是“子城”。《光绪·无锡金匮县志》中说明,“其梁溪”,就是现在位于西门桥下的运河(或称西城河、西门河)。“其运河”,是当年的“弦河”(今已填没,在老的中山路的位置)。当年无锡城的东西位置是在西门桥的东面,中山路的西边。《光绪·无锡金匮县志》中又说,子城的南边是“西溪”,就是现在的后西溪一带。北边到“斥渎”,就是现在的西河头一带。当年无锡城的南北位置是在后西溪的北边,西河头的南边。如今我们漫步在西门桥东的复兴路一带,那就是旧无锡城的县衙了。

无锡的子城是很小的,像长方形。但说“子城周围一百三十步”,说的只是一边的长度。

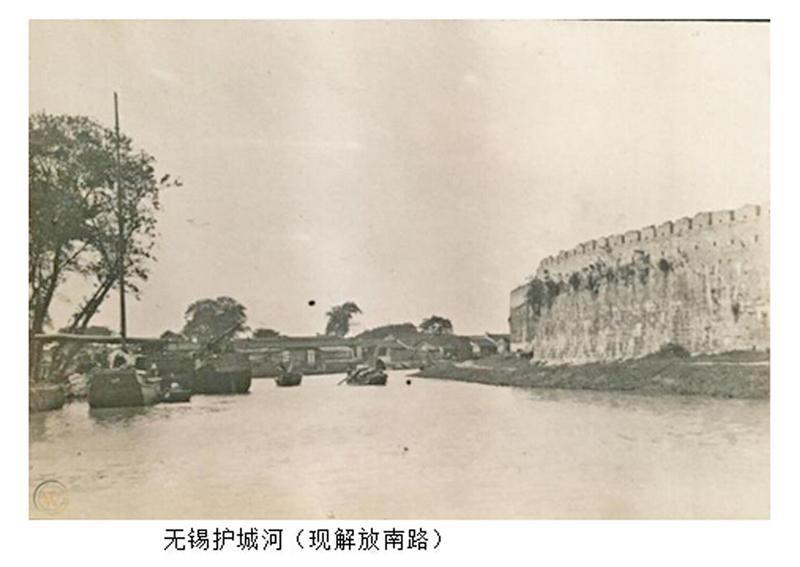

龟背形的“无锡城”应是无锡的罗城。关键是东面的“弓”。这弓河位置就是无锡解放后被填没后修的解放东路。《南徐记》说:“县旧城基也,旧城下筑濠,阔一丈五尺。”指出,旧城下有护城河。

《元·王仁辅无锡县志》中记载:“弓河,本旧县之罗城濠也,但称东河。弓河自闸口湾由东门而南出度僧桥(度僧桥在南禅寺旁)通运河,如弓之背故号弓河,以运河比之弓弦也。”这里更明确了弓河就是护城河,且是“罗城(外城)”的护城河,也就是说,龟背形的“无锡城”应是无锡的罗城。

宋咸淳四年(1268年)无锡县地理图,在这张最老的无锡城地图上,我们可以清楚地看到旧无锡城的模样。

这里要讲一讲无锡城和运河的关系。有专家说,无锡是整个京杭大运河上唯一穿城而过的河段,这是历史事实。《光绪·无锡金匮县志·水》中说:“城中直河(在原中山路地段)自北水关入,直行出南水关,亦名弦河,故运河道也。”这是点明了大运河在无锡穿城而过。但不仅如此,历史上大运河还将无锡城环抱。《光绪·无锡金匮县志》中说:“其自直河分流而西者 ,第一支出留郎桥西行循城……出西水关。其自直河分流而东者一出打铁桥,东行为沙盆潭,循城而南过便民桥合直河为弓河。”这里讲明运河自无锡城的北水关入无锡城时,有两分支,其西的一支就是现在的京杭大运河无锡城区段中的一段;而东的一支就是弓河。这东西两支将无锡城合抱,无锡城是“运河城”。

无锡城在历史上有过几次大修筑。

(1)有史料记载的无锡城修建是宋乾兴元年(1022),无锡县令李晋卿重筑了无锡的子城,一百七十七步,东接运河,西距梁溪。有四正门,东为熙春、西为梁溪、南为阳春、北为莲蓉。又三偏门为顾桥门、新塘门、董家门。

这里要讲明的是,为何添了三个偏门呢?公元907年—960年,我国进入五代十国时期。江南一带,强大的有吴越国、吴国与闽国等。钱镠的吴越国和杨行密的吴国,两国相邻,双方相互征战。钱氏据有苏州,杨氏据无锡为重镇。于是杨行密在无锡的东南隅加筑外城,以抵抗吴越。三偏门专为钱氏所设。据宋代聂厚载所撰写的“常州无锡县记”中说,为防备钱氏吴越军,杨氏竟在县城的西南隅重建县衙。到宋代咸平壬寅年(1002年)时才回到原处。

但无锡县令李晋卿对无锡的外城没有明确修建,以致后来宋建炎元年(1127年)秋,御营统制(官名)辛道宗叛兵乘巨舟数百,自苏州逼无锡,发生战事,无锡竟无险可守。后来康王南渡建立南宋,无锡城对外城作了修建,南门名“朝京”。《光绪·无锡金匮县志》中说:自是以后,皆即外城而修筑之,子城就不再修建了。

(2)元朝曾实行禁止汉人筑城或补城的政策,到元末时无锡的土城墙已破损不堪。直到元末农民起义爆发后,元政府才不得不下令要求全国普遍筑城。元至正十五年(1355年)无锡重修城墙。

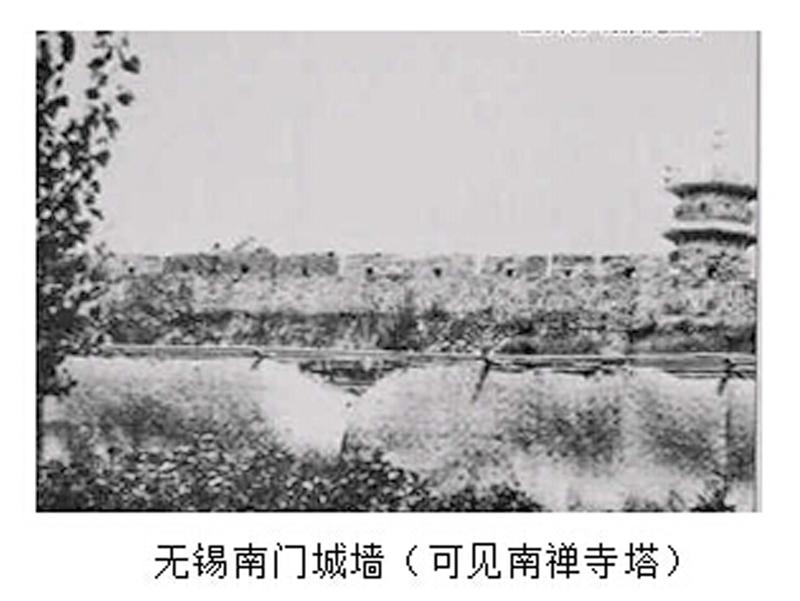

元至正十七年(1357年),元末起义军领袖张士诚占据无锡,对无锡城进行了大修,他开始用砖石砌筑城墙,《光绪·无锡金匮县志》中说:东抱弓河,周围九里,城高二丈,池深二丈,阔七丈,池外有郭,旧三偏门筑城皆废。止存四正门及南、西、北3个水门。从此,无锡城“东抱弓河”,就以外城的面目现世,形如龟背。此时的无锡城是比较坚固的(在这之前,都是土城)。元至正二十六年(1366年),朱元璋大军攻无锡,张士诚部将莫天祐依据修建好了的无锡城,顽强抵抗了近一年。

(3)明朝开国后,于明初洪武元年(1368年)无锡又修缮了城墙,周围一千六百二十丈,四门皆有重屋。明代明孝宗弘治初年(1488年),知县荣华修建三水门,即南、西、北水关。

此后长期无大的战争,社会比较稳定,经济蓬勃发展,明朝廷疏于武备,忽视了城墙的养护与维修,至明嘉靖年间(1522年—1566年),无锡城墙几多倾塌,好多成断壁残垣。

明嘉靖三十三年(1554),倭寇侵扰我东南沿海,逼近无锡,形势危急。无锡知县王其勤为抵御倭寇的侵扰,率领全城人民用了70天时间,修筑了一座以条石作墙基、巨砖包砌的坚固城墙。城墙周围1783丈6尺1寸,高2丈1尺。上为马街,数步一舍,舍宿守卒。数舍一台,台便瞭望。4座城门的名字改为:东名靖海、西称试泉、南为望湖、北曰控江。城门上修城楼,分别为对育楼、抚薰楼、序城楼、企辰楼。城刚修好,倭寇侵犯到了无锡。无锡军民凭城顽强抵抗,英勇杀敌,击退了倭寇,保住了无锡城。后来老百姓在惠山和南门外为王其勤建了祠庙对其纪念,现有“南水仙庙”遗址。无锡城墙形制、格局基本稳定。

(4)清代康熙年间,无锡知县曾子驹(康熙十九年无锡知县)、徐永言(康熙二十二年无锡知县)相继修之,其后李继善(康熙三十六年无锡知县)又修之。以后,无锡城墙都是小修补了。道光二十年(1840)无锡知县李彭龄、金匮知县董用咸集资重修了七十余丈。

(5)1910年,无锡的北门月城(城外用来屏蔽城门的小城)部分首先被拆除,后改建为商店,为无锡近代拆城之始。1912年,民国元年,无锡成立了锡金军政分府,1912年4月,锡金军政分府拆除城东北角部分城墙,辟光复门,以连接汉昌路、公园路。1927年,无锡县政府拆除了西门外凸出的瞭望台,1928年,在西门旁辟了新西城门。1931年1月20日,南门月城开始被拆除。1938年5月21日,北门月城完全被拆除并改造城门。1947年2月,西门月城及西城门被拆除。1948年2月25日,开始拆除东门月城,并改建东门吊桥。

1949年4月,无锡解放。当时,全市道路路基质量差,卡口多,路网支离破碎,城厢内外交通受城墙阻隔的弊端进一步显现。无锡市人民政府采纳各界人士意见,集议“拆城筑路”。1949年12月,无锡市第二届人民代表会议讨论通过《关于拆城筑路与取缔违章建筑物的决议》,正式作出“拆城筑路”决策。

1950年3月,市政府组成拆城筑路指挥部,时任副市长的包厚昌担任总指挥。

同年4月1日,于吉祥桥堍举行拆城筑路誓师大会,发动7000多人全面实施拆城筑路工程。拆城之前,有关方面对城墙根的棚户进行了妥善安置,对有碍拆城须缩进的居民瓦房进行了妥善处置。

这项工程得到了全市人民的大力支持,至1951年3月10日,高7米、宽3米、长5600多米的城墙已经全部拆除,拓建成一条16至24米宽、全长5.56千米的弹石路面环城马路,路基坚实,施工严谨。道路两边设人行道,皆植有法国梧桐,每至盛夏,绿荫茂然。这条新建成的环城马路,就是无锡人十分熟悉的解放环路。

千年时空中,无锡古城墙见证了历史风云、时代变迁,令人难忘。