梅村古称梅里,亦称吴城,处于锡城东南郊伯渎河畔,人称“江南第一古镇”。“第一”之古,源于泰伯开创之功。至今,伯渎河南留存泰伯庙,讲述那一段飘渺往事。

小叶衬稠枝

大夏润灵根

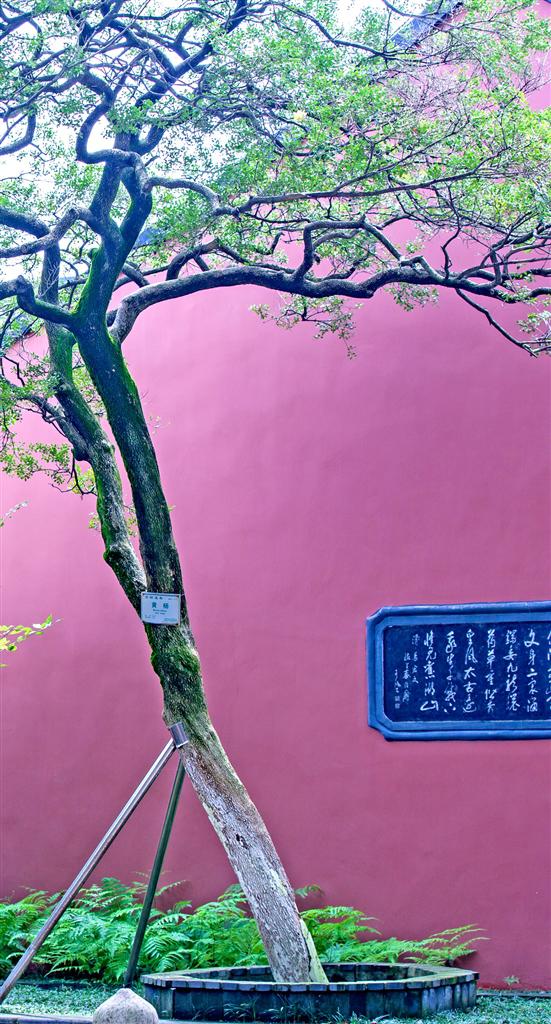

泰伯庙始建于东汉后期,重修于明代中叶,在清末有过大修葺。因此现存古树大多就是清末时栽植,多在120年左右,其中最年长的要数一棵黄杨。它位于泰伯庙东轴线大夏堂前,《目录》编号411,树高7.1米,胸围径71厘米,冠幅6平方米,约140岁。

这棵黄杨树势茂盛,主干突出,冠盖完整成半球形,主干上部出两杈,杈上又多分枝,枝繁而叶茂。夏日晴阳下,它西瓜子壳般的小叶呈青碧色,枝干灰白遒劲,展现着老而弥坚、质朴敦实的庄重样貌。

一岁长一寸

据古踞虬龙

黄杨为无患子目黄杨科黄杨属灌木或小乔木。园林专家介绍,民间有黄杨“一年长一寸”之说,称之为“千年矮”。其实矮倒是未必,眼前这棵就已逾七米。黄杨长得慢是真的,不过其慢不是在枝条的年生,而是其木质部生长很慢,常常数年不见变粗。苏东坡曾赋诗“园中草木春无数,只有黄杨厄闰年”。李渔《闲情偶寄》也有类似记载。说是黄杨年长一寸,遇到闰年还要倒缩一寸。这当然违背科学常识,只是极致描写了黄杨长得慢的特性。

黄杨风姿绰约,又耐修剪,自唐宋至明清,一向是私家庭院常用景树,更是盆景流行树种,庭园中与山石相配尤觉雅致。古代文人青睐黄杨,多有吟诵。“飓尺黄杨树,婆要枝千重,叶深圃翡翠,据古踞虬龙。”可说是赞美黄杨最知名的诗篇了。值得一提的是,这首五绝的作者华幼武正是无锡人。华幼武(公元1307—1375年),是元末东亭人,侍母极孝,建“春晖堂”以奉寡母。今东亭建有春晖路,渊源于此。华博学多才,擅长诗词,著有《黄杨集》三卷,补遗一卷,《四库总目》传于世。

至德弘三让 遗迹尚流芳

树在泰伯庙,当说泰伯事。关于泰伯奔吴,孔子曾言及,《史记》亦有载,不管有多少谜团难解,但商中后期(公元前1300—1100年左右)中原文化(二里头、二里岗文化因素)逐渐影响长江下游一带是有证据支撑的。中原移民和先住居民的融合协作,源生出灿烂的吴地文明,久远年代里的英雄群体最后人格化为一个“至德让王”——吴泰伯。

泰伯开发荆蛮之地,首要的功绩是兴修水利、发展农耕。地质学家根据钻探所得资料和地貌分析,无锡地区在远古时曾有过多次海陆变迁,最后一次海水入侵为12000多年前,形成了一个大海湾。7000多年前海水逐渐退去,才又形成陆地,并出现了大大小小的湖泊和沼泽。商末泰伯到来时,此地河沼密集、水患频仍。泰伯断发文身,率众自梅里开凿河渎四十八里,东通今苏州漕湖、西至今羊腰湾(现在南下塘伯渎桥处与古运河沟通)。这是江南地区最古老的运河,被称为太伯渎,今称伯渎河、伯渎港。2005年2月,采用现代遥感技术测定,伯渎港确为人工开凿。通过疏流沼泽,整理湖荡,形成了大片可以耕种的良田。泰伯又将当时中原较为先进的耕种、制陶、冶炼等技术引进江南,推动经济发展,开创了吴文化。《吴越春秋·吴太伯传》称,“数年之间,民人殷富”。元代《无锡志》则记载,“此渎始开于泰伯,所以备民之旱涝,民德泰伯,故名其渎,以示不忘,渎上至今有泰伯庙”。

子曰:“泰伯,其可谓至德也已矣,三以天下让,民无得而称焉。”东汉桓帝永兴二年(154),吴郡太守糜豹奉诏在鸿山为泰伯修建墓园,并将梅里旧居改为祠庙,俗称让王庙。北宋哲宗元祐七年(1092)诏以“至德”额其门。现存主殿为明弘治十一年(1498)始建。清太平军兵燹,损毁惨重,后地方人士倡助修葺,保持明代建筑风貌。1983年8月,当时的无锡县人民政府修复泰伯庙,仍保持明代建筑形制,规模有所扩增。现状为一组群体建筑,总面积4000多平方米。正殿为秦伯殿,供泰伯像,东西墙上嵌有明清历代重修泰伯庙记刻石十余方;向后依次为玉皇殿、关帝殿、祠堂、东西道房。东院有三让堂、遵德堂、大夏堂等。西院有德洽堂、采芝堂、大树堂等。自1994年至今,又醵资修建吴文化纪念牌坊和寺院。2006年6月被列为全国重点文物保护单位。

黄杨所在的大夏堂前,小庭院中有一古井,人称泰伯井,并于井后建亭勒石纪念。碑文为无锡历史上第一位进士、唐代李绅的诗文《泰伯井》:“至德今何在,平墟井有泉。梁鸿重浚后,又历几千年。”据载,直到唐代,泰伯城内房屋、古井犹存。不知是否就是这口古井?

然而,这不重要了!所有的胼手胝足、薪火相承,都在今日江南的锦绣大地上历历在目,永志不忘!东林乡贤高攀龙曾作《太伯城》诗,云:“太伯城荒德未荒,至今遗迹尚流芳。试观霸业今何在,不比勾吴让国香。”诚如斯言!