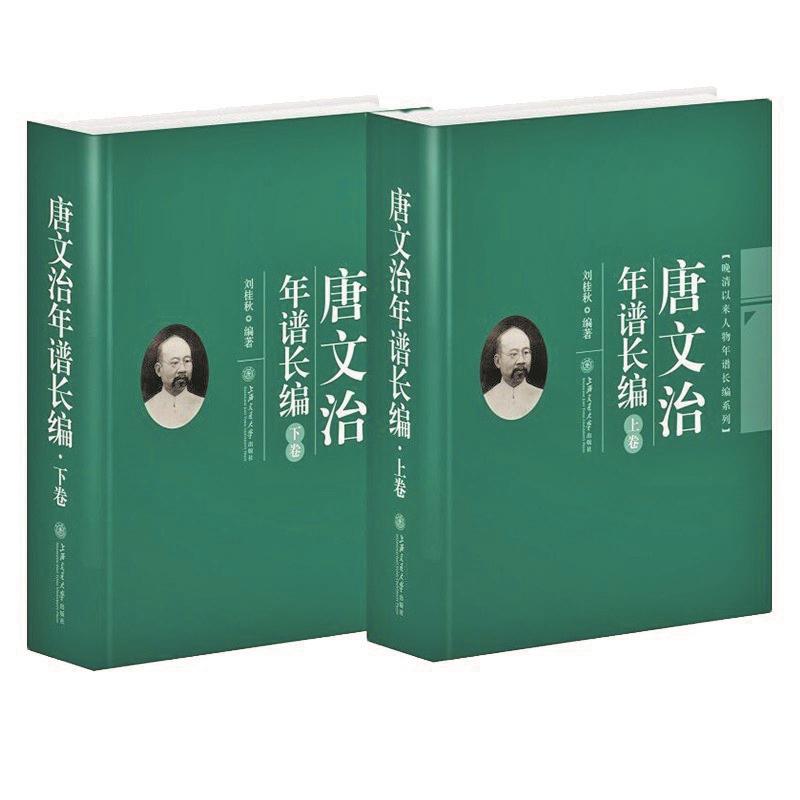

昨天获悉,江南大学人文学院副教授刘桂秋历时十年编著的《唐文治年谱长编》由上海交大出版社出版,143万字的巨著最大程度抵近历史真貌。无锡市教育学会召开了“刘桂秋先生新著《唐文治年谱长编》座谈会”。会上,专家们不无表示年谱编著工作的艰辛,同时,大家也肯定了年谱的重要价值。

详尽记叙一生行迹

刘桂秋治史近20年,收存了许多唐文治的相关文献资料,他撰写的《无锡国专编年事辑》于2011年出版。不久,他就又开始了《唐文治年谱长编》的写作。“从2011年,陆陆续续差不多写了十年,从第一稿到第十二稿。”刘桂秋看着电脑上的文件夹,深有感触,这也是他个人写作史上持续时间最长、付出心力最多的一部书。

唐文治(1865-1954),字颖侯,号蔚芝,晚号茹经,生于江苏太仓,近代著名教育家、工学先驱、国学大师。唐文治的人生经历极为丰富,但迄今为止,有关唐文治的年谱、传记不够翔实、完备,有许多史料埋藏在故纸堆,有不少空缺和谬误待填补与修正。而这正是刘桂秋撰写《唐文治年谱长编》的主要动机。该书以记述唐文治生平为主,兼收与其活动有关的文献,文献包含了旧谱、日记、信札、文录、诗词、奏折以及回忆录等大量第一手资料。书中,唐文治的一生被分为四个时期,即从出生到青少年求学、再到考中进士的时期,在清廷为官的时期,担任上海高等实业学堂(上海交大前身)校长时期以及担任无锡国专校长时期,详尽记叙了唐文治一生为学、治学的行迹和心路历程。

无锡办校振起国学

无锡国专于1920年冬创建于无锡惠山之麓,“为振起国学、修道立教而设”,以我国传统文化为教学研究对象,这是我国所仅有的。无锡国专学术空气浓厚,不同流派老师荟萃一堂,培养了一批大师级的学者,名闻四方,今日仍为学林称誉。从该校始建到撤并,唐文治始终是校长。虽然近年来国学热再度兴起,但这所学校始终没有恢复起来,无锡国专在无锡的旧迹只剩当年在宝界山北麓所建的茹经堂,后成了唐文治先生纪念馆,现为省级文保单位。

唐文治办学之年,正是中国风雨交加之时,为了呼唤国人精神“回家”,唐文治辞去交通部上海工业专门学校校长一职不久,即出任无锡国专校长。《唐文治年谱长编》中,刘桂秋花了大量笔墨记录了唐文治执掌无锡国专的始末,客观记述了其30年的办学历程及其所遭受的一次次磨难。

最大程度抵近真貌

刘桂秋在长达十年的编写过程中,广辑史料,尽最大努力去抵近历史的真实面貌。他曾多次到中国第二历史档案馆和苏州大学档案馆等地,一字字抄录档案文献;他曾在上海图书馆附近的一个快捷酒店住了一周,将百余件盛宣怀与唐文治往来信件及资料一字字抄下;作为无锡市图书馆的VVIP,他完整地查检了民国老报纸及其他乡邑文献,辑集了大量唐文治先生的散佚著述及生平资料……如此庞杂的资料,需要治史者进行精细的考辨厘定、订伪正讹。“年谱长编,水分最少,又便于阅读,十分珍贵。”无锡市档案史志馆副馆长顾必成有感于刘桂秋先生对于学术的执着。他直言,无锡的宝贝很多,但挖掘到的很少,他也希望有价值的学术创作能多和政府合作,让正统学术之路品牌化、成果化。

(晚报记者 张月 实习生 殷婉婷)