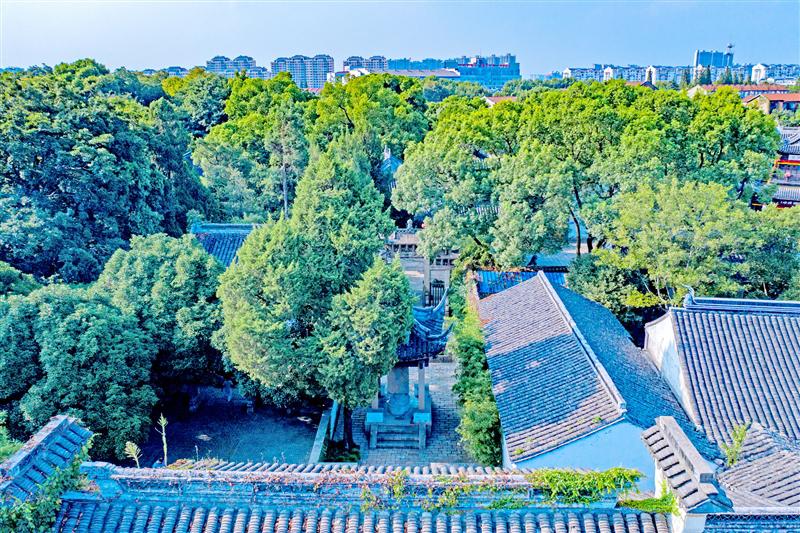

惠山过“江南第一山”门厅,南侧有石牌坊,石路往前跨小方塘,后有碑亭一座,南有享堂,西有厢房。此处即为惠山祠堂群中著名的“嵇留山先生祠”。

虬瘤奇突兀

擎露颀而长

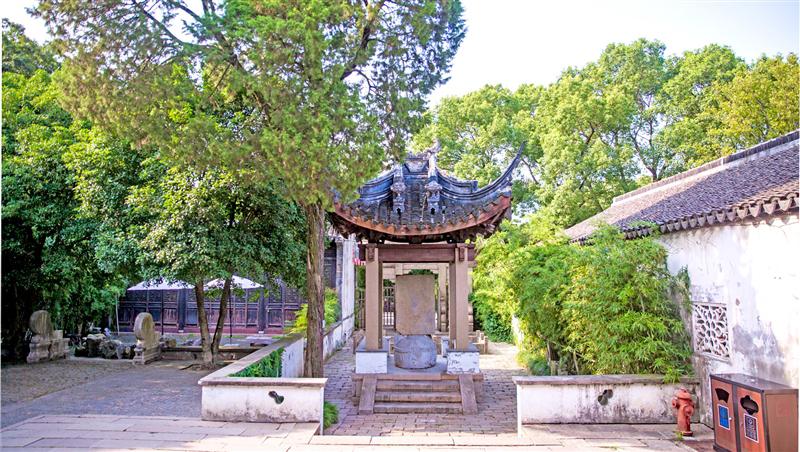

此祠清代咸丰末年毁于战火,同光年间有所恢复,后渐至湮没。2005年,根据历史资料恢复旧制,局部再现了旧祠原貌。

在此祠园中,有一株青翠挺直的古桧柏,树龄约160年,为原祠孑遗,见证了这里的起死回生。

它《目录》编号73,树高12.7米,胸围径97厘米,冠幅7平方米。它身形颀长,虬瘤突兀,古意苍苍,像一位孤独的老人,在风起云涌中历经荣辱,它选择肃静和沉默来面对,不是无力承受,也不是无言以对,而只是无动于衷。

经霜不坠地

岁寒守旧柯

桧柏正名圆柏,是松杉目柏科圆柏属植物,为我国特产,寿命长,树形美,叶带刺,耐寒耐旱,对土壤要求不严,是很好的园林绿化树种。它寿高千古,南北皆生,以生命力顽强著称,体现了“经霜不坠地,岁寒无异心”的高尚情操。

我国历来有在庭宇、殿堂、祠庙、林园栽植的传统。公元之前,我国古籍中便有桧柏利用、栽培的记载。3000多年前,中原、淮扬、江汉等地多产桧柏大材。中国文化历来推崇松柏精神,松柏并称,坚贞不屈。“岁寒,然后知松柏之后凋也”,松柏为孔子所欣赏,孔庙里就有桧柏。荀子视松柏为君子,“岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子”。

落落任孤直 难为桃李颜

孤高、正直、有气节,这正是祀主嵇留山的写照。嵇永仁,字留山,无锡人。清初文学家、戏曲学家。康熙年间被闽浙总督范承谟招为幕僚。康熙十三年(1674),靖南王耿精忠拘捕范承谟。留山先生同时入狱,坚决不降。以真情著真文“留与寒家子弟看”,烧存炭,图著作于四壁。康熙十五年(1676)范公遇害,留山等同僚四人自缢于狱中。次年清师进剿乱平,其著作由同室难友林能任苦心默诵,携出狱外,收集录藏。几经辗转,由其子曾筠收回,与其他旧著汇编成《抱犊文集》,后由《四库全书》采入集部。

嵇留山得以建立专祠,与其子曾筠有关。康熙四十七年(1708),范承谟次子时崇任广东巡抚,顾念留山忠义,疏请朝廷,特敕追赠。曾筠从惠山寺僧人处购地为父建专祠,并蒙御赐“忠节留芳”宸翰,摹勒建坊于祠前,名嵇忠烈祠。据记载,“专祠面积三亩七分,坐南面北”“堂后石砌甬道,长街两旁仍衍平垣,列植松柏树十二株”。

祠园屡经兴废,原有牌坊、碑亭、亭堂等建筑早已不存,松柏也已无踪。现存桧柏,从树龄看,应是同光年间修复时栽种的。2003年4月,从大浮南曹村征调原嵇留山墓地遗物,包括雍正谕祭碑、龙纹碑帽及杨太夫人(留山妻)墓志铭残碑等,迁至此地陈列保护。2005年复建旧祠局部,在修复过程中发现“恤赠修职郎国子监助教晋赠光禄”残碑一方,也一并陈列。

曾筠在雍正朝官至大学士,其三子嵇璜蒙父荫而出仕,在乾隆朝备受重用,官拜大学士。嵇璜与乾隆帝同庚,乾隆帝同他常有诗歌赠答唱和。在嵇璜八十寿辰之际,乾隆曾亲书:“诞日原当六月初,后移称庆实谦虚。还乡未可便从尔,恋阙依然尚悯予。赐马赐舆堪赞阁,日来日使未悬车。同庚待我归政后,南北应同林下居。”幸与不幸的是,嵇璜于乾隆五十九年去世,终年83岁,可谓“鞠躬尽瘁,死而后已”。不过,终未能得到“林下居”的日子。

曾筠父子都擅长治水,在雍正、乾隆朝黄河、淮河、洪泽湖等的治理中,建立卓著功绩。在清代,治黄治淮,事关漕运通畅,牵动朝廷命脉。黄河下游河道自南宋期间南迁由江苏入黄海以来,至乾隆朝已六百多年。乾隆四十六年(1781)夏,黄河青龙岗段决口,泛滥之水由赵王河归大清河(即今黄河下游河道)入海。嵇璜考察后,提出令黄河北流重返山东故道的建议。这一建议震动朝廷,很多人认为未可轻议更改。乾隆深知嵇璜是位通悉河务的老臣,“使河北流”之议绝非贸然提出,但几经犹豫反复,还是没有采纳。归根结底,仍是怕其妨碍漕运之故。且自此以后,嵇璜再也没有参与过河防事务。

吊诡的是,清咸丰五年(1855)六月,黄河铜瓦厢(在今河南兰考县境内)大决口震惊全国,受灾面积约三万平方公里,卷走千万人生命财产。此后,黄河北返山东,河床南北摆动二十余年,是当今黄河下游形成的直接原因。一条黄河,演绎了中华民族的多少兴亡盛衰,嵇氏父子两代治黄的事迹,也长留在中华民族的艰辛发展史上。

嵇留山一支,据说是嵇康之后。其父原籍常熟,晚年率子来锡定居。嵇留山刚直忠贞,留下令名。嵇曾筠、嵇璜父子相继为相,办事练达,且清风夙著、官声颇佳。嵇氏后代,多有闻名显著的。嵇氏衍流,延续了一个家族的荣光,也丰富了一个地方人杰地灵的传奇。