无人驾驶、3D打印、数字孪生……跟随“智汇长三角 科创太湖湾”全媒体采访团在常州调研期间,记者看到了琳琅满目的“黑科技”产品,从“工业重镇”到“智造名城”,常州的产业转型势头强劲,在这背后是雄厚的科研院所研发背景和强大的人才支撑。

面对风起云涌的创新浪潮,近年来,常州把产学研合作作为突破口,开创性地探索出一条在科教资源相对薄弱地区集聚优质资源、构筑优势的区域特色创新之路。突破科教资源“瓶颈”、构筑发展新优势,常州“科技种子”破土萌发的背后有哪些秘诀?

科技长征 脱胎换骨

20世纪80年代,常州曾是举国闻名的“工业明星城市”。然而,站在产业转型升级的档口,本地高校、人才、科技资源不足的短板逐步显现,这座城市通过科技创新实现“脱胎换骨”的决心日益强烈。

常州市发改委工业高技术处处长汤文忠介绍,2006年,常州市提出了创建国家创新型城市的战略目标,全面构建科技创新体系。同年,常州市委、市政府主要领导先后带领本土企业到全国的大院、大所寻技术、觅人才,开启了科技创新的“长征之路”。到2019年,常州已有1000多家企业走出去,累计邀请国内外专家8800多人,展示最新科技成果5万多项,发布企业创新需求5400多项,直接促成2000多个创新合作项目落户常州。

通过持续开展“科技长征”,一大批创新企业在常州异军突起,带动智能制造装备、新能源、新医药等产业快速发展。同时,常州形成了“围绕产业链布局创新链,借力创新链提升产业链”的良性循环,在石墨烯、光伏组件、机器人等众多领域从追赶者变成领跑者——100多种工业产品达到世界先进或领先水平,涌现出200多家“隐形冠军”;被列为“国家创新型试点城市”、位列长三角城市群科技创新驱动力综合排名第8位。这座制造业名城凭借着对科技创新的执着坚守,悄然实现了向“智造名城”的跨越升级。

产教融合 开花结果

14年科技长征之路,常州与中科院、南京大学、浙江大学等30多家知名高校院所“牵手”,2000多个科技合作项目花落龙城。尤其是江苏中科院智能科学技术应用研究院(中科院常州中心),已引进中科院30多个研究院所来常州设立分支机构或与企业开展项目合作。

常州是如何在十几年里快速集聚高端科研资源,助力产业发展的?常州市科技局发规处副处长韦红表示,“精准”是关键,“常州市科技局在‘产学研’出访过程中,主要抓住了两个层面的企业需求,一个层面是主抓龙头企业,把握行业共性技术需求;另一个层面,是摸排特色产业集聚区企业的技术需求。带着需求清单和科研院所对接,才能做到高效、精准,从而提升合作质量。”

作为全市“创新之核”,常州科教城提出要加快打通科技成果转化的“最初一公里”和“最后一公里”。科教城通过科研院所团队控股、科教城参股及运营公司参股的“三位一体”模式,把科研成果的转化和科研人员的收入挂钩,充分调动了科研人员的积极性。

无锡市发展改革研究中心发展研究部主任曹建标:常州科教城之所以能交出“优秀”发展答卷,关键在于做好了“两篇文章”——一是通过持续招才引智,集聚了一批高端创新资源,产生集聚和带动效应;二是构建了教育、研发、孵化三位一体的科创生态系统,不仅服务了传统产业转型升级,更进一步推动了常州战略性新兴产业的发展。

有的放矢 国际合作

2017年初,在中以常州创新园的牵线搭桥下,征图新视(江苏)科技股份有限公司整合自身平台集成技术与以色列AVT公司检测软件技术,共同开发了全新的智能检测技术,填补了当时国内在该行业缺陷检测的技术空白。同年4月,双方发布联合研发的第一款产品,销售额近2000万元。

“在园区成立以前,想要跟AVT公司合作,几乎是不敢想的事情。”该公司办公室主任蒋媛媛表示,通过中以创新园区这样两国共建的平台,企业能很顺利地找到合适的合作伙伴并且快速建立信任关系,这对企业来说,是走向全球市场至关重要的一步。

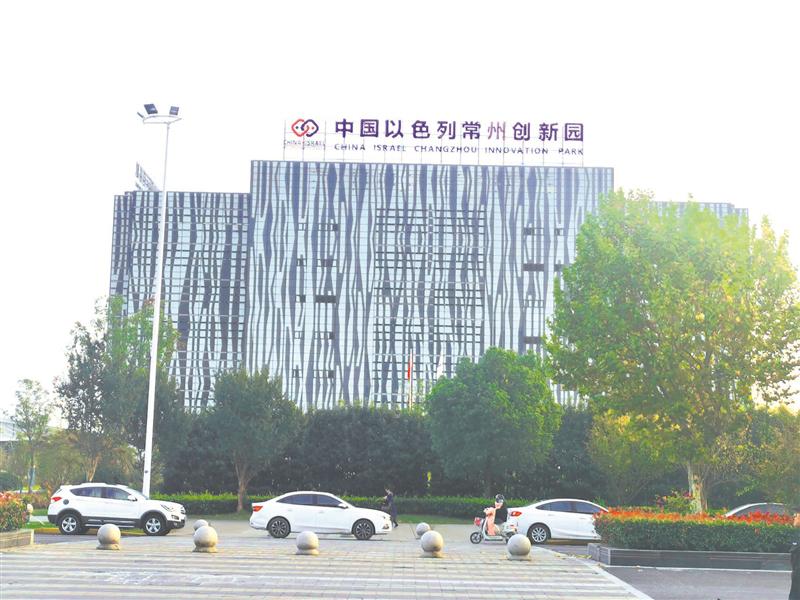

2015年成立的中国以色列常州创新园,是目前国内首个由中以两国政府签约共建的创新示范园区,已集聚以色列及中以合作企业102个,促成了中以科技合作项目26个,是中以两国政府间创新合作的重要平台。

无锡市委党校市情研究中心副主任蒋佳林:中以常州创新园的建设对无锡建设太湖湾科创带有很大启发。一方面,让我们看到了政府如何搭台,在企业创新发展中充分发挥作用;另一方面,为解决当前企业面临的技术瓶颈问题提供了思路——将国外的技术创新优势与中国市场规模的优势结合起来。此外,常州抢抓国际创新合作政策机遇的敏锐也值得关注,国际合作可以打响一座城市在全球创新中的知名度,有利于提升城市国际形象。

链 接

长三角城市如何共谋发展

“常州市对实体经济的坚守以及依靠招引外部创新资源推动产业升级的努力让人动容”,此次常州之行,让曹建标对这座兄弟城市有了更清晰的认识。他表示,无锡、常州同属苏锡常都市圈兄弟城市,在产业协同、交通设施、环境治理、公共服务等领域都有广阔的合作空间,尤其是可以携手推动锡常泰都市圈跨江融合发展,协同推动太湖湾生态环境治理、休闲旅游、太湖湾科创带一体化共建共享,甚至可以探索谋划锡常一体化发展示范区建设。

从市场上获得反哺资源

坐落在常州科教城中的江苏中科院智能科学技术应用研究院,诞生伊始就呈现出全新的面孔,不断深化体制机制改革和政策创新。常务副院长马炘介绍,江苏智能研究院创建了“4+1创新微循环体系”进行尝试,即研究所、研发中心负责人才引进、科技创新;成果转移转化中心面向企业需求;育成中心负责转移成果的培育与壮大;公共平台发挥支撑科技创新研发、企业合作、产业育成的作用。此外,还有大量的育成基金、产业基金投入。

“企业在满3年培育期毕业后,要转移到更适合未来发展需要的产业园。”马炘表示,这一过程中研究院所持的原始股权,只做溢价稀释,增资扩股由其他产业基金完成,由此形成研发成果向产业转移、产业业绩为研究院提供可持续发展资金的循环体系。“我们希望未来形成一种反哺,这样就不需要一直向政府要科研经费,可以从市场上获得长期发展的可持续的资源。”

(晚报记者 陈钰洁)