|王辉 文|

1

在无锡惠山古镇倪云林先生祠对面,有一面巨大的“清孝”照壁,信步转过照壁,人们会发现其后居然隐藏了一座四角翼然的古亭,上书“申明亭”三个大字。这“申明亭”是座什么亭?为何要隐藏在照壁之后?这一切还要从明代讲起。

中华民族自古崇尚“调处息讼”。《论语·颜渊》云,子曰:“听讼,吾犹人也。必也,使无讼乎!”反映了古人追求不发生诉讼案件的“无讼”追求。古代农耕社会,安土重迁,王权不下县,“无讼”往往依托于“乡治”。

最集中反映古代乡治的历史遗存,就是一度遍布全国的“申明亭”。元末明初,社会动乱,江南一带乡村的有识之士为了及时“息讼调怨”“申明教化”,在乡间建造了一些四方亭子,中间竖一块榜板用以张贴布告、谕旨,正德《松江县志》即云:“申明亭二十六,洪武二年建。”朱元璋建立明朝后吸收了这一良俗,《续文献通考》载,洪武五年(1372年)起“内外府州县及乡三里社皆立申明亭”“凡境内民人有犯者,书其过,明榜于亭上,使人心知惧而不敢为恶”。除了延续“宣谕读律”的“布告栏”功能之外,还增加了张贴违法者悔过书的“记恶”作用以及由乡间老人审理地方诉讼的“揭恶”功能。最关键的是,上级官员下乡时,会在申明亭听取百姓声音,乡民可以在亭内向上官申述意见,或表明对时局的观点,这就是“申明”之义。

2

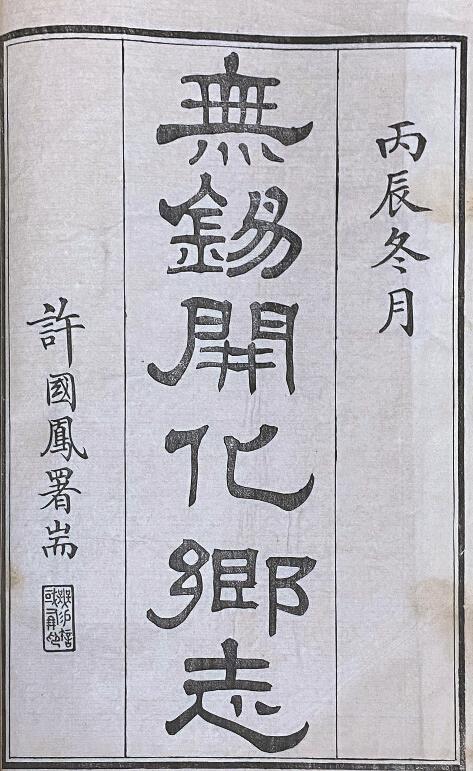

申明亭制度充分反映了明太祖“明刑弼教”的法律思维,不仅延续了周代以来的礼法传统,更体现出一种“无法之法”的高超法律智慧,得到了明清两代政府的重视和保护。《明律·刑律·杂犯篇》规定:“凡拆毁申明亭房屋及毁坏板榜者,丈一百,流三千里。”清代,安徽有人用砖块砸申明亭匾额未遂,就被判杖九十,徒二年半。使得申明亭得到充分保护,自洪武一代就遍布天下,在各地留下了许多文化印记。据明永乐《常州府志》记载,申明亭,洪武创设,府辖4县设133座,独无锡有62座,几占全府一半。历代无锡县志均有相关记载,如出西门行5里,有蛤蟆桥,桥西旧有申明亭,为乡人避雨栖息之所。《锡金乡土地理》中亦有“离城十里,四乡各有申明亭”的记载,像南门外下甸桥南、东门外东亭、北乡高桥下等处都有此遗址,而其中最有影响的,则是位于无锡南三乡之一开化乡(今无锡市滨湖区雪浪街道)那座申明亭。

清康熙王抱承撰《开化乡志》载:“申明亭庵,在二十四都一图,南北去来大道中。”这里的“都、图”是南宋起为赋役而设的行政单位,城中曰坊,在乡曰都,每十一户为一甲,十甲为一里,每里一图。表明雪浪申明亭位于开化乡中部交通要道附近的申明亭庵内,明代无锡诗人金闻《申明亭庵》一诗描写了此处的幽静禅意:“乘胜寻游入翠微,森森竹柏护禅扉。”据乡志记载,申明亭庵曾是开化乡的里社坛。雪浪申明亭最初就建在这座里社坛内,直到清末民初时还保留着,后因办学才被拆除。作为一个法治文化符号,申明亭一直流传至今,为无锡雪浪留下了“申明村”“申明亭北桥”“申明亭南桥”等一系列地名。《开化乡志》就记载了一位明正统十二年(1447)中举人、景泰二年(1451)中进士的无锡人周清,言其为申明亭人。而雪浪申明亭与里社坛的合二为一,不仅能看出明代无锡人将天命与礼制融合的运数观,也彰显出西周以来就扎根无锡乡里的“礼制源于天命,遵礼就是敬德”的厚重传统。

当然,任何一个制度也都有其弊端,从雪浪申明亭建在里社坛内,而非像十里亭、驿亭那样建在驿道之上,也能看出,乡里既希望发挥申明亭的积极作用又惧怕上官到此听取基层真声的矛盾心理。无巧不成书,惠山古镇申明亭隐藏于照壁之后,恰恰暗合了这一制度的晦义,反而为这座古亭添上了几分意蕴和情趣。

3

除了申明亭,明代为了促进地方基层治理,还设立了“里社坛”制度。在无锡碑刻陈列馆内,就藏有一块《无锡县里社碑》,落款为“大明嘉靖五年二月无锡县知县管嘉祯立石”,发现于无锡东郊东北塘地区,是馆藏中年代较为久远的官文碑之一。无独有偶,近年来,在无锡西南蠡湖街道青祁村、东南鸿山街道后宅、城北山北街道惠龙桥等处,先后发现了与这块石碑内容、落款一模一样的“同款”古碑,说明旧时在无锡的东南西北均有里社坛的存在。

其实,不独无锡,在江南各地,明代里社碑也并非稀罕之物,各地多有发掘,如苏州发现的《长洲县九都二十图里社碑》、常州潞城发现的《武进县永丰东社碑》等均是嘉靖五年所制,不过月份有所区别而已。这批明嘉靖五年批量生产的“里社碑”里究竟蕴藏了什么故事,引人遐思。

“里社”是中国传统的社会基层组织形式,早在周代就有之。《周礼·遂人》中“五家为邻,五邻为里”的记载告诉我们,当时“里”以二十五家为单位组成。“社”则是祭祀土地神的神坛,《白虎通·社稷》有云:“封土立社,示有土尊。”秦汉以后,社祭、乡饮酒礼等周礼制度渐渐荒废,魏晋开始,社坛更逐步被土地庙这种民俗祭坛替代。后人遂以里社代指古代农村最基层的社会组织结构,不再提其祭祀功能。

到了宋元时期,随着人口基数的扩大,里、社的规模也随之扩充,社进一步由祭祀单位向实际的最基层组织转变,宋代文豪曾巩即有诗云:“马蹄路南村有社,里老邀神迎且送。”元至元七年(1270年)颁布了立社法令,要求城市“坊”以下、农村“里”以下各设“社”,其中“县邑所属村疃,凡五十家立一社”。当时,各种人户均须入社,设社长监督社众,每社又设义仓和学校,社众之间、社与社之间在生产上要相互协助。这种类似当下基层社区自治互助的模式,一定程度上促进了生产力发展,被后世赞为“农桑之制”。

4

明太祖朱元璋立国后,提倡将民间信仰纳入王朝统治体系,积极“送礼下乡”。一方面他承袭了元朝做法,另一方面却又援引古制,通过在乡村设置“里社坛”来恢复里社在祭祀、礼制等方面的作用,试图藉此正风气、约乡规,以期替代固有的封建迷信,在民众中推行信仰社会伦理、遵守礼仪秩序的改造计划。《洪武礼制》即规定:“立坛一所,祀五土五谷之神,专为祈祷雨旸时若,五谷丰登。”这种做法,表面上看是明初“礼下庶人”“礼化为俗”思想的体现,实际上是统治者希望加强思想控制,进一步增强社区互助,从而巩固基层统治、实现休养生息的创造性发明。这从《无锡县里社碑》里提出的,“读抑强扶弱之词、劝善惩恶,申明乡约、以敦风化,兴礼恤患、以厚风俗”等内容中可见一斑。

《开化乡志》中记载开化里社坛时,特地提到:“今之观音堂即昔之里社坛。”巧合的是,无锡城北发现的里社碑,也是在当地观音堂旧址里找到的。显示了明中叶以后就已出现了民间信仰占据上风,甚至把里社坛演变为神庙的社庙合一情形。其实,明初设立里社坛制度不久,就遭到了乡里的抵触和废弃,百姓依然愿意祭祀传统的神祇,如弘治《常熟县志·坛壝》载,弘治年间,当地遵依洪武礼制所立之里社坛便已“渐废”。在无锡惠山一带流传的民间传说中,就出现了距今五百年前(正是明朝初期)当地里社坛的社公企图将童男童女献祭给青毛狮,被村民用泥偶替代的内容,从而形成了今天惠山泥人的代表阿福阿喜形象,影射了群众对朝廷“强行安排”祭祀信仰的不满。

针对这一问题,嘉靖五年,朝廷下诏重振里社坛,应天巡抚衙门遂要求江南各地村社镌刻石碑,辟地建坛。然而这种操纵百姓信仰的不接地气做法,缺乏群众基础,并没有取得什么效果,苏州文人顾雪亭《土风录》就指出,太仓各乡里社坛在嘉靖年间渐废。清代,各地也曾大力提倡这一制度,甚至还鼓励乡里设立“分坛”,然而据光绪江阴《杨舍堡城志稿》(今属张家港市)载,杨舍城隍庙“旧系里社坛,明季里人公建”,到了清代已是“前明仅传有里社坛,今沿为故事”矣。可见,朝廷对类似无锡这种里社坛转变为观音堂、土地庙、城隍庙的情形,早已是“无可奈何花落去”了。

与申明亭取得一定的治理效果相比,明清设置里社坛制度,试图让庶民践行士大夫礼仪的最终目的完全没有达成。不过,伴随这一制度所订立的一系列乡规民约,始终鼓励人们抑强扶弱、劝善惩恶,在教化百姓、治理地方上还是起到了一定的作用。尤其是里社碑所宣传的“立社学设教读以训童蒙;建社仓积粟谷以备凶荒”等积极条款,对今天的社区治理、青少年教育、备战备荒等方面也仍有一定的借鉴意义,不啻为一块传承传统“正能量”的历史丰碑。