本报讯(晚报记者 念楼)昨从无锡市检察院获悉,该院办理了全国首例医疗欺诈民事公益诉讼案,无锡某医疗门诊部法定代表人陆某某被法院判处承担三倍惩罚性赔偿金,共计358万多元。目前该案判决结果已生效,意味着检察机关在维护公众医疗安全和保护患者权益方面取得了突破性进展。

“很多公益诉讼案件来源于刑事案件,依托刑事侦查中取得的证据,然而这并不能完全覆盖公益受损部分。”市检察院公益诉讼检察官雷呈学介绍,检察机关梳理前期办理过的刑事案件时,注意到了一起医疗门诊部诈骗案。警方在侦查环节找到27名被害人,涉及的财产损失总计10.6万多元,这些钱款后来由警方发还被害人。2017年9月,陈某某等人因诈骗罪被法院判处有期徒刑或拘役,并处相应罚金。但涉案医疗门诊部两个多月的收款就有130多万元,除了找到的被害人外,尚有众多被害人难以找寻,社会公共利益仍处于受侵害状态,该如何维护权益引发了检察官的思考。

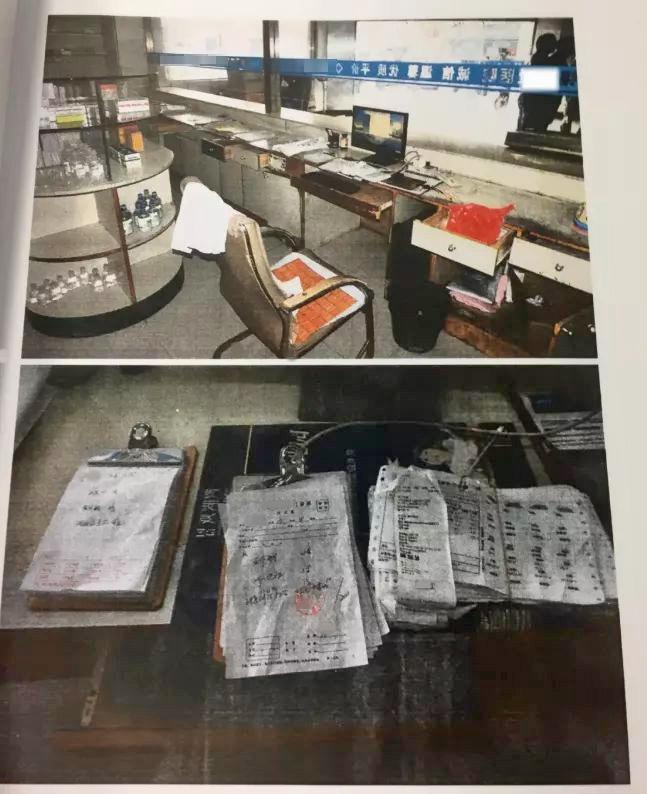

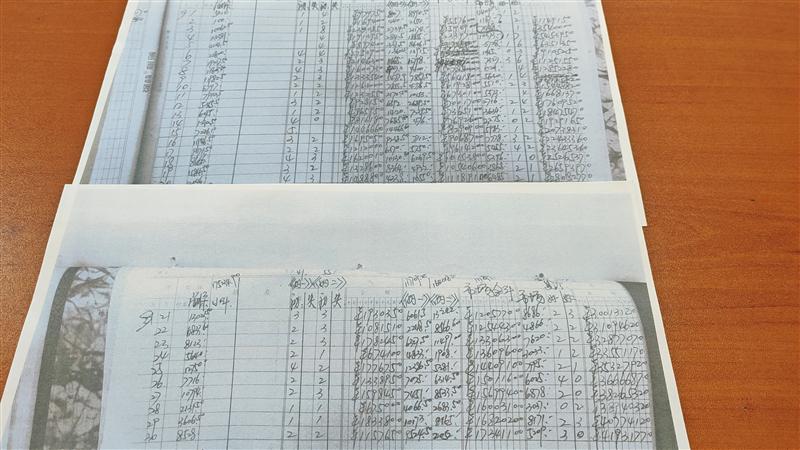

检察官仔细查阅当年的案卷,一张张核对门诊部收费票据,一行行计算账册明细,连几角几分也不疏漏。对于门诊部开出的药品,请市区三甲医院的药师给出专家意见。细致办案结合探索实践,案件的脉络越来越清晰。在确定涉案医疗门诊部为营利性医疗机构的情况下,2019年10月市检察院对该医疗门诊部法定代表人陆某某提起诉讼,要求根据《消费者权益保护法》承担三倍赔偿责任。受疫情等方面的影响,案件开庭延期,远在湖北的陆某某委托诉讼代理人出庭,未能提出有力证据辩驳,近日市中级人民法院支持了检察机关的诉讼请求。据悉,判处的惩罚性赔偿金今后将被用于消费公益维权等方面。

雷呈学说,该案最大的特点是没有局限于刑事案件,黑心门诊部让群众深恶痛绝,刑事案件受到客观因素影响仅惩罚了一部分,未被惩罚的部分通过公益诉讼得到了弥补。案件办理过程中没有经验可供借鉴,办理后汇报至最高人民检察院,才得知竟是全国第一例。市检察院第七检察部主任陈江表示,该案的成功办理具有积极意义,医疗欺诈侵害众多消费者合法权益案从此被纳入了检察民事公益诉讼新领域范围。同时,检察机关对医疗领域哪些案件适合开展公益诉讼和适合作出惩罚性赔偿进行了有益的探索,为办理类似案件提供了借鉴和参考。

追访

首例医疗欺诈民事公益诉讼案背后有哪些案情细节,检察官在办理过程中克服了哪些难点,记者对此做了进一步了解。

黑心门诊部坑害了众多患者

2019年,一叠厚厚的案卷摆在了检察官雷呈学的案头。涉案的无锡某医疗门诊部注册登记于2006年,属个人独资企业,原先是一家综合门诊部,开设内科、外科、妇科、中医诊疗等多个项目。因经营问题,门诊部频繁更换老板。2016年,湖北男子陆某某成为门诊部法人代表,他自己经营门诊部也没起色,于是将门诊部进行了托管,由福建男子陈某某负责日常运营。

之后门诊部“生意”渐火,而背后的真相让人触目惊心。陈某某等人在明知门诊部缺乏医疗条件和医疗资质的情况下,雇了“医托”从市内正规医院骗来病人。他们对外号称有上海专家治疗各种妇科疑难杂症,可实际上把患者当成了“开发对象”。门诊坐堂医生压根没有医疗资质,检验师也没有医学检验资格,甚至连给病人注射的护士都没资质。一番胡乱捣鼓之下,患者其实没什么病的却被说成有病,有点小毛病的被诊断成大病。给病人抽的血样转身就被扔掉了,B超检查也是装样子随便做做,出具给病人的化验、检查报告都是造假的。有的病人不需要手术,却躺上了手术台,主刀大夫不负责任动刀。一套流程下来,病人接受了不规范、不准确或不必要的药物、注射、器械以及手术治疗等,少则被骗数百元,多则被骗数千元。

由于是妇科治疗,有的病人羞于启齿,有的病人到大医院重新检查,这才发现问题报警。警方办案期间向社会发布告示寻找被害人,最后找到了27人。

认定公共利益受侵害有讲究

一家有规模的医疗机构,请来“医托”招徕病人,接待的病人不可能只有27名。门诊部所谓的医生每月提成上万元,整个门诊部的非法所得不可能只有10万多元。经仔细调查,检察官发现该门诊部在2016年8月中旬至10月底,收款总额约130万元,其中包括刑事判决认定的10.6万多元。显然,10.6万多元不到收款额的十分之一;同时检察官梳理发现,查获的36份门诊部收费收据上记录着患者名字,其中26名患者不是警方找到的被害人,他们涉及的受损金额有1.4万多元;此外从手术同意书上也发现有多人不在刑事案件认定的被害人当中……由此能推知,虽然门诊部已关闭,不法分子受到了惩处,但尚有众多被害人的合法权益没有得到维护。

另一方面,该门诊部开出来的配药单上有五花八门的胶囊、注射液等,多数药品属于处方药,具有一定副作用。处方药必须由执业医师诊断后开具,而该门诊部“开发”病人骗取医疗费,病人被动滥用药品。也就是说,门诊部的种种行为不仅坑了病人的钱包,还会对人体健康造成损害。

欺诈性诊疗与误诊完全不是一回事

这起案件的一个焦点在于,涉案门诊部的行为是否属于医疗欺诈,能不能适用惩罚性赔偿制度。《消费者权益保护法》中没有明确将医疗领域纳入一般消费行为,那么去医疗机构看病的人能否被认定是消费者呢?检察官调查走访市场监管部门,查询企业档案、注册登记材料,查到该门诊部不是普通意义上的公共卫生服务机构,而是一家营利性医疗机构。

涉案门诊部为了经济利益,让没有资质的人员冒充医生专家,故意夸大、虚构病人的病情,根本不属于正常的医疗行为。“可以想象,如果患者知道门诊部的真实情况,根本不会前去看病,所以门诊部的收款都是从患者那里忽悠来的。”而且门诊部的行为严重违背了医疗机构防病治病、救死扶伤的原则精神,其恶劣程度远超一般的无良商家。“这种欺诈性诊疗行为,与正规医疗机构由于种种原因造成的误诊等情况,完全不是一个性质。”检察官表示,起诉要求三倍惩罚性赔偿,既可以体现公益保护的意义,也不会影响到公立医院的正常医疗行为。

为此,检察机关根据公益诉讼办案程序对该案进行了诉前公告,公告期满对该门诊部及其法定代表人陆某某提起了民事公益诉讼。陆某某收到起诉书后,自作聪明将公司注销,试图逃避法律责任。然而这种伎俩并无用处,检察机关查明该门诊部为个人独资企业,陆某某作为投资人依法对企业债务承担无限责任。根据新情况,检察官将民事公益诉讼请求变更为由陆某某承担全部赔偿责任,最终胜诉。

(念楼/文 市检察院供图)