|任克奇 文|

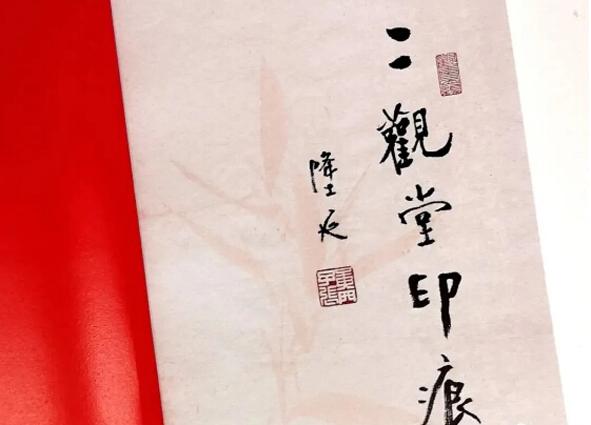

二观堂主人、无锡胡伦光先生无疑是当今印坛特立独行的一位大家。他的隐逸作风一定程度上营造了他对待艺术与名利的良好心态,成就了他在书画印方面的高度。此次,他的《二观堂印痕》出版,实在是众所期盼,是在众人感叹“大雅久不作”之后,印坛吹来的一股清凉之风。风过之处,一定会有更多的知音,发出欣悦的啧啧之声。

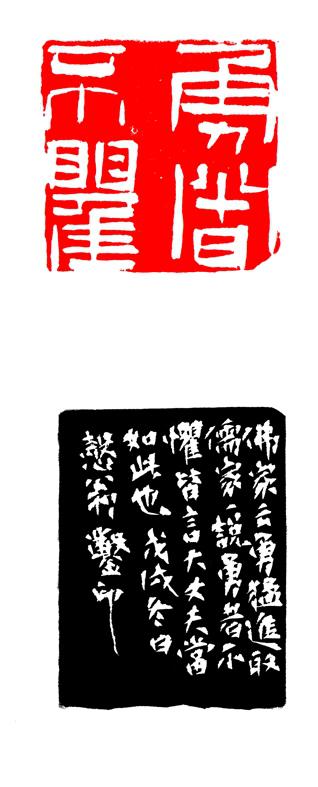

胡先生视艺术为生命,他尽情享受书画印研治过程的快乐。除此之外,便无所挂心。他不在乎自己的作品流到哪里去,不在乎社会上对他作品的褒贬,可以说是没有半点“自恋”,用常人的尺度衡量,是洒脱得有点超凡脱俗了。弟子为他编集印谱,他命名为《二观堂印痕》,大有苏东坡所谓“泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西”的意味。“痕”者,印章鲜亮莹洁的朱痕耶,抑是胡先生半个世纪艺术探索的足迹耶?两者皆是吧。然而,“痕”是雪泥鸿爪,意味着过去。胡先生不愿意用略具经典或精品意味的“印谱”二字,只是谦虚地把这本“印痕”看作一种以示不忘、可供纪念的痕迹,而我冥冥中又体会到胡先生内心不停脚步、继续有所精进的宏大志愿。

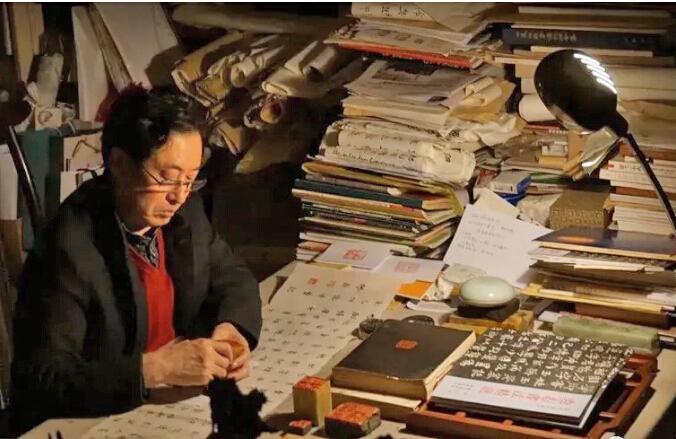

胡先生对待艺术是极其认真的,可他在表达这种心态时或在给学生以指导时,却常常换成了一种轻松的口头禅:“好白相”。如果把“白相”理解成饱食终日、无所用心的“穷措大”式的游戏就大错特错了。“白相”之意涵深矣。镇日沉湎,神魂系之,才算是“白相”;“白相”到神明变化,不可方物,才能称得上“会白相”;视“白相”为生活,一辈子乐此不疲,才会有“好白相”的感受。清代赵之谦是艺术界公认的“会白相”的大师,取得了“好白相”的成果。他诗书画印无一不精,开宗立派,功垂于今。他刻印先从印章之外“白相”起,倡导“印外求印”,胡先生是非常佩服赵之谦的这种学习方法的。

可以说,胡先生自身的博学多能、遐收旁摭的“白相”功夫,玉成了他今日刻印的高度。今就我平日所见所感,试举几桩如下。

书法

胡先生在书法上五体皆能,人所共知,自不待多言。书画印三者,胡先生在书法上用力最勤,故他运刀如笔,同样一波三折,单刀、双刀及冲、切、顿、挑中见笔法、见刀法,曲尽书法线条多变之美。你看他边款中“之”“印”等字的长线条,章法上是得之于汉人摩崖和简牍,刀法的曲折多变得之于书法,都是功力深厚的相机行事,不是漫无目的的随意为之。

胡先生独具特色的金文书法,受黄宾虹“平、圆、留、重、变”笔法的影响,得益于古玺。他在钩摹古玺时,发现并体味其中的涩势。他以带有涩势的古玺文线条,以竭泽而渔的方式把殷周秦汉历代篆书临摹个遍,从此笔下无不高妙入神。他认为篆书也是不能将线条写得一般粗细的,积点成线,起伏波折,变化丰富。他用此等功夫反哺于他的刻印,这是常人所未尝有的经验。故此,胡先生常以赵之谦所言“古印有笔尤有墨,今人但知刀与石”作为金玉良言来教人以法。

绘画

胡先生爱画,无论是大写意,还是工笔青绿,都有很深的造诣。画的布局理念对他治印时如何分朱布白产生自觉的引导:“印之神理全在虚白处”(边款)。你看他刻的“勇者不惧”,四字分布在四个角上,中间一道宽阔的空白,长驱直入,惊世骇俗,细品之下,感觉只有这样方能与印面的文字含义相匹配。

在学习文人画的同时,他又雅好民间工艺,还曾被相关部门请去编撰地方志的工艺美术卷。这使他的肖形印和造像印取法更为多元,但凡汉画像、六朝造像、敦煌壁画等多有涉猎,甚至家乡流传的纸马工艺、锡绣工艺都在他的取法视野之中。他琢磨其中舍形取神、得意忘象的拙味与巧意。他认为:

“古九方皋相马,略其玄黄,取其驵秀。惟真赏者独知之。”(边款)

他不是津津乐道于描头画角,而是追求神隽于牝牡骊黄之外。他借鉴画中的经验来认识肖形印和造像印的创作:

“借山翁名言:‘作画太似为媚俗,不似为欺世,在不似与似之间,方是真画。'此乃金针度人之语,画家不传之秘也。刻肖形当作如是观。”(边款)

此类印跋都可帮助我们理解他这类印章的用心。近期所刻“十八罗汉”肖形印,大胆落刀,细心收拾,表面看是粗枝大叶,不衫不履,一二神情焕然之处刻画淋漓,别致生动,无一雷同。

字学

治印首重篆法。前人言:“夫篆刻多误,皆因六书未明。”胡先生早年研治《说文》,绝虑凝神、用志不纷。他扎实的文字学功底,有别于文字学家作学理的深研,关注点重在“用法”。他由《说文》“六书”上溯三代吉金,明其源流,从多变的形体中酌取最适合艺术表现的成分。所以,他能一眼看出别人(也包括古人)篆刻中用字的纰漏。同时,他也并非泥古不化、墨守古制,而是与时俱进,作适当的从俗,并认真加上注解,如“王自斌印”边款:“《说文》‘斌’作‘份’,今从俗。”如此处理,既合情,又合理,两全其美。

胡先生用字的态度极其科学合理,是从文字的“理”与艺术的“势”出发,兼顾到正确与美观两重关系的。现仅以文字并置的几个例子来说明,如“引抴居然变科斗”一印中将“科斗”二字并置,仿佛一字而对称;“梦阔水云窄”一印中“水云”并置,“云”用古字,两字合成一字看,繁简恰到好处,整个印面布局更加和谐自然;“希言自然”一印,“言自”并置,“然”用异体,只有疏密对比效果强烈。凡此种种,都是活用文字的好例,在不破坏文字的“理”的条件下,又达成了艺术上成功的“势”。

雕刻

胡先生还有一桩本事,也是常人所不备的,就是对篆刻以外的种种“刻”的精心研习。他能刻匾、能刻砚、能刻砖,手巧不用说,还在实践中形成一套独到的见解。

他富藏六朝墓志、造像记的拓片,日夕展玩几十年,从字口看刀法,从刀法看笔势,见他人所未见,悟他人所未悟。胡先生说:

“书得元气便厚,六朝人书多率意,且刀锋显露,却尚有许多元气在。古印亦然。”(边款)

他效仿六朝碑刻所制印款,如“佛陀造像”“观其则”边款的“阳刻”、“蹶张力士造像”边款的“阴刻”,文字造型之穷神入古、刀法之率性造微,置之六朝碑刻精品中,亦未遑多让。

刀法的研究,也造就了胡先生刻边款的别有神功,石不转刀转,百字长言,瞬间立就,且字字分明,绝不含糊其词。

文学

日常生活中,胡先生以读书为乐。他常说:“死写死画,不如多读书。”胡先生读书,泛览博观,又精研细读,大凡书画印的论述与作品集、诸子百家、道藏佛典、文人诗文集,乃至《易经》《黄帝内经》等深奥的典籍都有涉猎。他学习前人校勘、点评、批注的方法,读到与前人心心相印,或有所启发时,便随手摘录,并写上自己的理解,一来整理了自己的思路,二来练习了写作的文笔。他的书中夹满了零零散散的写着笔记的小纸片。

你看胡先生的印语出处,就可知道他的阅读之广,且品味不同凡俗;你再看他用文言写的边款,就能体味到六朝、明人小品及禅宗语录一般的隽永意趣。他为前辈王汝霖先生刻的“逸少公六十七世孙”的边款是这样的:

“右军书不言而四时之气亦备,所谓中和诚可经也。治印亦然。仅以毗刚毗柔之意学之,总无处是耳。汝霖先生,逸少公六十七世孙,秉承家学,工书善画,且有鉴别之识,观是印自有定据,非摩挲金石者未易窥见也。戊辰秋,后学胡(花押)顿首奉上。”

其中,对王羲之书艺的认识,迁移到对篆刻的领悟;对王汝霖先生家世、修为的简解,引发出由衷的感佩;最后落款更示明后学的景仰态度。文辞何其精致,情思何其沉挚,信息量又何其丰富。印文与边款内容互补,使此印不仅是一方普通的印,而是受者与刻者两代艺术家交谊的佳话,是承载着“情”的会说话的石头。所谓“艺术”和“艺术品”的真谛,不是正在于此么?

以上种种胡先生“白相”时留下的足迹,是不是可以作为我们由外而内沿波讨源、深入胡先生印艺堂奥的津梁?我相信,有心者当会在此等“印痕”处作更深的探究,从而有更深的“悟入”。

艺术评论中有“过度解读”一说,但胡先生印中有极其精心之处,是不怕我们过度解读的。倒是我们看着看着,还会担心自己只是浮光掠影,缺少发现美的眼光呢。

毕竟,《印痕》不仅是“印痕”,还是一座美的“富矿”。