战争年代,他从“苏中七战七捷”的硝烟中走来,成为“独臂英雄”;和平年代,他全身心地扑在宣讲革命传统上,69年如一日,用8000多场教育报告、500余万人次的聆听“把历史告诉未来”。2021年11月2日21时20分,全国离退休干部先进个人、全国模范退役军人、全国关心下一代先进工作者、“中国好人”吴成,这位永不下“战场”的老战士,因病医治无效永远离开了我们,享年93岁。

从战场到讲台,“把革命精神传承给下一代”

11月4日上午,荣院宿舍2号门前摆放了二三十个花篮,而且不时还有花篮送来。花篮有市、区各机关单位、中小学校以集体名义敬献的,也有以个人名义敬献的,它们无声地缅怀着这位了不起的英雄。吴老家里也迎来了络绎不绝前来吊唁的人们,在送别吴老之后,他们都会到家附近的吴成革命传统教育基地再走一走、看一看,这里浓缩了吴成为革命事业、为传承红色精神而奋斗的一生。

1929年,吴成出生在海门一个贫苦家庭。1946年7月,在苏中七战七捷战役中,吴成两次负伤,在第七战如黄战役中,旧伤未愈的吴成在追击敌人时被打中右手,截去了右下臂,从此失去了重返前线的机会。这让吴成一直引以为憾。

“伤残不是生命的结束,而是新的战斗的开始。”1950年春,吴成被分配到当时的苏北荣军疗养所任文化干事,负责宣传教育和文化学习。“是躺在功劳簿上等着老去,还是为党和国家做点力所能及的贡献?”吴成毅然选择了后者,“人可以残废,但精神不能残废。我要振作起来,把战斗的阵地从硝烟弥漫的战场转移到革命传统的宣讲上。”1952年春,吴成被扬州市城北中心小学聘请为校外辅导员,从此走上了红色耕耘路。

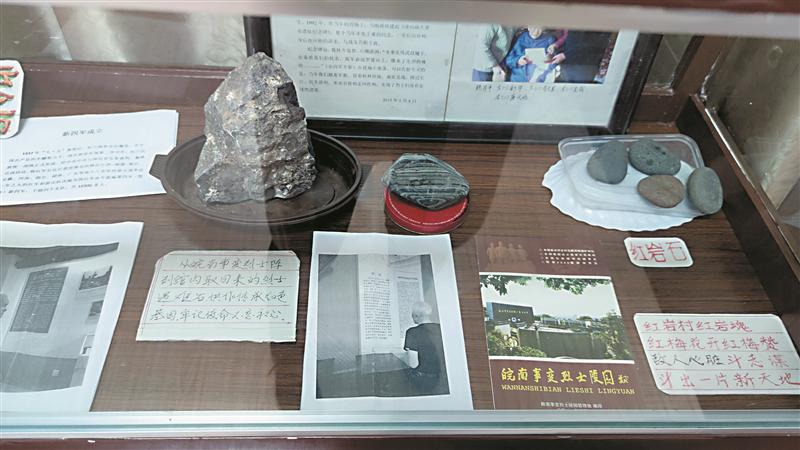

2003年,吴成自费5万余元,在面积40平方米的阁楼上创建了“家庭革命传统教育室”,集中展示自己亲手收集整理的3万多件革命史料、文物和青少年寄来的4000多封书信、贺卡,成为自办“家庭革命传统教育室”的“全国第一人”。2014年底,在滨湖区政府、省荣军医院和产山社区的大力支持下建成了250平方米的“吴成革命传统教育基地”,迎接更多的来访者。

在基地入口处的前言上有这样一段话:“为了不让烈士们的鲜血付诸东流,我以幸存者的名义,建此革命传统阵地,与我们青少年探索共勉。”这是吴老建立基地的初衷,他为之奋斗终身的使命便是“把革命精神传承给下一代”。

在二楼荣誉室里的墙上挂着、陈列柜里摆着140多份全国、省、市各级的荣誉证书、绶带、奖状、奖牌、聘书等。“这些荣誉对于吴老来说不是最珍贵的,他最宝贝的是隔壁传统室里的那些从革命纪念地收集来的水土,如息烽石、云岭石、红岩石,南湖水、红井水、万泉河水等等,他说这些东西看得见、摸得着,更有教育意义。”基地讲解员颜雪皎介绍说。

时光流逝,聆听过吴成传统革命教育报告的青少年成长了一批又一批,他讲述的革命传统故事也传承了一代又一代。69年来,吴成先后被80多所大中小学聘请为校外辅导员,一路从扬州、无锡、沪宁沿线,讲到了首都北京、革命圣地延安、革命摇篮井冈山、革命老区大别山等地。吴老宣讲有三大特点:一是不带讲稿,二是站着宣讲,三是不取分文报酬,甚至连交通费用都自己解决。除了义务宣讲,吴成还走进少管所、戒毒所、收教所和监狱,结对帮教失足青少年和服刑人员。

每当有人关切地劝他“您90岁了,应该休息休息了”,吴成总是这样回答:“我要讲到心脏停止跳动那一天,我可以坐在那里讲,躺在那里讲,我要把革命传统一直传承下去。”

追忆:新朋老友家人眼中的吴成

“得知您离开的消息,震惊、悲痛、真的难受。翻出以前的照片,就好像您还没走,就在我们身边。还记得为了给您出一本立体漫画书,多次去荣军医院拜访您和张阿姨,为您采编故事、创作漫画形象的时候;还记得和干事一起给您送‘全国最美志愿者’证书时,您开心得像个孩子的时候……您用革命传统教育影响了几代人,我相信,我们都会永远记得。”3日晚,曾任河埒街道党工委委员的柳姝在朋友圈这样回忆吴老。“吴老就是我们的‘红色瑰宝’和‘红色标签’。”她说,在与吴老接触的过程中,给她最大的感受就是“耐心、慈祥、谦和、温暖、坚定”。

颜雪皎是吴成革命传统教育基地的第三任讲解员,讲吴成的故事讲了5年。对于她来说,亲和力十足的吴老就是“忘年交”。“我是工科生,以前对政治历史并不感兴趣。但在社区当团支书经常会组织学生来听课,吴老把革命故事讲得幽默风趣,孩子们都很喜欢。”“吴老那股一生只做一件事,并且将这件事情持之以恒做到极致的精神值得我去学习。”当天,颜雪皎在基地帮忙接待来吊唁的宾客,她遗憾地说可惜没见到吴老最后一面,“前段时间从街道调回产山社区,还想去看望吴老,只是吴老身体不好一直住院,就没去看成。没想到他突然就走了。”

当天,在基地参观的人中有不少聆听过吴老的宣讲,也有很多人跟他有过交集。今年78岁的张晓芳在儿子的陪同下代已故的丈夫刁锦富来送别好同事、好兄弟吴成。张晓芳告诉记者,丈夫曾在江苏省革命残废军人休养院(现为江苏省荣军医院)担任音乐作曲,吴老是他的上级,两人共事多年,也是大半辈子的好兄弟。后来,张晓芳、刁锦富夫妇为吴老创作了一首《传承曲》来赞颂吴老的精神,吴老也在刁锦富去世前写了一篇纪念两人友谊的文章。

无锡市红蚁志愿队的陶满妹特意代表团队前来吊唁吴老,她说荣军医院是服务队的结对志愿服务基地,从2011年开始,每逢建军节、建党节她都会带领队员们去慰问演出。“我们送上精彩的节目,吴老给我们讲述革命故事,每次听他讲故事都深受鼓舞。”

冯寅是吴成的外孙,从小就是听外公讲革命故事长大的。“那时候锡师附小聘请了外公当校外辅导员,我的同学们都很喜欢听他讲英雄故事。外公喜欢讲身边战友的故事,要把那些不为人知的英雄事迹传承下去。”冯寅说,外公是一个很纯粹的共产党员,忽略自己的物质生活,把钱都投入了宣讲事业,并且多次为希望工程捐款捐物,默默资助贫困学生。“外公恪守原则,讲课都是步行、公交,从来不要专车接送。后来他年纪大了,我就做他的司机。”冯寅说,外公身体并不好,慢性病不少。在一次赶往学校作报告的路上,因左臂抓扶手站立不稳,他在公交车上被拥挤的人群撞倒在铁杆上,引起颅内出血,不得不住院治疗。“他身在病床,依旧心系讲课,只休养了一个多月,就拖着还没痊愈的身体又回到讲台上。家人们希望他多注意身体,减少讲课的频次,但外公一有邀约就义无反顾地去了。”冯寅说,他很支持外公为追求理想而发光发热的精神状态,“给孩子们宣讲才是他的动力源。虽然外公走了,但我们会继承他的精神,奋发向上,尽力帮助有需要的人”。

(晚报记者 潘凡)