双11消费券、大牌折上折、一起开“新”、首小时半价、清空1111个购物车……今天是双11活动正日,不少消费者正陷于如火如荼的疯狂剁手中。然而,待热闹褪去,购物欢喜之心减退,一些沉思涌上心头。双11究竟是让我们省了钱还是多花了钱?我们是被算法推荐绑架了还是享受了个性化服务?是时候算一算双11消费利弊得失这笔“账”了。

钱到底是

节省了还是多花了?

市民郭晓芳是一名买足11年双11的淘宝资深买家,所以看到今年的双11促销模式,她能轻松判断自己是否要参加。“满199减25和满200减30当然选后者,这两个套路通常不会一起出现,最好就是加入购物车后比较购买”“不要太过相信折上折,可能折下来只便宜几元”“消费券往往是有‘起步价’的,不满一定的消费数额,有券也白搭”“如果要凑单,最好先去购物车里优先挑选自己的清单产品,哪怕多花些钱,总比买自己不需要的凑单品好”……对商家的促销套路,她滔滔不绝。尽管如此,郭晓芳还是不清楚自己究竟是省了钱还是多花了钱,但因为凑单而买了不需要的东西、因为囤货导致化妆品过期、因为商家的宣传攻势而冲动消费,这些经历她历历在目。

事实上,很多消费者都有相同经历。近日,网易严选CEO首次回应去年退出双11,认为双11原本应该是用户通往优惠消费的一条“大道”,现在却被众多商家设计成了一座“迷宫”,充满套路,鼓吹消费主义,已变了味。对此,源沐心理咨询中心咨询部主任树宇飞认为,追求新事物、新意义是人类的一种基本价值。各种各样的广告和营销活动不断策划出新的符号和意义,并把提供新的消费意境作为打开商品市场的主要手段。如不少“明星同款产品”的推介走的就是这种套路,背后含义是“用了它就能获得和明星一样的体验和感受”。消费者屡屡为此买买买,就是应了这样的获得感与成就心理,体验某种“意境”,以实现自身的“使用与满足”。而“精算”折扣下的囤货行为则切中了消费者的比较和占优心理,其实质是在打折的表象下获得价格优势的优先满足和安全感,以抵御和对冲后续可能存在的变化。总之,消费的符号化与象征化已成为这个时代的一大特色。避免商家“套路收割”,消费者要做经济学里的“理性人”,克制膨胀的虚荣心和事事占优的想法。

这届老年人要防网购瘾了?

以前,父母总是劝告孩子“少在网上买东西”,如今情况似乎倒了过来:越来越多的市民面对自己六七十岁的父母,最想说的话是“不要再在网上买买买啦”。市民顾明刚70岁的老父亲沉迷于电商平台购物,每天都要签收多个快递,连1元多的小家电开关维修器材都要网购,因为“一样的东西两个才1.6元,实体店里买至少5元一个”。顾明刚认为,父亲之所以沉迷网购,一来是因为老年人爱节省图便宜,二来也是因为平台的各种适老化引导,以发掘“银发经济”。

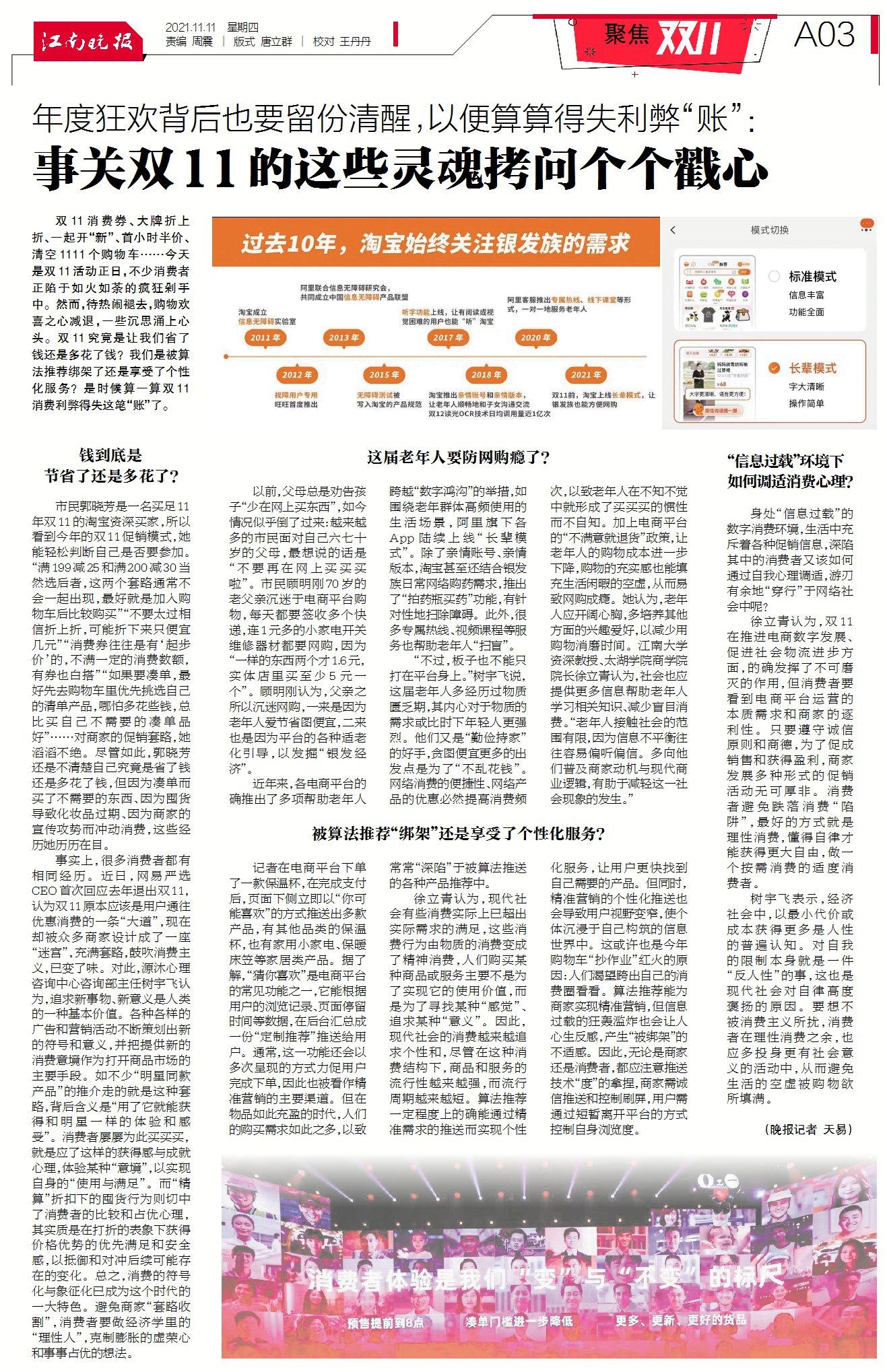

近年来,各电商平台的确推出了多项帮助老年人跨越“数字鸿沟”的举措,如围绕老年群体高频使用的生活场景,阿里旗下各App陆续上线“长辈模式”。除了亲情账号、亲情版本,淘宝甚至还结合银发族日常网络购药需求,推出了“拍药瓶买药”功能,有针对性地扫除障碍。此外,很多专属热线、视频课程等服务也帮助老年人“扫盲”。

“不过,板子也不能只打在平台身上。”树宇飞说,这届老年人多经历过物质匮乏期,其内心对于物质的需求或比时下年轻人更强烈。他们又是“勤俭持家”的好手,贪图便宜更多的出发点是为了“不乱花钱”。网络消费的便捷性、网络产品的优惠必然提高消费频次,以致老年人在不知不觉中就形成了买买买的惯性而不自知。加上电商平台的“不满意就退货”政策,让老年人的购物成本进一步下降,购物的充实感也能填充生活闲暇的空虚,从而易致网购成瘾。她认为,老年人应开阔心胸,多培养其他方面的兴趣爱好,以减少用购物消磨时间。江南大学资深教授、太湖学院商学院院长徐立青认为,社会也应提供更多信息帮助老年人学习相关知识、减少盲目消费。“老年人接触社会的范围有限,因为信息不平衡往往容易偏听偏信。多向他们普及商家动机与现代商业逻辑,有助于减轻这一社会现象的发生。”

被算法推荐“绑架”还是享受了个性化服务?

记者在电商平台下单了一款保温杯,在完成支付后,页面下侧立即以“你可能喜欢”的方式推送出多款产品,有其他品类的保温杯,也有家用小家电、保暖床笠等家居类产品。据了解,“猜你喜欢”是电商平台的常见功能之一,它能根据用户的浏览记录、页面停留时间等数据,在后台汇总成一份“定制推荐”推送给用户。通常,这一功能还会以多次呈现的方式力促用户完成下单,因此也被看作精准营销的主要渠道。但在物品如此充盈的时代,人们的购买需求如此之多,以致常常“深陷”于被算法推送的各种产品推荐中。

徐立青认为,现代社会有些消费实际上已超出实际需求的满足,这些消费行为由物质的消费变成了精神消费,人们购买某种商品或服务主要不是为了实现它的使用价值,而是为了寻找某种“感觉”、追求某种“意义”。因此,现代社会的消费越来越追求个性和,尽管在这种消费结构下,商品和服务的流行性越来越强,而流行周期越来越短。算法推荐一定程度上的确能通过精准需求的推送而实现个性化服务,让用户更快找到自己需要的产品。但同时,精准营销的个性化推送也会导致用户视野变窄,使个体沉浸于自己构筑的信息世界中。这或许也是今年购物车“抄作业”红火的原因:人们渴望跨出自己的消费圈看看。算法推荐能为商家实现精准营销,但信息过载的狂轰滥炸也会让人心生反感,产生“被绑架”的不适感。因此,无论是商家还是消费者,都应注意推送技术“度”的拿捏,商家需诚信推送和控制刷屏,用户需通过短暂离开平台的方式控制自身浏览度。

“信息过载”环境下

如何调适消费心理?

身处“信息过载”的数字消费环境,生活中充斥着各种促销信息,深陷其中的消费者又该如何通过自我心理调适,游刃有余地“穿行”于网络社会中呢?

徐立青认为,双11在推进电商数字发展、促进社会物流进步方面,的确发挥了不可磨灭的作用,但消费者要看到电商平台运营的本质需求和商家的逐利性。只要遵守诚信原则和商德,为了促成销售和获得盈利,商家发展多种形式的促销活动无可厚非。消费者避免跌落消费“陷阱”,最好的方式就是理性消费,懂得自律才能获得更大自由,做一个按需消费的适度消费者。

树宇飞表示,经济社会中,以最小代价或成本获得更多是人性的普遍认知。对自我的限制本身就是一件“反人性”的事,这也是现代社会对自律高度褒扬的原因。要想不被消费主义所扰,消费者在理性消费之余,也应多投身更有社会意义的活动中,从而避免生活的空虚被购物欲所填满。

(晚报记者 天易)