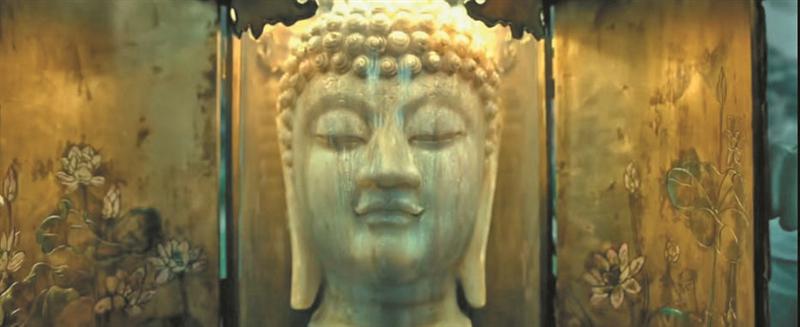

一颗唐代的玉佛头的外层被裹上一层假壳子,它在战争年代里四处流落,被当作真品流落海外,回归故里时又被鉴定为赝品,直到最后迷雾散去,它既是真品又是赝品,假的包着真的,真的隐在假中,去伪存真,是为《古董局中局》。

谜底揭示的那一刻,这颗亦真亦假的佛头,成为微妙的隐喻,围绕着它的真假风波,与几位主角以及几代人分道扬镳的选择与截然不同的命运轨迹,形成暗暗的呼应。但是电影来不及释放更多的余韵了,它结束于让角色和观众都震惊的情节,像一列高速运行的火车呼啸着冲进终点站。

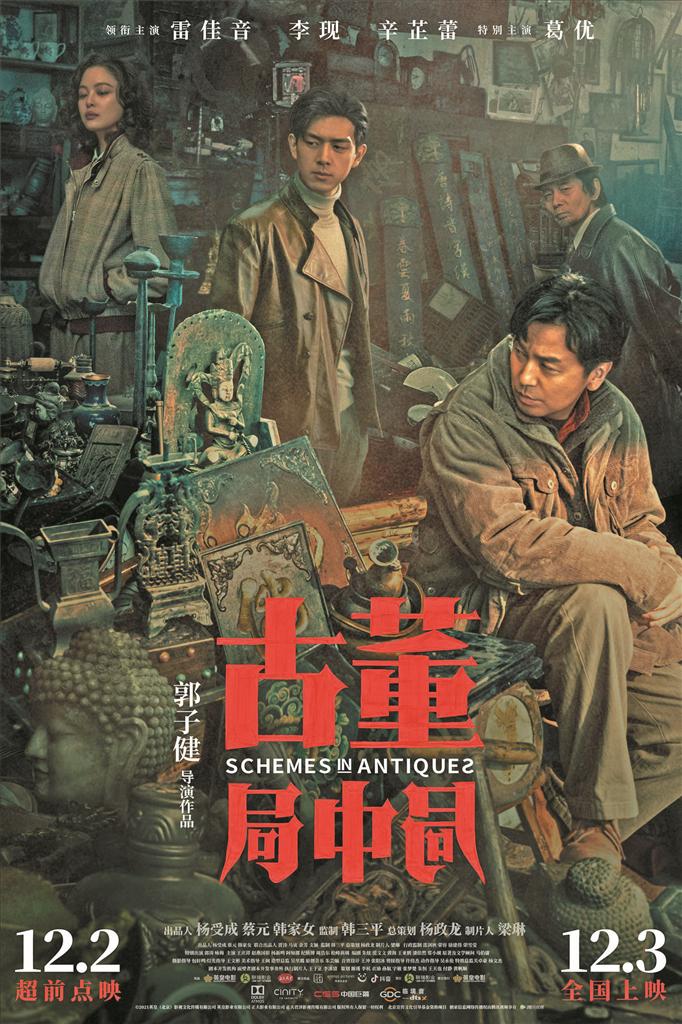

最近,马伯庸有些风光无限,改编自他的小说《洛阳》的网剧《风起洛阳》正热播着呢,改编自他的小说《古董局中局》的同名电影,也拉开了贺岁档的帷幕。雷佳音、李现、辛芷蕾、葛优这样的主演阵容,相当华丽。回忆起《古董局中局》系列,马伯庸表示,这是他的“破圈之作”,其中最想表达的只有六个字:“鉴古易,鉴人难”。

作品与改编

《古董局中局》讲述的故事极富传奇色彩。此前已经推出三部网剧,看过的观众对故事也知道了那么个大概。兴许是知道这一点,也因为电影篇幅的限制,本身就需要大刀阔斧的改编,电影《古董局中局》除了保留了大概的故事走向和几个主要角色的设定,小说里很多关键性内容只能作为背景一笔带过,不少人物也几乎等同于重写。因此,倒不妨看作一个新的故事。

对作品的改编问题,马伯庸明白,小说和影视剧是两种不同的表达形式,从文本到视觉的转换过程中会有很复杂的一个变化过程,注定会损失掉一些信息、增加一些信息。所以,在电影上映前的专访中,他表示充分理解影视剧的一些改编策略,不会对主创团队提出什么要求,唯一希望的是主创们能够掌握住一部作品的神髓所在,“并不是说一定要拘泥于原著才是好作品。”

如何平衡真实历史和文学创作?马伯庸很喜欢一个说法,即“大事不虚,小事不拘”,比如写“安史之乱”,有确凿记载的不能虚构。但类似杨贵妃怎么逃到马嵬坡等等,则可以进行一定程度上的虚构。当然,这种虚构也需要遵循一定原则,即历史的逻辑,写某个人物说什么话,一定符合他的人设。

“鉴古易,鉴人难”

虽说“外行看热闹”,但商业片的“热闹”,要么得有一些观众可以get到的逻辑推理,要么是具备视听语言上的奇观。经由此前的部分影视剧,观众对鉴宝故事已经形成了一定的审美期待。说起来,就是“古董”+“局中局”。

“古董”部分,之所以“鉴宝”,是因为古董界肯定有人为了利益造假,有人造假,就有人掌眼;有造假的门路,自然也就有鉴宝的学问。创作者就是要将玄之又玄的鉴宝过程转化成“外行看热闹”的视听语言。剧情很快就进入“局中局”。得知佛头是假后,许愿、药不然、黄烟烟,以及许愿的爸爸许和平的朋友付贵,组成一个各怀鬼胎的破局小分队,循着许和平留下的线索,开始找寻真佛头的下落。几天时间里,他们辗转多地,通过悬疑的制造和破解,编剧倒是保留着马伯庸小说局中局、案中案、谜中谜的特点。香港类型片出身的导演郭子健,也把类型片元素玩得很溜。

《古董局中局》算是马伯庸第一部真正意义上的破圈之作。他觉得,也是在这部书之后,自己才有资格被称为“畅销书作家”。也是从它开始,马伯庸一直在思考一个问题:怎样在一部小说里面,告诉大家一些情怀、正确的认知,让作品既有可读性,又让读者有所收获。“比如,《古董局中局》里,我特意放了大量有关古董的知识,而且告诉大家,我们要保护这些中国的传统文化,不要被外人掠夺。”他说。

如今,回过头再去看《古董局中局》,马伯庸说,自己最想在书中表达的其实就是六个字:鉴古易,鉴人难,“鉴定古董其实要比鉴定人心更容易,人心才是最难检测的。”“从古至今,我们看到的是一个古董,但深入挖掘之后,会发现它映射着各类人的不同情感:贪心、爱心、仁义之心……所以说,其实最后讲的并不是古董,而是人心。”他表示。

(综合整理自中新网、澎湃新闻、文汇)