80多岁的朱国振老人常常回忆起在无锡市辅仁高级中学教书的日子,他是原辅仁私立中学毕业的学生,与辅仁相伴一起走过50多年时间。自从退休之后,朱老还时不时去学校旧址缅怀过去。不过,说是旧址,其实只有一栋老楼和一个大门还有所保留,已难窥当年的面貌。

现状

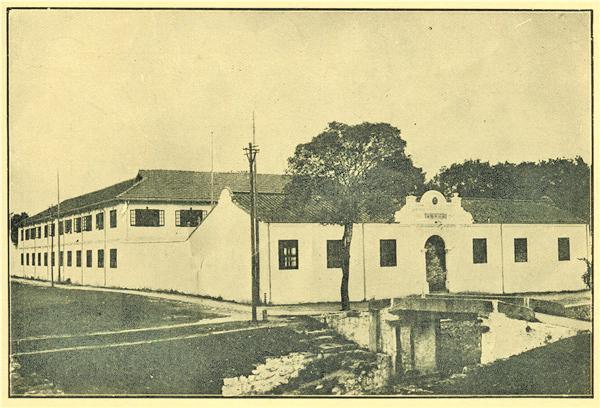

教育遗产保护体系待建

记者从非物质遗产研究学者韦宇红那里了解到,1898年到1949年,短短50多年的时间里,无锡学校的数量从40多所扩展到800多所。钱穆先生晚年的回忆录里写道:无锡人获利后必回家乡办学,每一个家族都有自己的学校。“无锡民族工商业家创业成功之后回乡创办了各种学校,从小学到大学一应俱全,如竢实学堂、积余高小、辅仁中学、无锡中学等,无锡培育了一大批具有实学素养的人文大师。”韦宇红表示,但现在无锡保留下来的教育遗产本就不多,保护得好的更是寥寥无几。据统计,目前无锡现有市级以上文物保护单位468处,其中教育遗产的占比还不到5%。

记者采访中了解到,无锡现有教育遗产的保护还未成体系,有很多旧校址闲置、无人问津。与那些历经千百年沧桑的文物古迹相比,老校的教育建筑显得比较年轻。正因为“年轻”,许多属于教育遗产的东西并没有纳入文物保护的范围之内,而是游离于历史文化名城的保护体系之外,其保护往往被忽视,破坏和损毁也因此变得比较严重。在市三中退休教师尤克光的带领下,记者实地探访发现,市三中的旧校址尚存文治楼遗留,但孤零零缺乏保护。尤老表示,不仅仅是老三中,老八中、江南中学等学校都有老校址遗留,但没有得到很好的保护和利用。

可喜的是,越来越多的学校都开始注重校史的学习和传承。走进无锡一中,记者一眼就看见了八角红楼。这栋1954年建成的综合教学大楼一直沿用至今,其特有的八角顶和红砖已经成为无锡一中校园建筑的标志性元素。据了解,因为建筑年代久远,已经进行多次保护性加固。在保留老红楼外部墙面和内部基本结构的基础上,把大楼建筑结构按照现代建筑抗震、消防、安全标准全面加固,达到修旧如旧、保护利用的效果。红楼现作为无锡一中校史陈列馆和国际部的教学基地,为传统文化教育和国际化教育发挥着独特的作用。

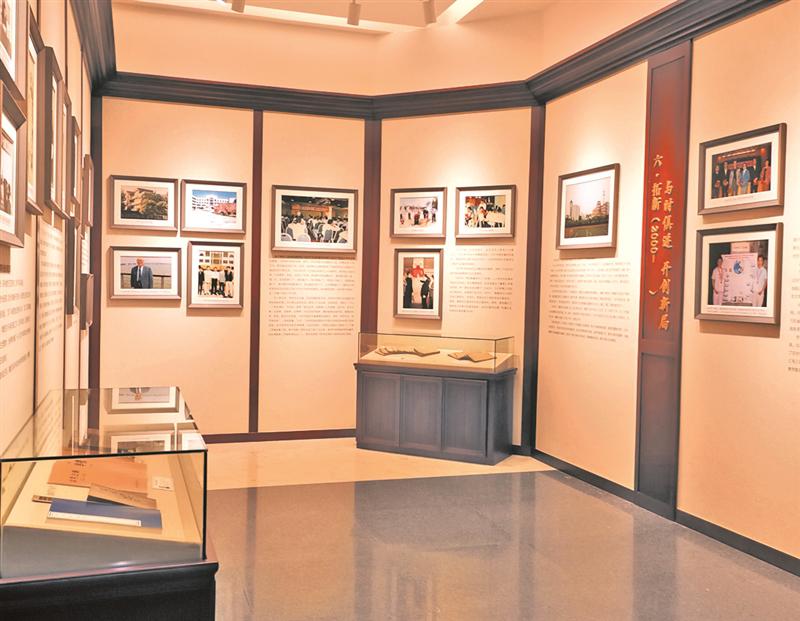

除了学校历史遗留建筑的保护,校史馆的建设也引起一些学校的重视。无锡市辅仁中学的校史馆分东西两馆,总面积160多平方米。据校史馆的相关负责人陆敏芙介绍,东馆以辅仁办学历史演进为主线,主要介绍辅仁各历史时期的重大事件及名师和名校友;西馆以辅仁办学业绩为主线,集中展示新时期辅仁德育品牌、队伍建设、课程改革、教育科研、集体荣誉等内容。学校在发展,校史馆也需要不断更新,陆敏芙告诉记者:“在辅仁建校百年之际,校史馆进行了一次大翻新,新增了开放式的大厅区域。这次翻新耗时3个多月的时间,总计花费了80多万元。校史馆的建设和翻新花费多一些,但后期的日常维护其实开销不大。”

担忧

变迁不能丢掉回忆

一个学校的变迁必然会产生一系列后续的问题,破坏与重建,是一切变革时代的永恒主题。很多老学校其实早已不适应今天的教学需要,仅余文物和观光价值。不拆,会压缩学校的发展空间,丧失旧貎换新颜的机会。“人都是有感情的,对自己熟悉的学校,总是饱含留恋与缅怀。因为那已经不单是一个建筑,而是成为我们年少求学时生活的一部分,承载了太多的情感与回忆。”无锡本地学者钱光益表示,在学校变迁发展中,保留一些有代表性的老学校遗留建筑作为纪念还是很有必要的。

老学校的变迁总是牵动着无数人的心,学校孕育出的学子,见证学校成长的老师,他们都是最有发言权的人。著名史学家许倬云曾多次写文怀念在辅仁中学读书和学习的日子,他曾说:“辅仁中学的思维训练,让我终身受益。”可见,一所学校对于人的一生影响之大。朱国振和尤克光一直都在努力推进教育遗产的保护,他们表示:“从老学校毕业的学生,有同学聚会或者有回锡的机会都想着回母校看看,新学校建得再好,那里也没有他们怀念的老物件。现在城市建设发展得这么快,再过几年,那几个仅有的老校址都要拆掉了,我们就真的没有可以参观、追思的地方,那可真是太可惜了。”

“不能浪费、闲置,更不能糟蹋了。”在采访中,受访者们呼吁大家共同来关注学校旧址如何利用保护的问题,不光是关注,关键要有行动。

助力

个人也能申报历史建筑

政府部门也在行动,无锡市历史建筑保护名录成了一些教育遗产的新归宿。迄今为止,无锡市已经公布了三批历史建筑保护名录,共计236处。其中,市一中八角红楼、锡南中学旧址、辅仁中学旧址都在列。但是,“资历不够”的问题依然是教育遗产保护路上的绊脚石,在漫长恢弘的历史长河里,“文化遗产”这个概念还很年轻,而“教育遗产”则更加稚嫩。对于教育遗产,一切都刚刚起步,还需要更多的实践和工作。

记者查询得知,据《关于加强无锡市区历史建筑确定与保护利用工作的实施意见》规定,除了市自然资源规划部门会定期开展对历史文化街区、历史地段、名镇名村和老街古村等历史建筑的普查之外,个人和单位都能自行提交历史建筑的申报。

自然资源规划局风貌处高凌告诉记者:“市文广旅游、市住房城乡建设等责任部门对普查成果进行评选和技术审查,根据会议论证意见,形成经过专家论证的历史建筑初步名录,向社会公示并广泛征求社会意见,最终形成历史建筑公示名录。”一旦列入历史建筑保护名录,每个历史建筑都会设置保护标志,标明历史建筑的名称、文化艺术价值、历史背景等内容。同时,市自然资源规划部门也会组织构建“一栋一册”的历史建筑档案表。

有专家建议,待时机成熟,不妨建立全市性的老建筑数据库。如果这个数据库能在网上公布,可以使市民更好参与到老建筑的保护中来。

但愿,众多学子心中的母校不会成为一种回忆。

(晚报记者 殷婉婷 受访者供图)