|吴翼民 文|

1

上世纪80年代后期和90年代初,我在无锡文联和作协工作,接触了当年无锡许多老一辈文学艺术家,举凡作协、剧协、音协、舞协、书协、美协、影视协、民间文艺协当年的老一辈文艺家都有,不仅接触他们,还与他们建立了友情,他们也愿意与我这个忘年交小老弟交往,因为彼此有共通的语言。那时的文联设立过一个“艺术指导委员会”的机构,每月都有一次例会,或者外出学习采风,我具体负责这样的例会和采风活动,即使鞍前马后劬劳,亦觉心情愉悦舒畅。

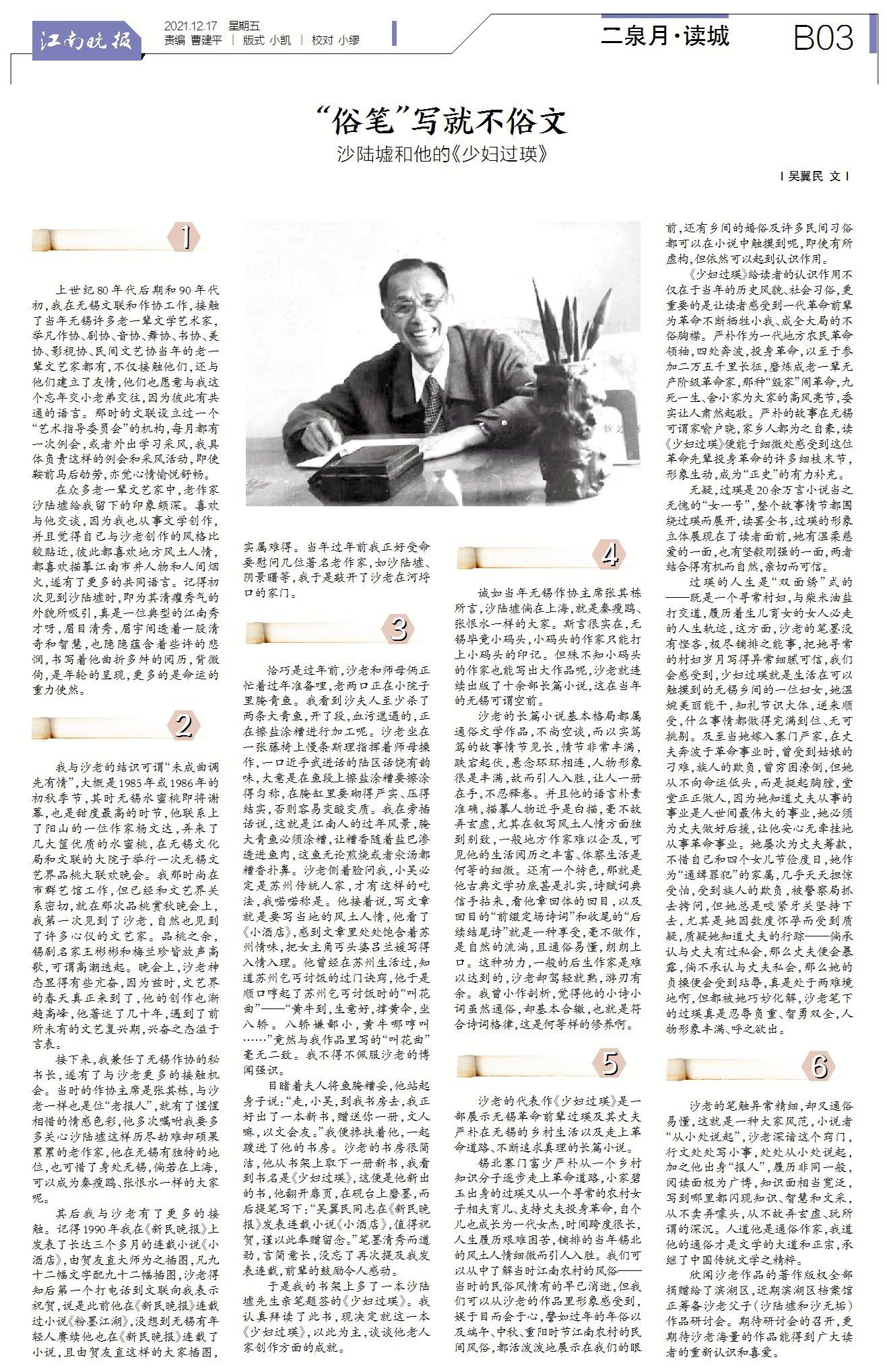

在众多老一辈文艺家中,老作家沙陆墟给我留下的印象颇深。喜欢与他交谈,因为我也从事文学创作,并且觉得自己与沙老创作的风格比较贴近,彼此都喜欢地方风土人情,都喜欢描摹江南市井人物和人间烟火,遂有了更多的共同语言。记得初次见到沙陆墟时,即为其清癯秀气的外貌所吸引,真是一位典型的江南秀才呀,眉目清秀,眉宇间透着一股清奇和智慧,也隐隐蕴含着些许的悲悯,书写着他曲折多舛的阅历,背微佝,是年轮的呈现,更多的是命运的重力使然。

2

我与沙老的结识可谓“未成曲调先有情”,大概是1985年或1986年的初秋季节,其时无锡水蜜桃即将谢幕,也是甜度最高的时节,他联系上了阳山的一位作家杨文达,弄来了几大筐优质的水蜜桃,在无锡文化局和文联的大院子举行一次无锡文艺界品桃大联欢晚会。我那时尚在市群艺馆工作,但已经和文艺界关系密切,就在那次品桃赏秋晚会上,我第一次见到了沙老,自然也见到了许多心仪的文艺家。品桃之余,锡剧名家王彬彬和梅兰珍皆放声高歌,可谓高潮迭起。晚会上,沙老神态显得有些亢奋,因为兹时,文艺界的春天真正来到了,他的创作也渐趋高峰,他著述了几十年,遇到了前所未有的文艺复兴期,兴奋之态溢于言表。

接下来,我兼任了无锡作协的秘书长,遂有了与沙老更多的接触机会。当时的作协主席是张其栋,与沙老一样也是位“老报人”,就有了惺惺相惜的情感色彩,他多次嘱咐我要多多关心沙陆墟这样历尽劫难却硕果累累的老作家,他在无锡有独特的地位,也可惜了身处无锡,倘若在上海,可以成为秦瘦鸥、张恨水一样的大家呢。

其后我与沙老有了更多的接触。记得1990年我在《新民晚报》上发表了长达三个多月的连载小说《小酒店》,由贺友直大师为之插图,凡九十二幅文字配九十二幅插图,沙老得知后第一个打电话到文联向我表示祝贺,说是此前他在《新民晚报》连载过小说《粉墨江湖》,没想到无锡有年轻人赓续他也在《新民晚报》连载了小说,且由贺友直这样的大家插图,实属难得。当年过年前我正好受命要慰问几位著名老作家,如沙陆墟、阴景曙等,我于是敲开了沙老在河埒口的家门。

3

恰巧是过年前,沙老和师母俩正忙着过年准备哩,老两口正在小院子里腌青鱼。我看到沙夫人至少杀了两条大青鱼,开了段,血污邋遢的,正在擦盐涂糟进行加工呢。沙老坐在一张藤椅上慢条斯理指挥着师母操作,一口近乎武进话的陆区话饶有韵味,大意是在鱼段上擦盐涂糟要擦涂得匀称,在腌缸里要砌得严实、压得结实,否则容易变酸变质。我在旁插话说,这就是江南人的过年风景,腌大青鱼必须涂糟,让糟香随着盐巴渗透进鱼肉,这鱼无论煎烧或者汆汤都糟香扑鼻。沙老侧着脸问我,小吴必定是苏州传统人家,才有这样的吃法,我喏喏称是。他接着说,写文章就是要写当地的风土人情,他看了《小酒店》,感到文章里处处饱含着苏州情味,把女主角丐头婆吕兰媛写得入情入理。他曾经在苏州生活过,知道苏州乞丐讨饭的过门诀窍,他于是顺口哼起了苏州乞丐讨饭时的“叫花曲”——“黄牛到,生意好,撑黄伞,坐八轿。八轿嫌鄙小,黄牛哪哼叫……”竟然与我作品里写的“叫花曲”毫无二致。我不得不佩服沙老的博闻强识。

目睹着夫人将鱼腌糟妥,他站起身子说:“走,小吴,到我书房去,我正好出了一本新书,赠送你一册,文人嘛,以文会友。”我便搀扶着他,一起踱进了他的书房。沙老的书房很简洁,他从书架上取下一册新书,我看到书名是《少妇过瑛》,这便是他新出的书,他翻开扉页,在砚台上磨墨,而后提笔写下:“吴翼民同志在《新民晚报》发表连载小说《小酒店》,值得祝贺,谨以此奉赠留念。”笔墨清秀而遒劲,言简意长,没忘了再次提及我发表连载,前辈的鼓励令人感动。

于是我的书架上多了一本沙陆墟先生亲笔题签的《少妇过瑛》。我认真拜读了此书,现决定就这一本《少妇过瑛》,以此为主,谈谈他老人家创作方面的成就。

4

诚如当年无锡作协主席张其栋所言,沙陆墟倘在上海,就是秦瘦鸥、张恨水一样的大家。斯言很实在,无锡毕竟小码头,小码头的作家只能打上小码头的印记。但殊不知小码头的作家也能写出大作品呢,沙老就连续出版了十余部长篇小说,这在当年的无锡可谓空前。

沙老的长篇小说基本格局都属通俗文学作品,不尚空谈,而以实笃笃的故事情节见长,情节非常丰满,跌宕起伏,悬念环环相连,人物形象很是丰满,故而引人入胜,让人一册在手,不忍释卷。并且他的语言朴素准确,描摹人物近乎是白描,毫不故弄玄虚,尤其在叙写风土人情方面独到别致,一般地方作家难以企及,可见他的生活阅历之丰富、体察生活是何等的细微。还有一个特色,那就是他古典文学功底甚是扎实,诗赋词典信手拈来,看他章回体的回目,以及回目的“前缀定场诗词”和收尾的“后续结尾诗”就是一种享受,毫不做作,是自然的流淌,且通俗易懂,朗朗上口。这种功力,一般的后生作家是难以达到的,沙老却驾轻就熟,游刃有余。我曾小作剖析,觉得他的小诗小词虽然通俗,却基本合辙,也就是符合诗词格律,这是何等样的修养啊。

5

沙老的代表作《少妇过瑛》是一部展示无锡革命前辈过瑛及其丈夫严朴在无锡的乡村生活以及走上革命道路、不断追求真理的长篇小说。

锡北寨门富少严朴从一个乡村知识分子逐步走上革命道路,小家碧玉出身的过瑛又从一个寻常的农村女子相夫育儿、支持丈夫投身革命,自个儿也成长为一代女杰,时间跨度很长,人生履历艰难困苦,铺排的当年锡北的风土人情细微而引人入胜。我们可以从中了解当时江南农村的风俗——当时的民俗风情有的早已消逝,但我们可以从沙老的作品里形象感受到,娱于目而会于心,譬如过年的年俗以及端午、中秋、重阳时节江南农村的民间风俗,都活泼泼地展示在我们的眼前,还有乡间的婚俗及许多民间习俗都可以在小说中触摸到呢,即使有所虚构,但依然可以起到认识作用。

《少妇过瑛》给读者的认识作用不仅在于当年的历史风貌、社会习俗,更重要的是让读者感受到一代革命前辈为革命不断牺牲小我、成全大局的不俗胸襟。严朴作为一代地方农民革命领袖,四处奔波,投身革命,以至于参加二万五千里长征,磨炼成老一辈无产阶级革命家,那种“毁家”闹革命,九死一生、舍小家为大家的高风亮节,委实让人肃然起敬。严朴的故事在无锡可谓家喻户晓,家乡人都为之自豪,读《少妇过瑛》便能于细微处感受到这位革命先辈投身革命的许多细枝末节,形象生动,成为“正史”的有力补充。

无疑,过瑛是20余万言小说当之无愧的“女一号”,整个故事情节都围绕过瑛而展开,读罢全书,过瑛的形象立体展现在了读者面前,她有温柔慈爱的一面,也有坚毅刚强的一面,两者结合得有机而自然,亲切而可信。

过瑛的人生是“双面绣”式的——既是一个寻常村妇,与柴米油盐打交道,履历着生儿育女的女人必走的人生轨迹,这方面,沙老的笔墨没有悭吝,极尽铺排之能事,把她寻常的村妇岁月写得异常细腻可信,我们会感受到,少妇过瑛就是生活在可以触摸到的无锡乡间的一位妇女,她温婉美丽能干,知礼节识大体,逆来顺受,什么事情都做得完满到位、无可挑剔。及至当她嫁入寨门严家,在丈夫奔波于革命事业时,曾受到姑娘的刁难,族人的欺负,曾穷困潦倒,但她从不向命运低头,而是挺起胸膛,堂堂正正做人,因为她知道丈夫从事的事业是人世间最伟大的事业,她必须为丈夫做好后援,让他安心无牵挂地从事革命事业。她屡次为丈夫筹款,不惜自己和四个女儿节俭度日,她作为“通缉罪犯”的家属,几乎天天担惊受怕,受到族人的欺负,被警察局抓去拷问,但她总是咬紧牙关坚持下去,尤其是她因数度怀孕而受到质疑,质疑她知道丈夫的行踪——倘承认与丈夫有过私会,那么丈夫便会暴露,倘不承认与丈夫私会,那么她的贞操便会受到玷辱,真是处于两难境地啊,但都被她巧妙化解,沙老笔下的过瑛真是忍辱负重、智勇双全,人物形象丰满、呼之欲出。

6

沙老的笔触异常精细,却又通俗易懂,这就是一种大家风范,小说者“从小处说起”,沙老深谙这个窍门,行文处处写小事,处处从小处说起,加之他出身“报人”,履历非同一般,阅读面极为广博,知识面相当宽泛,写到哪里都闪现知识、智慧和文采,从不卖弄噱头,从不故弄玄虚、玩所谓的深沉。人道他是通俗作家,我道他的通俗才是文学的大道和正宗,承继了中国传统文学之精粹。

欣闻沙老作品的著作版权全部捐赠给了滨湖区,近期滨湖区档案馆正筹备沙老父子(沙陆墟和沙无垢)作品研讨会。期待研讨会的召开,更期待沙老海量的作品能得到广大读者的重新认识和喜爱。