本报讯(晚报记者 蔡佳)昨日下午3时30分,万顷碧波之下,国内最长的水下隧道——太湖隧道正式通车。望着这条酝酿17年、成长4年的湖底隧道从蓝图变为现实,参与隧道建设全程的无锡市交通运输局总工程师陈昌伟感慨:“‘太湖美’全貌保留下来了,十年风雨,柳暗花明!”

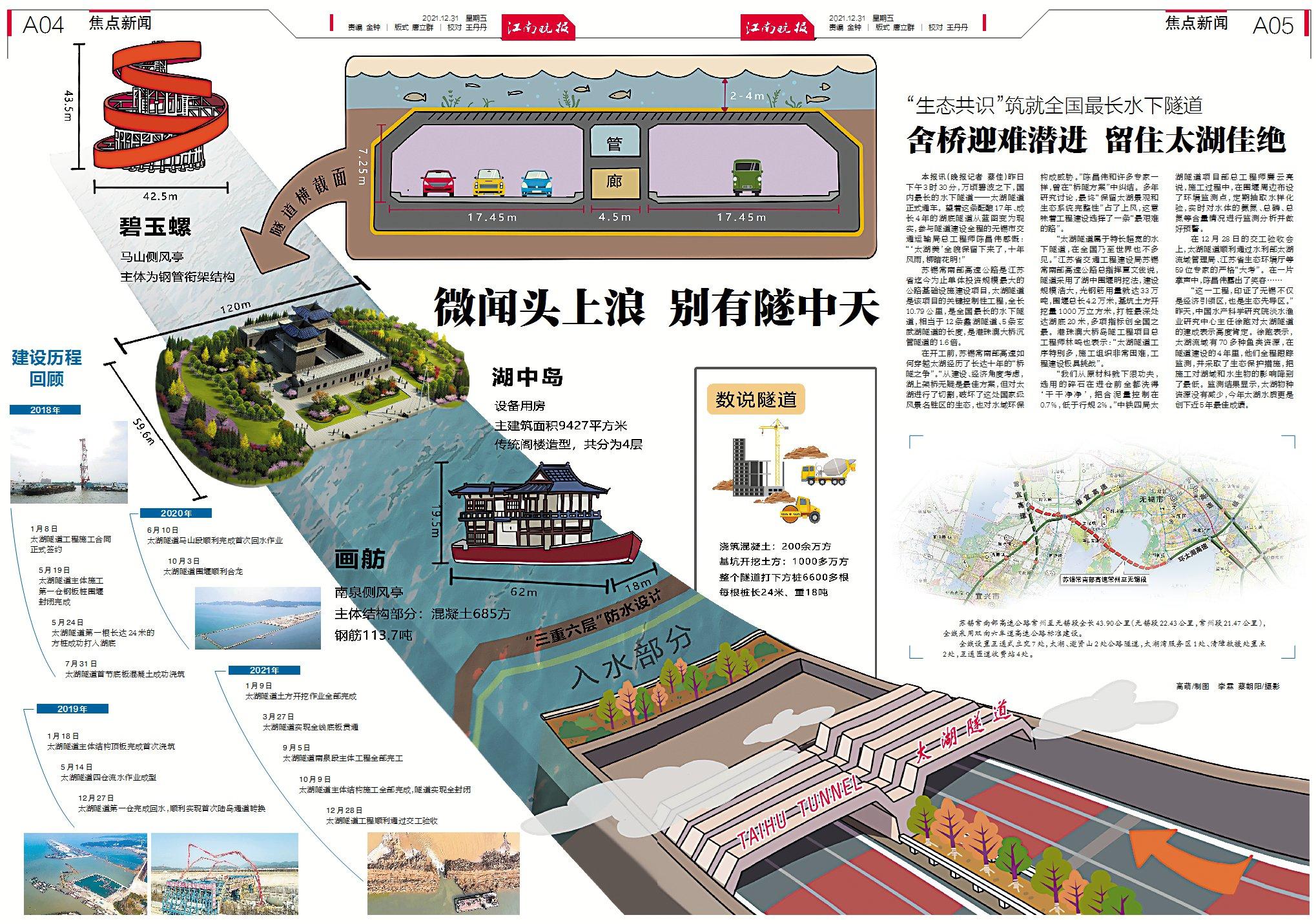

苏锡常南部高速公路是江苏省迄今为止单体投资规模最大的公路基础设施建设项目,太湖隧道是该项目的关键控制性工程,全长10.79公里,是全国最长的水下隧道,相当于12条蠡湖隧道、5条玄武湖隧道的长度,是港珠澳大桥沉管隧道的1.6倍。

在开工前,苏锡常南部高速如何穿越太湖经历了长达十年的“桥隧之争”。“从建设、经济角度考虑,湖上架桥无疑是最佳方案,但对太湖进行了切割,破坏了这处国家级风景名胜区的生态,也对水域环保构成威胁。”陈昌伟和许多专家一样,曾在“桥隧方案”中纠结。多年研究讨论,最终“保留太湖景观和生态系统完整性”占了上风,这意味着工程建设选择了一条“最艰难的路”。

“太湖隧道属于特长超宽的水下隧道,在全国乃至世界也不多见。”江苏省交通工程建设局苏锡常南部高速公路总指挥夏文俊说,隧道采用了湖中围堰明挖法,建设规模浩大,光钢筋用量就达33万吨,围堰总长4.2万米,基坑土方开挖量1000万立方米,打桩最深处达湖底20米,多项指标创全国之最。港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师林鸣也表示:“太湖隧道工序特别多,施工组织非常困难,工程建设极具挑战”。

“我们从原材料就下狠功夫,选用的碎石在进仓前全都洗得‘干干净净’,把含泥量控制在0.7%,低于行规2%。”中铁四局太湖隧道项目部总工程师廉云亮说,施工过程中,在围堰周边布设了环境监测点,定期抽取水样化验,实时对水体的氨氮、总磷、总氮等含量情况进行监测分析并做好预警。

在12月28日的交工验收会上,太湖隧道顺利通过水利部太湖流域管理局、江苏省生态环境厅等59位专家的严格“大考”。在一片掌声中,陈昌伟露出了笑容……

“这一工程,印证了无锡不仅是经济引领区,也是生态先导区。”昨天,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心主任徐跑对太湖隧道的建成表示高度肯定。徐跑表示,太湖流域有70多种鱼类资源,在隧道建设的4年里,他们全程跟踪监测,并采取了生态保护措施,把施工对湖域和水生物的影响降到了最低。监测结果显示,太湖物种资源没有减少,今年太湖水质更是创下近5年最佳成绩。